小5体育「フォークダンス【表現運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「フォークダンス【表現運動】」の単元を扱います。

執筆/神奈川県川崎市立小学校教諭・井上裕介

神奈川県川崎市立小学校教諭・中島真知子

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

元神奈川県川崎市立小学校校長・渡部伸一

目次

単元名

日本の心 和の心 みんなで踊ろう!日本の民踊

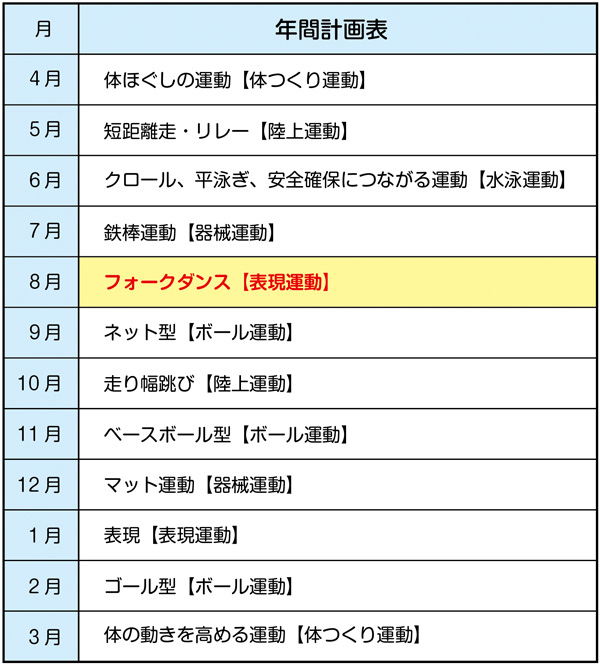

年間指導計画

単元目標

●知識及び技能

日本の民踊から、その踊り方の特徴を捉え、音楽に合わせて簡単なステップや動きで踊ることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己やグループの課題の解決に向けて、表したい内容や踊りの特徴を捉えた練習や発表・交流の仕方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

フォークダンスに積極的に取り組み、互いのよさを認め合い助け合って踊ったり、場の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

フォークダンス(日本の民踊)の楽しさは、地域で伝承されてきた日本の代表的な踊りの由来や背景を知り、踊り方を覚えて、仲間と一緒に踊り、交流する楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

②学習のねらい

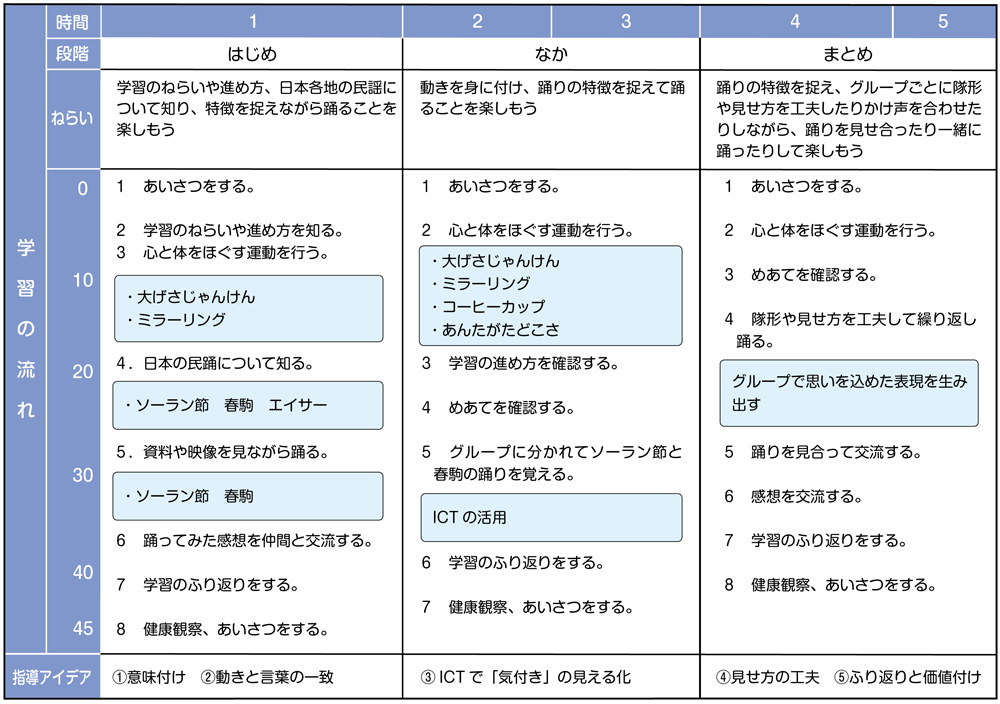

フォークダンスでは、日本の民踊や題材に踊りの由来や意味を知ることで、動きの一つ一つに込められた思いを感じ取ります。踊る楽しさを味わいながらも、「どのようにすれば思いが伝わるか」を考える中で、自分自身の表現を見直す視点が芽生えていきます。1人1台端末を活用し、録画した自分たちの踊りを見返しながら、動きのよさや改善点に気付き、仲間と相談して工夫する経験を重ねることで、よりよい表現へと高めていきます。また、グループで活動する中で、他者の考えや工夫に触れ、認め合う関係も深まります。活動のふり返りでは、自分たちの思いやこだわりを言葉にし、表現の楽しさや学びの意味を再確認することで、次の創作活動や表現への意欲に繋げます。

③子供の取組

子供たちは日本の民謡を題材に、踊りの意味や背景を知ることで「手の動きにこんな思いがあったんだ」と驚きや興味をもちます。最初は「恥ずかしい」「振り付けが苦手」と感じる子もいますが、1人1台端末を使って自分の踊りを録画・ふり返る中で「そろってきたかも」「声を出したほうが伝わるね」と表現の工夫を楽しむ姿が見られるようになります。仲間と相談しながら見せ方を考える時間には「どんなふうに見えるかな?」「最後、ジャンプで決めよう!」と夢中で取り組む様子が広がります。発表を終えた後は、ふり返りで自分たちの頑張りを認め合い、次の学びへと意欲を繋げていきます。

④指導の手立て

踊りの意味を知るクイズで関心を高め、1人1台端末を使って自分の踊りを録画・ふり返ることで、動きの課題に気付き解決するサイクルを育てます。仲間と見せ方を工夫する活動では、表現する楽しさと協力する力が深まり、最後は発表とふり返りを通して、学びを言葉にして価値付けしていきます。

⑤指導ポイント

表現に苦手意識をもつ子が多くなる発達の段階だと想定されるため、導入では意味や文化に触れる活動を通して興味を引き出します。恥ずかしさを乗り越えられるよう、個人での練習→ペア→グループへと段階を広げることも大切です。また、ICTを活用する際は、撮影・ふり返りが安心してできる雰囲気づくりと、プライバシーの配慮ができるよう指導します。また今回、5年生という学年で、初めてのフォークダンスということから、地域で伝承されてきた日本の代表的な踊りをすることを設定しました。そのことで子供たちの「知っている」「聞いたことがある」から始まるため、運動に積極的に取り組むことが期待できます。

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①フォークダンス(日本の民踊)の行い方について、言ったり書いたりしている。

②フォークダンス(日本の民踊)の踊り方の特徴を捉え、基本的なステップや動きを身に付けて、音楽に合わせてみんなで楽しく踊って交流することができる。

●思考・判断・表現

①自己やグループの課題を見付け、その課題の解決の仕方を考えたり、課題に応じた見合いや交流の仕方などを選んだりしている。

②課題の解決のために自己や仲間の考えたことを他者に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①フォークダンス(日本の民踊)に積極的に取り組もうとしている。

②互いの動きや考えのよさを認め合おうとしている。

③仲間と助け合おうとしている。

④場の設定や用具の片付けなどで、分担された役割を果たそうとしている。

⑤場の危険物を取り除いているとともに、場の安全に気を配っている。

イラスト/佐藤雅枝