小3体育「ボール投げ【投の運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ボール投げ【投の運動】」の単元を扱います。

執筆/神奈川県相模原市立小学校教諭・佐藤岬貴

神奈川県相模原市立小学校教諭・小西英裕

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県相模原市立小学校校長・桂徳泰彦

目次

単元名

遠くに力いっぱい投げてみよう!

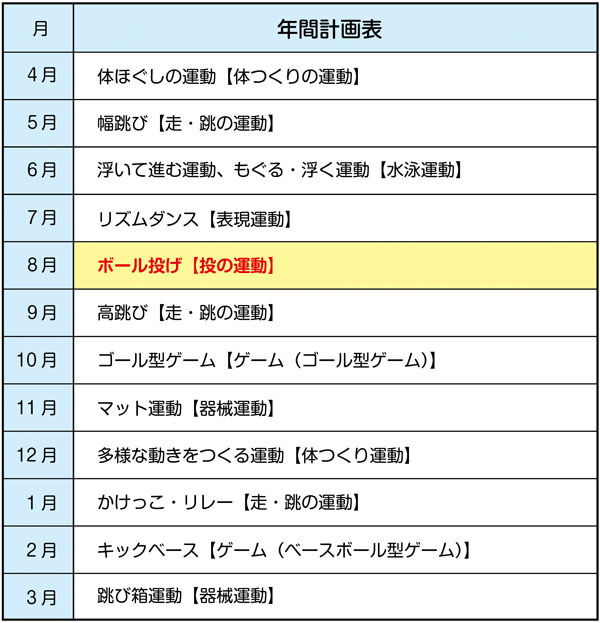

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

投の運動の行い方を知るとともに、横向きの姿勢から足を踏み出して投げることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、動きを身に付けるための活動や競争の仕方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

投の運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

投の運動は、横向きの姿勢から足を踏み出して、腕を強く振って遠くに投げる楽しさや喜びに触れることができる運動です。

※ここで言う「投げること」は、「遠くに力一杯投げること」を指します。

②学習のねらい

ボールなどを遠くに向かって投げたり大きく弾むように地面に向かって投げたりして、競争や記録への挑戦をします。活動を通して投げるときの体の使い方を知り、腕を強く振って遠くに投げる動きを身に付けて投の運動を楽しむことができるようにします。

③子供の取組

形や大きさの違うボールなどを用意したり、記録を得点化しチームで得点を競うなどゲーム性を取り入れたりすることで、子供は「投げたい」「得点を取りたい」「勝ちたい」などと夢中になって運動に取り組みます。その一方で、投げることの経験の乏しさから、「投げ方が分からない」「力強く投げられない」という子供がいることが想定されます。

※子供たちの投能力の低下傾向が引き続き深刻な現状から、小学校学習指導要領(平成29年告示)において、遠投能力の向上を意図し、「内容の取扱い」に「投の運動(遊び)」を加えて指導することができるとされました。

④指導の手立て

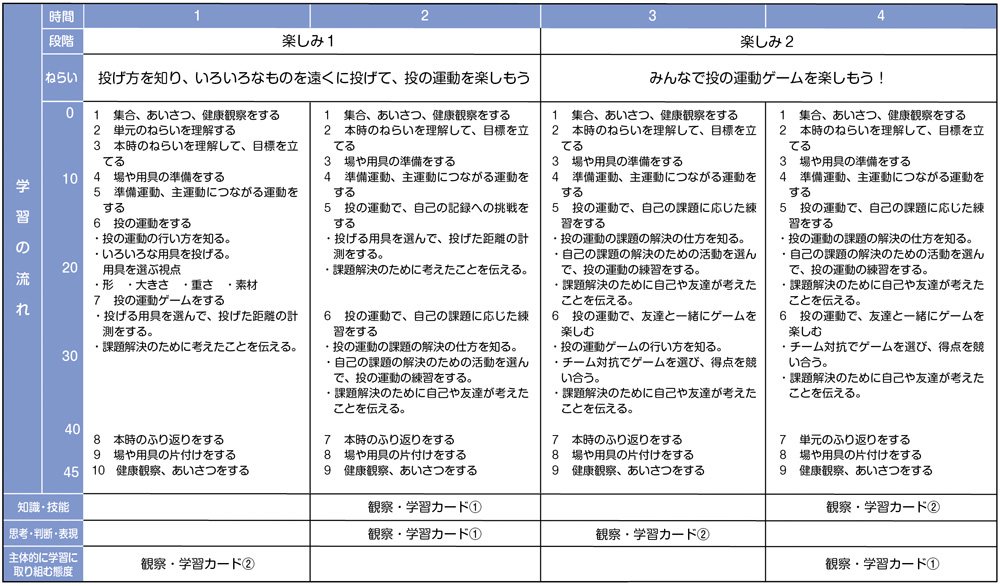

そこで、本指導アイデアでは次のようなポイントを大切にした指導と評価の計画(全4時間)にしました。

・用具の工夫(いろいろな形や大きさ、重さのボールなどを用意)

・技能ポイントの細分化(遠くに投げるためのかけ声と動き)

・ゲーム性を取り入れた活動の充実(友達同士やチーム対抗の競争)

⑤指導ポイント

投の粗形態の獲得とそれを用いた遠投能力の向上に向けて、本単元の目的である「遠くに力一杯投げること」と、ボール運動系のパスやシュート、体つくり運動系の用具を投げることとを区別して指導します。加えて子供自身も目的を理解して学習に取り組むことが大切です。

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①投の運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

②横向きの姿勢から足を踏み出して腕を強く振って遠くへ投げることができる。

●思考・判断・表現

①自己の課題を見付け、その課題解決のための活動を選んでいる。

②友達のよい動きや変化を見付けたり、考えたりしたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①投の運動に進んで取り組もうとしている。

②場や用具の安全を確かめている。