小2体育「ボールゲーム【ゲーム】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ボールゲーム【ゲーム】」の単元を扱います。

執筆/香川県公立小学校教諭・高本大志

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

香川県公立小学校校長・谷岡直樹

目次

単元名

友達と協力して決めろ!ストライク6(シックス)!

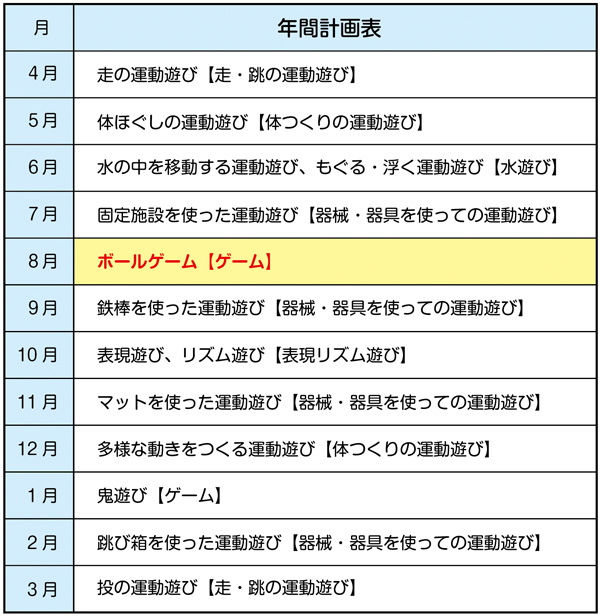

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

ボールゲームの行い方を知るとともに、簡単なボール操作と攻めや守りの動きによって、易しいゲームをして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

簡単な規則を工夫したり、攻め方を選んだりするとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

ボールゲームに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

ボールゲームは、ボールを投げる、受ける、蹴る、打つといった基本的な動作を通じて、個人対個人で競い合ったり、集団対集団で競い合ったりする楽しさに触れることができる運動遊びです。しかし、ボールを操作することに恐怖心や苦手意識をもつ子供も少なくありません。

②学習のねらい

では、ボールゲームを通して、子供はどのようなことができるようになればよいのでしょうか。それは、「たくさん得点できるように、友達と協力しながら、夢中になってゲームに取り組むこと」だと考えます。

③子供の取組

多くの子供にとって、友達と協力しながら得点を取り合い、勝利をめざすことは、とても魅力的です。しかし、ボールを操作することに恐怖心や苦手意識をもつ子供にとっては、なかなか得点できなかったり、どのような動きをすればよいのか分からなかったりして、運動意欲が低下することがあります。

④指導の手立て

そこで、本指導アイデアでは、友達と協力することで全ての子供が得点できるようにすることを重点に置きました。攻めよりも守りの人数を減らした規則から始め、技能の習得に応じて規則を変更しながらゲームに取り組む展開としました。また、360°全ての方向から攻めることができるようにしました。

⑤指導ポイント

ゲームは、易し過ぎても楽しく取り組むことはできません。身に付けたボール操作やボールを持たないときの動きに応じて、子供が楽しむことができるゲームの行い方を工夫しましょう。また、失敗しても安心できる学級風土をつくっておくことも大切です。

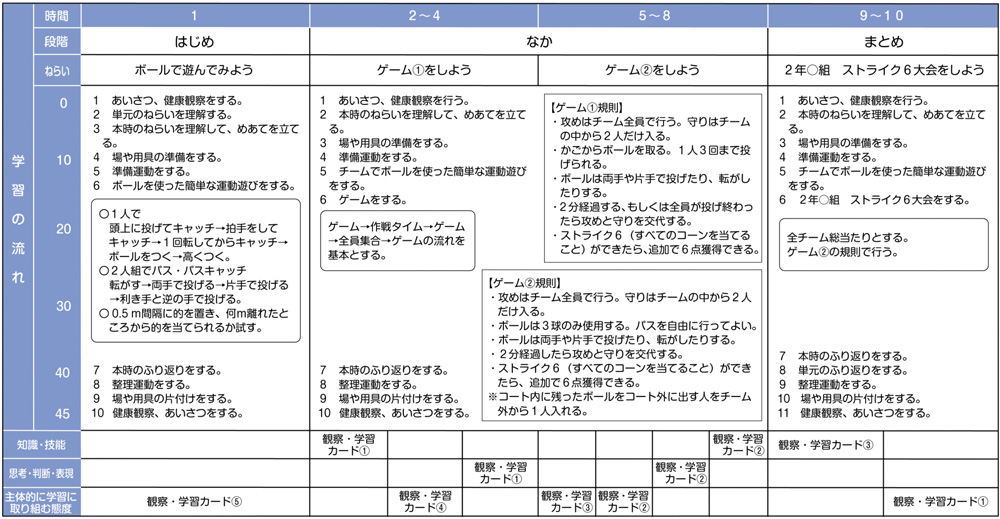

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①ボールゲームの行い方について、言ったり実際に動いたりしている。

②簡単なボール操作(投げる、捕るなど)によって、ゲームをして遊ぶことができる。

③簡単なボールを持たないときの動き(ボールが飛んでくるコースに入る、ボールを操作できる位置に動くなど)によって、ゲームをして遊ぶことができる。

●思考・判断・表現

①簡単な遊び方を選んでいる。

②友達のよい動きを見付けたり、自分が考えたりしたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①ボールゲームに進んで取り組もうとしている。

②規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたりしようとしている。

③勝敗を受け入れようとしている。

④用具などの準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。

⑤場や用具、周囲の安全に気を付けている。