小5国語科「文章に説得力をもたせるには」全時間の板書例&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度版からの新教材、小5国語科「文章に説得力をもたせるには」(光村図書)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/東京都西東京市立けやき小学校校長・前田 元

執筆/東京都西東京市立田無小学校・石井康介

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

この単元では、説得力のある意見文の構成について考えます。「説得力をもたせる」ことをテーマにして、筋道の通った文章となるように、文章全体の構成や展開を考えることがねらいです。

教科書に示された意見文は、「主張」「根拠」「予想される反論」「反論に対する考え」「まとめ」で構成されています。大きなポイントは、「主張」と「根拠」の書き分けに基づく文章構成ですが、その他にも、接続する語句や文末表現、事実や文章の引用、「予想される反論」と「反論に対する考え」を述べることによる効果などを確かめていきます。この学習を通して、説得力のある文章の特徴について理解を深められるようにします。

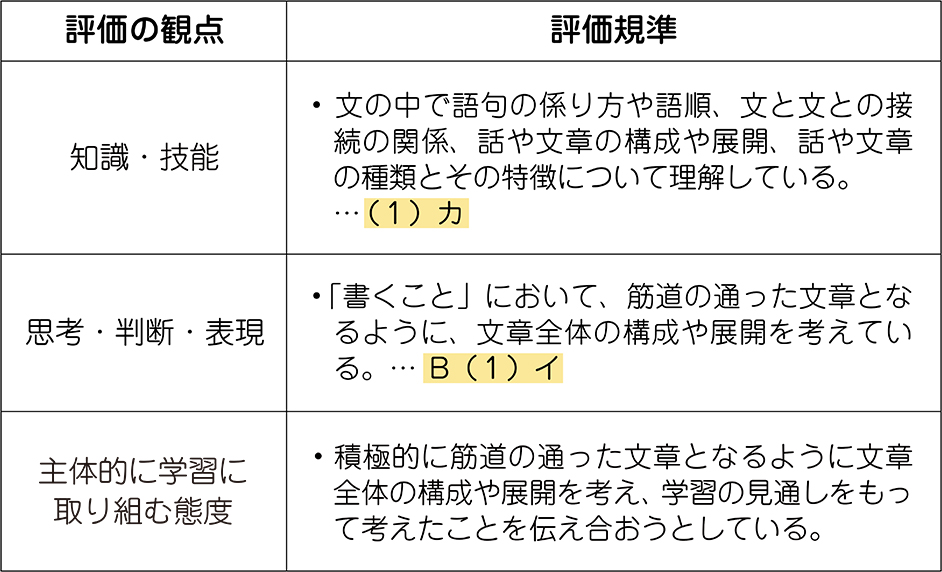

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

書くことの諸技能を焦点化して学べるように、2年生以上に小単元「書くときに使おう」が設定されています。ここでの学習内容を、その後の「書くこと」単元で生かすことで、その学習過程を効率的に学べるようにするとともに、児童が学びの積み重ねを実感できるようになっています。

本単元では、説得力のある意見文の構成を考えます。

第1時では、教科書に示された、お手本の意見文を詳しく見ていきます。児童は「根拠」と「主張」が分けて書かれていることや、「予想される反論」と「反論に対する考え」が対になって書かれていることに気付くでしょう。そして、それらは、何のために書かれているのかを話し合うことで、「説得力をもたせる」という効果にも気付くでしょう。

第2時では、自分が意見文を書くとしたら、どんな構成にすればよいかを考えます。第1時の学習を生かし、順番やつながりを検討して構成メモを作ります。実際に意見文を書くことはしませんが、今後、文章を書く様々な場面で活用しようとする主体的な態度を育てていきます。

4. 指導のアイデア

・「説得力をもたせる工夫を見つけたい」と思うための導入

単元名「文章に説得力をもたせるには」の「説得力」という部分に焦点を当てます。

「説得力」とは何ですか? と児童に質問しても、おそらくほとんどの児童は答えることができません。まずは、「説得とは、よく話して、相手に分かってもらうことです」と伝えます。そして、「廊下を走ってしまう子に、歩くように説得してください」と投げかけます。そうすると「けがをしてしまうかもしれないよ」「うるさくて他の子に迷惑をかけてしまうよ」「先生に怒られるからやめたほうがいいよ」など、たくさんの答えが返ってくるはずです。これらの言葉は、「確かに廊下は走らないほうがいいな」と相手を納得させるものです。説得力とは、こういったことを言える力なのだと、児童に説明します。説得力があると、自分が言いたいことを、相手に納得してもらえることを強調しておきます。

そして、会話だけでなく、文章にも説得力をもたせることができることを伝えます。そのうえで、教科書の意見文の例を読むことで、「どこに『説得力』があるのだろう」「自分も工夫した文章を書いてみたい」と主体的に取り組むことができるようにします。

・付箋を使って、文章の構成を考える。

文章の構成を考える際に、付箋を使用すると、簡単に、何度も並び替えることができるので、どんな構成がよいかを検討するのに便利です。FigJam等の教育支援ツールの付箋機能を使えば、並び替えるだけでなく、色を変えて「根拠」と「主張」を分かりやすく示したり、コピーして同じものを用意して、友達と一緒に構成を考えたりすることができます。

・考えた構成を日常に生かす

完成した意見文の構成メモは、「説得力のある構成」として、タブレット等にデータとして保存しておきます。このデータはいつでも誰でも閲覧できる状態にしておき、作文を書くときのヒントとして使えるようにしておきます。この後に学習する単元である「あなたは、どう考える」では、実際に意見文を書く学習をします。この単元のときに、今回作った、意見文の構成メモを生かすと、学習につながりが生まれます。

また、この単元だけでなく、自分が書いた作文や、お手本となる作文は、記録として保存しておくと、日常生活の様々な場面で、学習したことを生かすことができます。

5. 単元の展開(2時間扱い)

単元名:<書くときに使おう> 文章に説得力をもたせるには

【主な学習活動】

第1時

①「説得力」とは何かを考える。

② 教科書の意見文を読み、「説得力」があるところを探す。

③「主張」と「根拠」について知り、どのようなことが書かれているかに気付く。

④「予想される反論」「反論に対する考え」「まとめ」の効果について話し合う。

第2時

① 毎日を安全に過ごすための方法として、どんなことが必要かを発表し合う。

②「主張」「根拠」「予想される反論」「反論に対する考え」をひと言で付箋に書く。

③ 付箋を並べ替えながら、どのような構成にするかを考える。

④ 説得力のある構成や書き方について、自分なりにまとめる。

6.全時間の板書例・ワークシート例・端末活用例と使用アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!