英語<ここからはじめる 学びの環境・クラスの雰囲気づくり> 〜4月の教室におススメ! 回転英単語カードで読み書きの基礎力アップ

いよいよ新学期。学級経営も授業も、新しいスタートを切る時期ですね。英語の指導をしているみなさんは、目の前の児童生徒たちの学習状況を把握しながら、みんなで楽しく英語の力を伸ばしていきたいと思われているのではないでしょうか。そんなときに最適な実践を一つご紹介したいと思います。

本記事では、公立中学校、フリースクールなどで小学生から高校生までの「苦手!」に寄り添い続けてきたオノム(小野村哲先生)が、耳にした声や目にしたケース、それぞれの場面での支援のアイディアを紹介していきます。

執筆/リヴォルヴ学校教育研究所・小野村 哲

目次

1.はじめに

「英語が苦手!」という子が増えていませんか? 苦手なことは楽しくないもの。楽しくないのに無理してがんばっても、なかなか頭には入らない。そんなときに試してほしいのが、この『回転英単語カード』です。

4月からの教室の、掲示物としてもおススメ。苦手をふせいで、単語を学び取る力、語彙獲得ストラテジーそのものを伸長します。

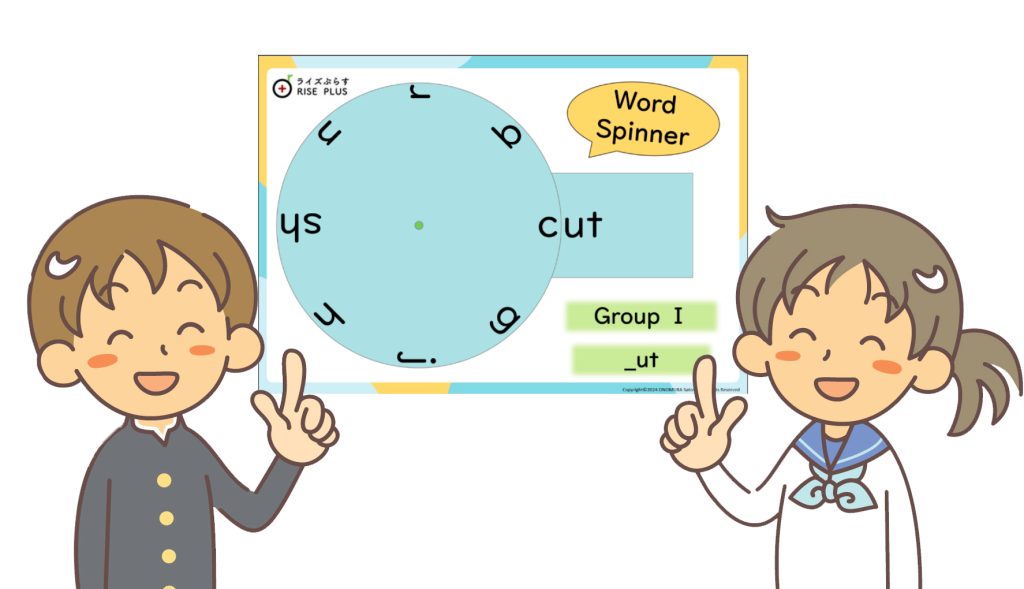

2.何? なぜ? 回転英単語カード

多くの英単語は「音の足し算」で成り立っています。音をたしたり、引いたり、入れかえたりになれれば、それだけでたくさんの英単語をかんたんに読み書きできるようになります。

「フォニックス」として知られるこの方法、とても有効であることは確かなのですが、「練習時間が取れなくて」という声も耳にします。「英語で u は『ア』が基本」と繰り返しても、but などは「ブット」と読み間違える子はとても多いと思います。

b +ut = but:しかし

c + ut = cut:切る

sh + ut = shut:閉じる

そんなときに生かしてほしいのが、くるくる回しながら「音の足し算」になれる「回転英単語カード」です。教室や廊下に掲示して常に子どもたちの目にふれるようにするもよし。授業中、課題を早めに終えた生徒には動画を視聴させたりするもよし。

LDやその傾向にある子には「何度も書いて覚えましょう!」と言う代わりに、まずはこのカードで「読みの基礎」を固めることを目標としてはどうでしょう? 抵抗感が少ないこのカードは、校内フリースクールなどで、「やり残したことはたくさんあるけど、どこから手をつけたらよいかわからない」という子にもおススメです。