小6国語科「さなぎたちの教室」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小6国語科「さなぎたちの教室」(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/神奈川県平塚市立花水小学校・佐野裕基

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、登場人物の人物像や相互関係、心情の変化を確かめながら読み、捉えたことが聞き手に伝わるように朗読する力を身に付けることをめざします。

登場人物の人物像を想像したり、相互関係や心情の変化を捉えたりする学習は、5年生教材「おにぎり石の伝説」や「世界でいちばんやかましい音」、「注文の多い料理店」、「大造じいさんとがん」で繰り返し行っています。さらに、比喩や反復、情景などといった表現の工夫についても、子供たちは学習してきました。

既習を生かして「さなぎたちの教室」を読むことで、これまでの学習と6年生の学習を関連付けられるような単元にしましょう。

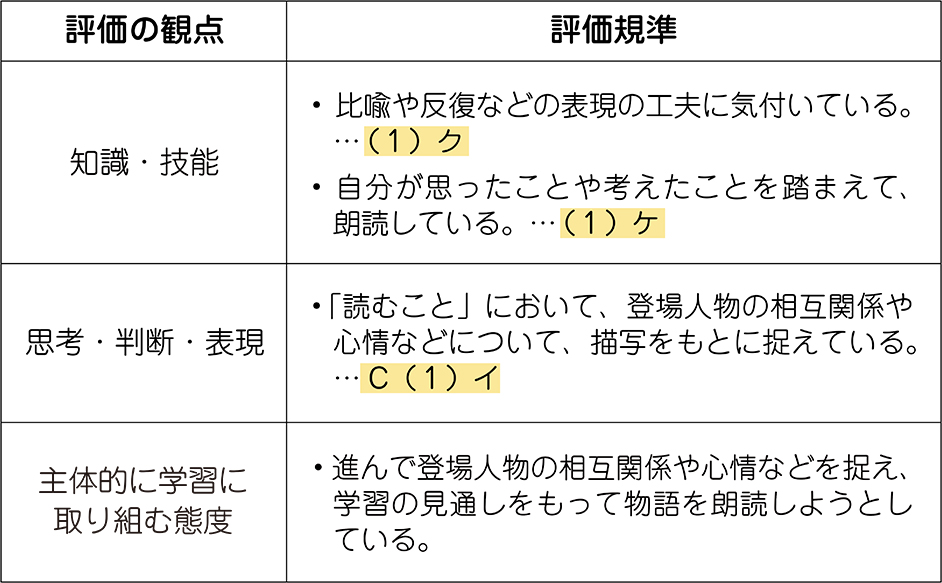

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、物語を朗読することを言語活動として位置付けました。

朗読では、読者として自分が思ったことや考えたことを踏まえ、聞き手に伝えようと表現性を高めて、文章を声に出して読むことが大切です。

音読が、文章の内容や表現をよく理解し伝えることに重点があるのに対して、朗読は、児童一人一人が思ったり考えたりしたことを伝えることに重点を置きます。

「さなぎたちの教室」は、子供たちと同年代の谷さんと松田君、高月さんとの関係性が描かれた作品です。中心人物の「わたし(谷さん)」と子供たち自身の経験を照らし合わせて読むことで、登場人物の人物像や心情、対人物に対して抱いている感情などを、想像を豊かにしながら読むことができるでしょう。

子供たちの経験は一人一人違うため、同じ物語を読んでも、想像する人物像や心情、相互関係の捉え、共感する部分などは異なります。

物語を読み、読者として自分が思ったことや考えたことを生かすことが求められる朗読は、本単元の目標に適した言語活動と言えます。

〇 言語活動と指導事項の関連

朗読の表現性を高めるためには、比喩や反復、情景などの表現に着目し、人物像や物語の全体像を想像したり、相互関係や心情の変化を捉えたりすることが欠かせません。

読み取ったことを基に、語り手による地の文や会話文をどのような速さや声の出し方で読むのか、強弱をつける部分や間の取り方をどうするのかなど、朗読の表現性を高める工夫を考えられるようにしましょう。

朗読の表現性を高める工夫には、下記のようなものがあります。

・声の出し方… 声のトーンを変えることで、登場人物の人物像や心情の変化、場面の移り変わりなどを表現する。

・声の強弱・抑揚… 文の終わりや強調したい部分で抑揚をつけたり、声を強く発したり、弱く発したりすることで登場人物の心情などを表現する。

・読む速さ… 一定のスピードで読むことが基本だが、中心人物の心情や場面の様子に応じて速くしたり遅くしたりする。

・間の取り方… 自然なリズムを保って読むことが大切だが、会話文や登場人物の心情に関わる情景などを読む前に、自然な「間」をつくる。

子供たちが読み取ったことを適切に表現できるように、朗読で表現性を高める工夫も指導しましょう。

4. 指導のアイデア

〈これまでの学習を生かして、自ら物語を読み進める〉

6年生最初の物語文の学習です。これまでの学習が6年生の学習でも生かせることを、子供自身が実感できるとよいですね。

「さなぎたちの教室」は、一人称視点で書かれている物語です。すでに、5年生教材「おにぎり石の伝説」で一人称視点の物語を学習しています。

一人称視点の物語は、語り手が中心人物の視点から物語の出来事を語るため、中心人物の考え方や心情、対人物への印象などが直接的に描かれる特徴があります。

その他にも、5年生教材「世界でいちばんやかましい音」や「注文の多い料理店」では人物像や物語の全体像を想像したりする学習に、「大造じいさんとがん」では相互関係や心情の変化を捉えたりする学習に取り組んできました。

本単元の導入において上記のような既習教材を振り返り、学習で使う言葉(以下、学習用語と表記)や着目すべき表現を想起させるなど、物語の読み方を確認することで、自ら物語を読み進めることができるようになるでしょう。

〈ペア・グループ朗読を取り入れる〉

読者として自分が思ったことや考えたことを踏まえて朗読に取り組む学習では、個人の練習時間を設定し、朗読の表現性を高める工夫を考える場合が多いかもしれません。しかし、物語を読むことに不安があり、人物像や物語の全体像を想像したり、相互関係や心情の変化を捉えたりすることが曖昧になってしまう子供もいることが予想されます。読み取りが曖昧なままでは、朗読の表現性を高めて伝えることは難しいと言えるでしょう。

そこで、ペア・グループで朗読の表現性を高めるための工夫を考える学習活動を考えました。

「さなぎたちの教室」は、初めに「谷さんと松田君」、次に「谷さんと高月さん」、最後に「谷さんと松田君、高月さん」との関係性が描かれる構成になっています。

ペア・グループで朗読に取り組むことで、会話文の読み方や登場人物同士のやり取りなど、場面に合わせた朗読の仕方を共有する必然性を高められます。

想像した谷さんの人物像によって会話文の読み方が決まるだけでなく、松田君と高月さんとの関係性や心情の変化の捉え方によって、声の出し方や強弱、速さ、間の取り方など、朗読の表現性を高めるための読み方が決まります。

朗読に一貫性をもたせるためには、ペア・グループで共通の認識を形成する必要があるため、対話的な学びが自然と発生することが期待できます。

このようなことから、ペア・グループ朗読は、物語を読むことに不安がある子供に対して、人物像を具体的に想像したり、相互関係や心情の変化を捉えたりするための効果的な支援となるでしょう。

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: 朗読で表現しよう

【主な学習活動】

・第一次

(1時)

① 既習事項を確かめ、学習の見通しをもつ。

(2時)

②「さなぎたちの教室」を読み、中心人物の人物像を捉える。

・第二次

(3時)

③ 人物同士の関わりと、中心人物の心情の変化について考える。

(4時)

④ 読み取ったことを基に、ペア・グループで朗読の仕方を考える。

・第三次

(5時)

⑤ 朗読を録画して共有する。

⑥ どの表現に着目し、どのように工夫して朗読したかを振り返り、身につけた「言葉の力」を確かめる。

全時間の板書例・ワークシート例・端末活用例と指導アイデア

●1時間目の概要

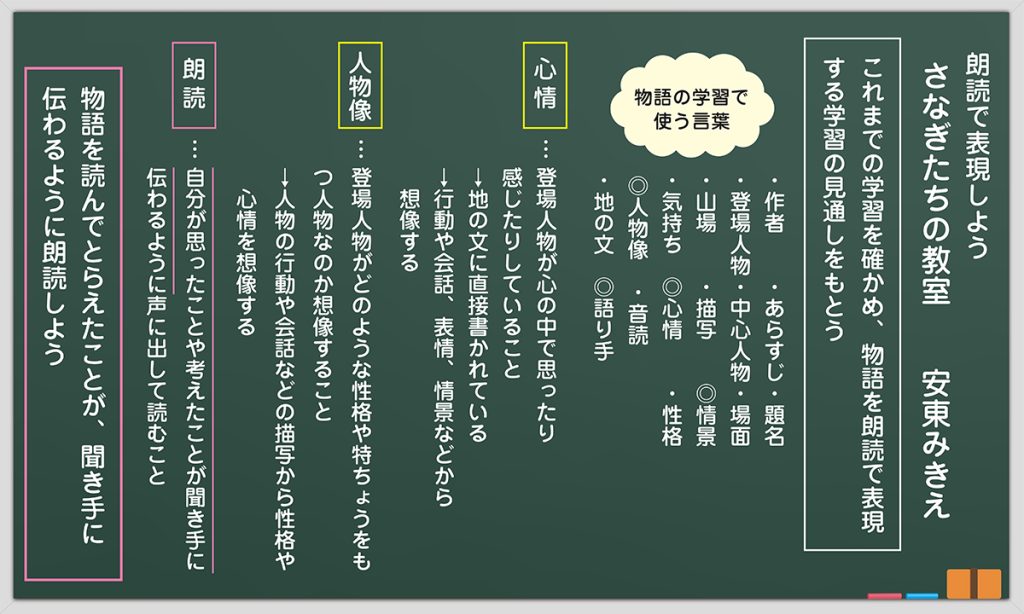

これまでの学習を振り返り、学習用語や着目すべき表現を想起するなど、物語の読み方を確かめましょう。また、教科書p.16~17やp.30~32を参考にしながら、単元の学習の見通しをもてるようにしましょう。

学習用語を振り返る際、物語文で用いる言葉と説明文で用いる言葉が混在している子供の姿がよく見られます。既習教材を想起したり、p.272「学習で使う言葉」を参考にしたりしながら、丁寧に振り返りましょう。

本単元の目標に関わる学習用語は、「心情」「会話文」「語り手」「情景」「人物像」「相互関係」です。特に、朗読の表現性を高めるポイントとなる「心情」と「人物像」に関しては、読み取り方も確かめるとよいでしょう。

そして、子供たちが本単元で新しく獲得する学習用語は「朗読」です。5年生「おにぎり石の伝説」までは「音読」でした。「音読」の解説は、「新編 新しい国語 二 上」に「文しょうなどを声に出して読むことです。」と解説されています。

一方、「朗読」は、「新編 新しい国語 六」に「物語を読んで、自分が思ったことや考えたことが聞き手に伝わるように声に出して読むこと。」と解説されています。

「音読」と「朗読」の違いを理解し、朗読するためには、これまでの学習を生かして物語を読む必要があることを、子供自身が把握できるようにしましょう。

●1時間目の板書例

● 端末活用例

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!