プログラミング:低学年でも取り組める「ロボットなりきりゲーム」

2020年度から全面実施の小学校プログラミング教育について、低学年向け授業状況を紹介します。今回は、「ロボットなりきりゲーム」でアルゴリズムを学ぶ授業について、日本女子大学附属豊明小学校教諭&日本私立小学校連合会メディア教育部会全国運営委員長・田中栄太郎先生に教えていただきます。

田中栄太郎●同校の情報研究部で情報科のカリキュラムの作成に携わり、プログラミング教育やICT教育などを担当。学校や教科の垣根を超えて「未来の学び」を考える私立小学校のコミュニティー「192Cafe」にて、ICTを活用した授業事例などを発信している。

目次

「情報科」を設けて一年生からプログラミング

今回は、日本女子大学附属豊明小学校による、私立小学校ならではの工夫をこらしたプログラミング教育を紹介します。

豊明小学校の取組は私立小学校の中でも早く、20年ほど前からパソコンルームのほかに、子どもが自由に使えるパソコンを教室の前に設置するなどしてICT環境を整えていました。

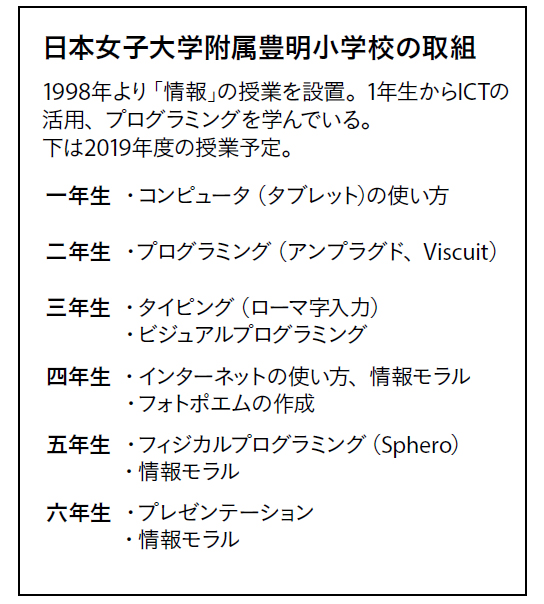

同校でICT教育のカリキュラムを作成している田中栄太郎教諭は、「現在140台の児童共用iPadのほか、教員に一人一台のiPadがあります。最大の特徴は『情報科』という教科を全学年に設けていることです。年間で一年生は10時間、二・三年生は15時間、四~六年生は12時間、iPadの操作方法からタイピング、プログラミング、プレゼンテーション、ネットリテラシーまでを6年間で段階的に学んでいきます」と、その取組を紹介します。

情報科を設けたことにより、以下のようなメリットがあったといいます。

- 専用の教科を作ったことで、時代に合わせた授業設計をフレキシブルに組むことができる。

- 習得した操作を他教科学習の中で活用できる。

- ほかの教科を調整することなく、プログラミング授業を展開しやすい。

- 一年生から、無理なく段階を追って、プログラミング的思考を学んでいくことができる。

さらに、田中教諭はプログラミング教育においての注意点を次のように指摘します。「もっとも大切なことは、アンプラグドといったジャンルに関わらず、指導する先生がまず一通りやって理解することです。自分が実際に体験することで、プログラミング的な考え方が身に付き、『子どもたちにこんなスキルを身に付けさせたい』というめあてが改めてわかります」

そのため、同校では数人の教員による「情報研究部」を設置し、校内研修会として授業を研究したり、アイディアを揉んだりしたうえで、学校のカリキュラムを組んでいるそうです。

ここで紹介する授業事例についても、まずは模擬授業を行って吟味したうえで、実践を行うことをおすすめします。