プロが教える低学年への硬筆指導とその効果

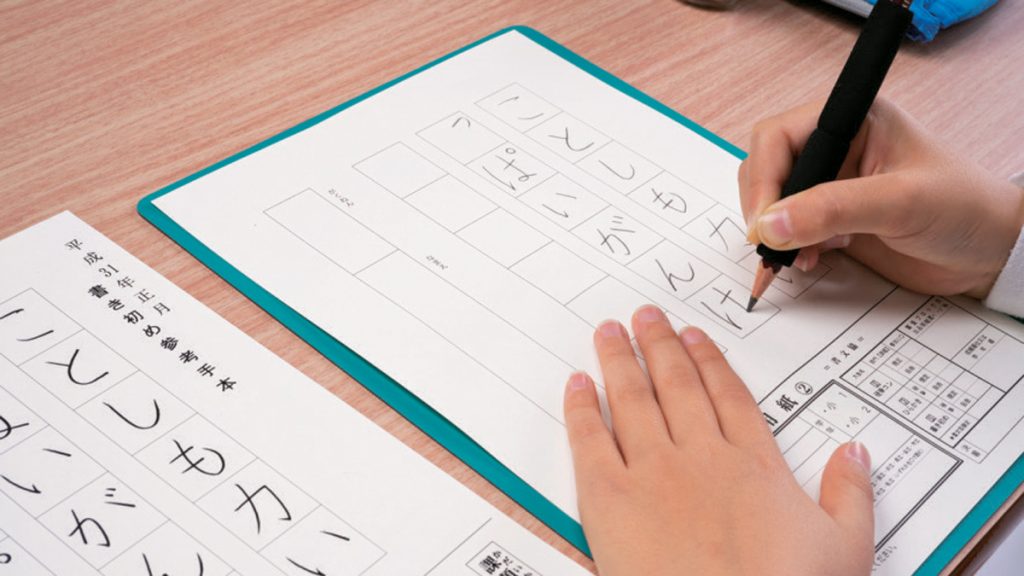

三学期のはじめに、中高学年が行う書き初め大会にあわせ、低学年では硬筆の書き初めを行っている学校もあります。姿勢を正し、きれいな字を書くよう心がけることは、日頃の学習規律にもよい効果をもたらします。また、書き初めは、日本の伝統的な文化に親しむことに繋がります。一年のはじめの硬筆書き初め大会で、書字の大切さを学ぶ指導をしていきましょう。

指導/一般社団法人日本書字文化協会代表・大平恵理

大平恵理●1965年、東京都生まれ。書写の実用性と書道の審美を併せ持つ平明で美しい書風は、専門家から「用美一体を究めた」文字と評価されている。全国書写書道大会の毛筆・硬筆のお手本や検定試験手本の揮毫を担ってきた。著書に、小・中学生向けの『ドラえもんの国語おもしろ攻略 きれいな字が書ける』(小学館)などがある。

目次

ていねいな字で心も整う

学校生活にも慣れてきた二年生。中には手を抜くことを覚え始める子もいると思いますが、字をていねいに書くことで、ゆるんだ気持ちを引き締めるきっかけにもなります。

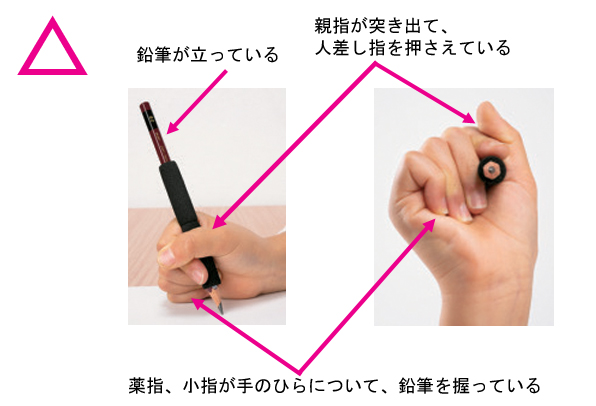

二年生は鉛筆を使うことには慣れてきていますが、無駄な力が入りすぎているような子もいます。まずは、書きやすい鉛筆の持ち方があることを教え、子供がストレスを感じない程度に、機会があるごとにアドバイスしていけるといいでしょう。

習う漢字の量も増えてくるので、正しい字を書くという意識をつけていくようにします。字形に気を付けて書くことが身に付いていると、三年生からの毛筆もスムースに進められます。

小中学校の書写は国語科の中に位置付けられており、「字の形を整えて正しく書く」ための指導が求められます。ただし、字として成り立っているのであれば間違っているわけではないので、細かすぎる部分でのダメ出しや否定の言葉は避けるようにしましょう。

書写、書き初めを通して子供たちには、技術的なことだけではなく、ていねいに字を書くことで心を整えられるということを経験してほしいと思います。

書く前の準備

道具

鉛筆

2Bか3Bが適しています。グリップをつけると安定します(写真のように2つ付けるのがおすすめです)。

鉛筆削り

鉛筆は、削る角度が大事です。筆入れに入る小型の楽な力で削れるものを選びましょう。電動のものは尖りすぎるのでよくありません。

消しゴム

消しゴム軽い力で消せるものを選びます。

下敷き

ゴム製かビニール製の、柔らかいものを使います。

用紙

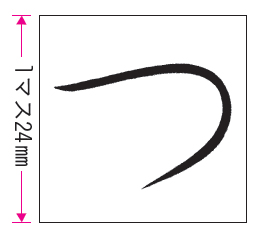

子供が書くのに無理のないB5サイズが適当です。書き初め用としては、二年生には1マス24㎜の大きさが適しています。

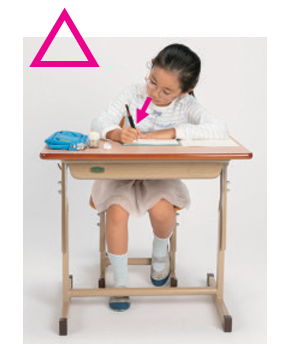

書く姿勢

椅子に座ったら、腰骨を立てて、お腹と背中にげんこつ1個分を空けます。

そのまま少し倒れて、上の方から鉛筆の先を見るようにします。

よい例

よくない例

鉛筆の持ち方

横から

上から

鉛筆の先から