小学1年の算数:就学前からの学力格差は教師が埋める!

小学一年生の算数は、学力格差が顕著になる時期。小学校就学前の学習量には個人差があるものの、学校で「教えられていない子」が、「できない子」になるのはおかしいですよね。いますでに教室内で学力格差があるとしたら、どう是正していくべきか、算数の授業の中で子どものケアについて紹介します。

執筆/北海道公立小学校教諭・戸来友美

目次

計算の時間に生まれる差を埋める

一年生の算数の数と計算では、理解の状態によって速さの差が大きく表れます。また、計算の時間のかかり方も違います。

取り組みの時間差は、課題の与え方や授業の構成などの教師の工夫で埋めていくことができます。理解の差は、どこの子にとってもわかりやすい授業にしていくことが解決につながります。どの子にもわかりやすく、そして、わかっている子が退屈とならないような授業をめざします。一年生の学習したことは、全て身につけられるように、変化をつけた反復練習で楽しく学べる工夫をします。

授業の開始5分を利用して

くりあがりのあるたし算、くりさがりのあるひき算の学習を定着させるためにも、10の合成をしっかりと身につけることは欠かせません。そこで、授業の開始五分を活用することをおすすめします。

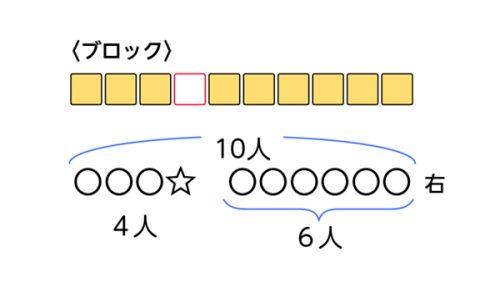

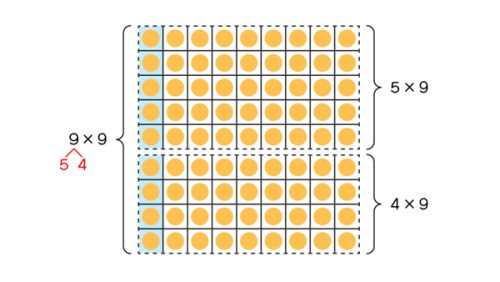

①パタパタタイルを使って個人で練習

一年生の教材で購入することが多いケースに入ったブロックを使います。ケースにブロックをビニルテープで止め、切り目を入れます。そうすることで、ブロックをケースの外に押し出したときにバラバラになることはありません。これを使って、「10は1と9」「10は2と8」のように10の分解を唱えます。

合成する数がブロックの表と裏の色違いで見えるので、10を構成する数が見えやすいです。また、ケースに5の線をつけることで、6、7の合成も視覚的に捉えやすくなります。個人で取り組むので、速さの差がうまれても大丈夫です。速くできる子は、「1と9で10」と10の合成を唱えます。

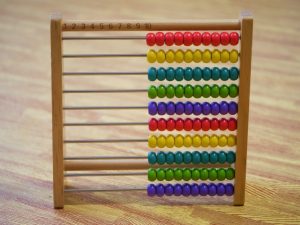

②百玉そろばんを使ってみんなで練習

百玉そろばんで、ブロックのときと同じように、10の合成分解を声に出して唱えます。そろばんの音でリズムが生まれ、素早く唱えることができます。

百玉そろばんのよいところは、2飛び「2、4、6、8、10」や5飛び「5、10、15、20・・・」ということも学べることです。2飛びは、大きな数で10のかたまりをつくるときに活用できます。5飛びは、時計の長針の読みのときに生きる学習です。一年生の学習だけではなく、二年生のかけ算の学習にもつながります。

何より、授業のはじまりにリズムに乗って声を出す楽しさがあります。苦手意識のある子は、周りの声を聞いて、合わせているうちに慣れてきます。視覚的にそろばんが動くので、加法減法の学習でも、合わさってたし算となり、減ってひき算となることが動きとして捉えられます。

授業中にはペア学習を取り入れる

一年生にもペア学習は有効です。協同学習を取り入れ、友達と一緒に学ぶ楽しさを味わわせます。

リモコン計算

自分の理解したことを説明することで、深める活動です。くりあがりのあるたし算やひき算の学習で有効です。授業は、計算の仕方を学んだ後、練習問題を解き、習熟するという流れで進みます。計算を習熟するときに取り入れます。

《リモコン計算の手順》

①2問の練習問題をペアで1問ずつ取り組む。

リモコン計算では、ペアで教え合うために、ペアはそれぞれ違う計算を解きます。廊下側は問題①、窓側は②の問題というように座席で分けたり、計算の時間がかかりそうな子には少しやさしい問題に挑戦できたりするように、列指名をして配慮します。

②取り組んだ問題を同じ問題を解いた人同士で答え合わせする。

自力で解いたものに自信がもてるように、同じ問題を取り組んだ子が集まって、解き方の確認をします。もちろん困っている子がいたときは、教師も解き方を指導します。計算が途中の子がいたら、どのように解いたらよいかを聞くことができる時間になります。計算の順番は、授業のまとめとして板書に残し、それを見て説明できるようにしています。

③A(窓側の子)が説明をする。

Aの子が言ったように、廊下側のBの子はノートに計算を進めます。リモコン役の子の指示通りに動かないといけないので、先走ることができない約束です。くりあがりの数を書く場所を指差したり、間違えた数字を消してあげたりと自然と交流が生まれます。

④教えてもらったお礼を言う。

計算が終わったら、リモコン役をしてもらったBはAに対してお礼を言います。このときに、少し照れ臭そうな笑顔になるペアが多いです。

⑤交代し、B(廊下側の子)がリモコン役になる。

担当を入れ替えて次は、Bの子がリモコン役になり、計算を進めます。

⑥再び、教えてもらったお礼を言う。

かわりばんこに

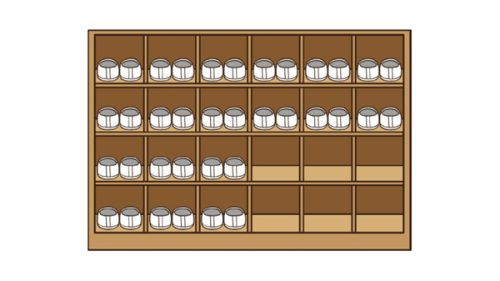

算数セットにあるフラッシュカードは活用していますか? リングに留めておいて、机のフックにかけておけばいつでも練習ができます。

一人で練習してもよいのですが、隣同士で学び合うときにも使えます。一人がカードを使って問題を出し、もう一方の子が答えます。その後、一問ずつ役割を交代していろいろな問題に取り組みます。かわりばんこに活動するので、時間を区切って行います。誰が速くできたかなどの速さを競うということはしません。

取り組みの順番は、

10までのたし算→ 10までのひき算→ 10までのたし算ひき算→一桁同士のたし算全て→ 20までのひき算全て→全部のカード

というように1週間ごとに進んでいけば、計算にも慣れてくるので、自分の成長を感じられる子が増えてきます。相手を変えたり、時間の長さを変えたり、重ねたカードを引いてランダムに問題が出されるようにしたりと変化をつけて、飽きないように取り組ませます。

計算練習問題に取り組むときには

①練習問題は半分取り組む

授業中に計算の練習に取り組むことがあります。一斉に同じ問題に取り組ませると、計算の速い子、計算に時間がかかる子がいます。そこに大きな時間の差が生まれます。その時間差を早くに終えた子が静かに待つことで埋めるのではもったいないです。取り組み方を変えることで、授業の時間を無駄にしません。

例えば10問の練習問題があったら、半分の5問に取り組むように指示をします。早くに終えた子は、「続きをやってもいい?」というように、10問全てに取り組む子も出てきます。さらに、すべての計算を早くに終えた子には、間違いがないかの確認をさせます。こうすることで、時間差が縮まります。

また、5問以上取り組んだ子を「その頑張ろうとする気持ちがいいね」とほめる機会にもなります。

解答は5問目までは全員で行い、それ以降は教師が後から丸つけをして、返却します。全員が5問目まで取り組むことができた、ということが大切です。

②保護者に授業での取り組みを伝える

この取り組みをするときには、学級通信等で授業での練習問題の取り組みについて保護者の方にお知らせしておいたほうがよいでしょう。「うちの子、途中までしかやってないのにプリントを持って帰ってきた。いいのかしら・・・」と不安を抱かせてしまうことがあるからです。

「算数の時間の練習問題では、問題を解く速さに違いがあるために、全員が半分の問題を解くことを目標に授業をしています。速く計算を進めることができる子は、先に進めます。じっくりと計算の練習に取り組んでいるお子さんのプリントが途中までで持ち帰っています。ぜひ、そこまでの頑張りをほめてあげてください。残った問題は、お家での学習に活用していただくこともできます。そのときには、「学校の勉強の復習をして偉いね」とぜひ、励ましてください」と、取り組みの目的を伝えることで安心してもらえます。一年生の保護者には、ていねいに伝えて理解をしてもらうことが欠かせません。

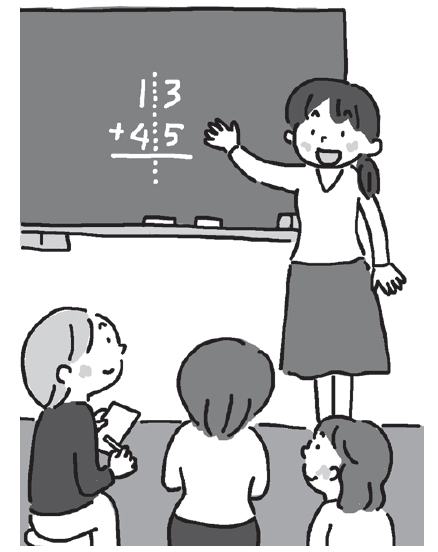

③懇談会でミニ授業も

また、懇談会を計算問題を半分取り組んでいることや今学習していること、これから学習する計算方法などに触れる機会にすると、保護者の方に喜んでもらえます。「私たちの頃と教え方が違って困っています」という言葉を保護者の方から何度か聞いたことがあります。補助計算の書き方や、くりあがりを書く位置などは一年生での学習では、授業で統一して教えることが多いので、授業ではこのように教えていますと、ミニ授業の形式で伝えると安心してもらえます。授業と同じように黒板を使って、授業の一部を再生するようにして伝えます。

真面目な一年生は「先生は、ここに書くって言ったもん!」などと言います。大人にとっては、「同じでしょ?」と思うことでも、違うと思うのが一年生。懇談会でのミニ授業で意図とともに伝えることで、保護者の方の戸惑いが少しでも減り、学校での学び方を理解してもらえるチャンスにもつながります。

イラスト/ニシハマカオリ

『小一教育技術』2017年12月号より