小5社会科「青森↔沖縄」のオンライン交流で互いの風土を教え合う ― 教員コミュニティから生まれた連携授業の実践

地理も歴史も広域にわたり、実感を伴わない学習になりがちな小学校高学年の社会科。遠く離れた沖縄県と青森県の小学生がオンラインでつながり、共感しやすい「同世代の仲間」として互いの土地を紹介し合う「当事者性が感じられる生きた授業」を、教員コミュニティの活用で実現させた、青森県公立小学校教諭の三浦健太朗先生の実践を紹介します。

執筆/青森県公立小学校教諭・三浦健太朗

目次

その土地の風土を現地の子供から学ぶ——当事者性を感じさせる、「人」が見える社会科の授業をオンラインで実践

青森県の公立小学校で教師をしている三浦健太朗(みうら・けんたろう)と申します。教員向けオンライン研修プラットフォーム『授業てらす』には立ち上げから参加しています。今回は、『授業てらす』のユーザーという立場から、教員コミュニティの交流を活かした私の授業実践について紹介したいと思います。

『授業てらす』についての記事はこちら

・教員研修プラットフォーム「授業てらす」が生まれたワケ~創業者・星野達郎が目指す学校教育のHAPPYな未来とは~

・教員研修プラットフォーム「授業てらす」が提供する教師のための学びの仕組みとは?

『授業てらす』代表の星野達郎氏とは、かつて一緒の学校で働いており、当時から教育論議をする仲間でした。そうした縁もあって『授業てらす』には立ち上げから参加しました。

その後、間もなくコミュニティ内で教科に特化したグループを作ろうということになり、社会科チームのリーダーをさせてもらうことになりました。社会科チームでは、筑波大学附属小学校の由井薗健(ゆいぞの・けん)先生にセミナーの企画を提案し、その運営をしたり、明日から使える教材を届ける「社会科教材おとどけセミナー」を計画したりと、社会科の魅力を広げる活動をさせてもらっています。

現在、『授業てらす』には、約500人ほどの教師が所属しています。オンラインのコミュニティを通じて全国の教師とつながれるので、各地区の教育実践や働き方についての情報交換ができます。

社会科について言えば、それぞれの土地の気候や風土、街の特徴を活かした教材を互いに見合うこともできて非常に有意義です。また、各自のアイデア次第で、様々な企画が自主的に生み出されてもいます。

私はかねてより、社会科では、できるだけ「人」を中心に据えた授業を行っていきたいと考えていました。

特に高学年の社会科は、子供たちにとって当事者性を感じにくいことがあります。行ったことのない場所や見たこともない歴史、なかなか実感しにくい政治の働きや、国際協力を学ぶことになりますので、どうしても実感を伴わない学習になってしまいがちです。

そこで、「人」を中心に据えることによって、他者への共感を活かしたり、その人のためを思って実際に考えたりしながら、授業をしていきたいと考えているのです。

今回は、私が実際に行った「人」が見える社会科の授業実践についてご紹介します。

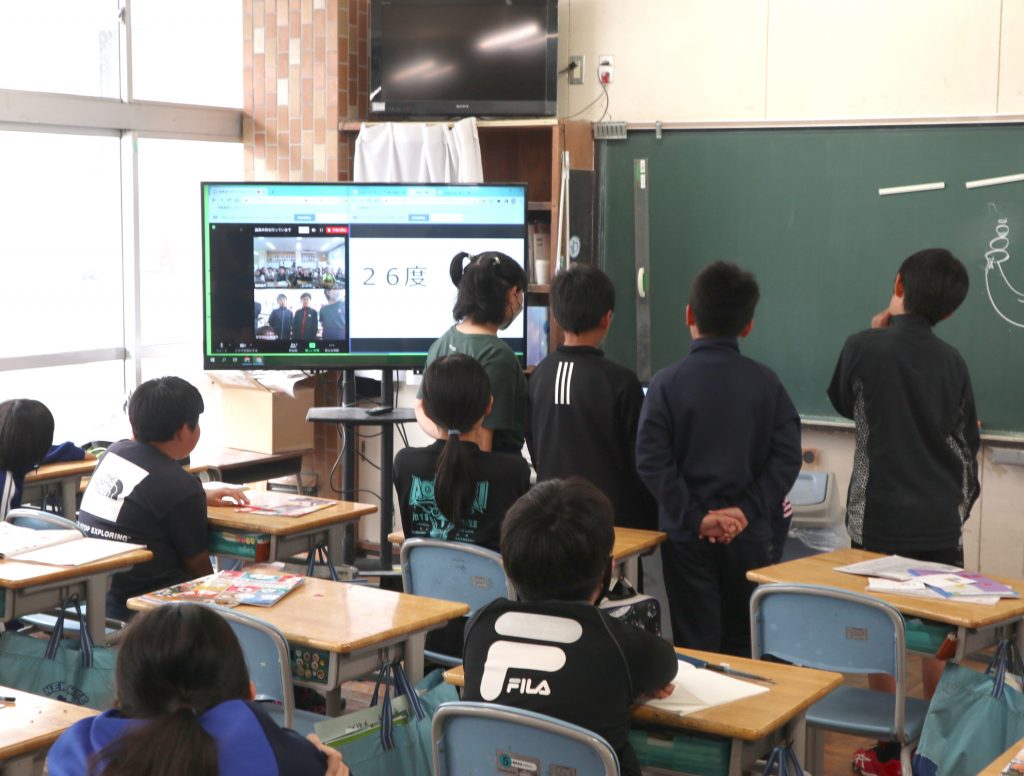

このときは、遠隔地の学校にいる『授業てらす』メンバーの先生に協力してもらい、共同でオンライン授業を実施しました。まさに、コミュニティで得られたつながりを活かした実践となりました。

1.小5社会科「あたたかい土地のくらし・寒い土地のくらし」青森・沖縄をむすぶ発表交流会

5年生には日本各地の気候や土地の特色を学ぶ単元があります。私はずっと前から、5年生社会科の学習で沖縄の小学生とオンラインでつながり、共感しやすい「同世代の仲間」として互いのことを紹介し合う、という授業がしたいと考えていました。

沖縄の子供たちから沖縄の暮らしについて直接学ぶことができたら、青森の子供たちにとって距離的に遠く実感しにくいことも、「その土地に住む沖縄の子供たち」という「人」を中心にイメージしながら学ぶことができます。そして、青森に住む子供たちも、沖縄の子供たちに寒い地方の暮らしを伝えようと一生懸命になるのではないか、と考えたのです。

『授業てらす』のコミュニティを通じて仲良くなった沖縄の先生に、この共同で行うオンライン学習の構想を提案してみると、すぐに了承をもらうことができました。(『授業てらす』の参加者には意欲のある先生方が多いので、お願いごともしやすいと感じています。一緒にやって楽しもうという前向きな空気感があります。)