小6体育「体つくり運動(体の動きを高める運動)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくり運動(体の動きを高める運動)」の単元を扱います。

執筆/愛知県公立小学校教諭・阿部史

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

愛知教育大学・鈴木一成

目次

単元名

マイビンゴで体の動きを高めよう!

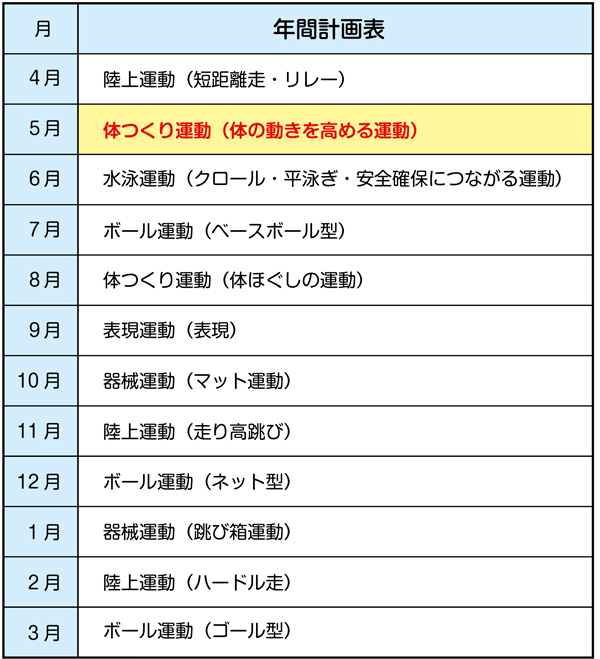

年間計画表

単元目標

●知識及び運動

体の動きを高める運動の行い方を理解するとともに、ねらいに応じて、体の柔らかさ、巧みな動き、力強い動き、動きを持続する能力を高めるための運動をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の体力に応じて、体の動きを高める運動の行い方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

体の動きを高める運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

体の動きを高める運動では,低・中学年において育まれた体の基本的な動きを基に、一人一人が運動の楽しさを味わいながら,各種の動きを更に高めることにより体力の向上をめざします。

その際、子供が自己の体力の向上を、新体力テストの結果などに見られる回数や記録ではなく、体の基本的な動きを高めることと捉えることができるようにします。

そのためには、子供が自己の体力に応じた課題をもち、その課題に応じて、体の柔らかさ・巧みな動き・力強い動き・動きを持続する能力を高めるための運動の行い方を理解することが大切です。

そして、それを基にして、より楽しく目標に迫っていくことができるような運動の行い方を工夫したり、それを仲間に伝えたりすることが大切です。また、授業以外でも取り組むことができるようにすることも大切です。

なお、体の動きを高める運動の指導内容は、「知識及び運動」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」です。各領域と同じ「知識及び技能」ではなく、「知識及び運動」となっているのは、体の動きを高める運動は、体のさまざまな動きを高めることが主なねらいであり、特定の技能を示すものではないからです。

一方で、評価の観点は、各領域と同じく「知識・技能」です。知識と技能の両方を評価します。そのため、技能に関する評価規準を設定して、体の動きを高める運動で培うさまざまな体の動きができることを評価します。

1人1台端末を活用したアイデア

学習のねらいを押さえてICT端末を効果的に活用します。その際には、運動機会を確保することにも配慮することが大切です。

・ICT端末に学習資料を入れて、体の動きを高める運動の行い方を確認したり、無理なくできる行い方を選んだりします。

・ICT端末の入力機能を使って、姿勢・回数・人数・方向などの条件を記入して、学習履歴を残します。

・ICT端末を使って「マイビンゴ」を作成します。学習資料にある運動の行い方をコピーして、「マイビンゴ」の枠に貼り付けます。また、共有フォルダを作成して、ICT端末で撮影した動画を学級全体で共有して、「マイビンゴ」を作成する際の参考にしたり、授業後にも活用したりできるようにします。

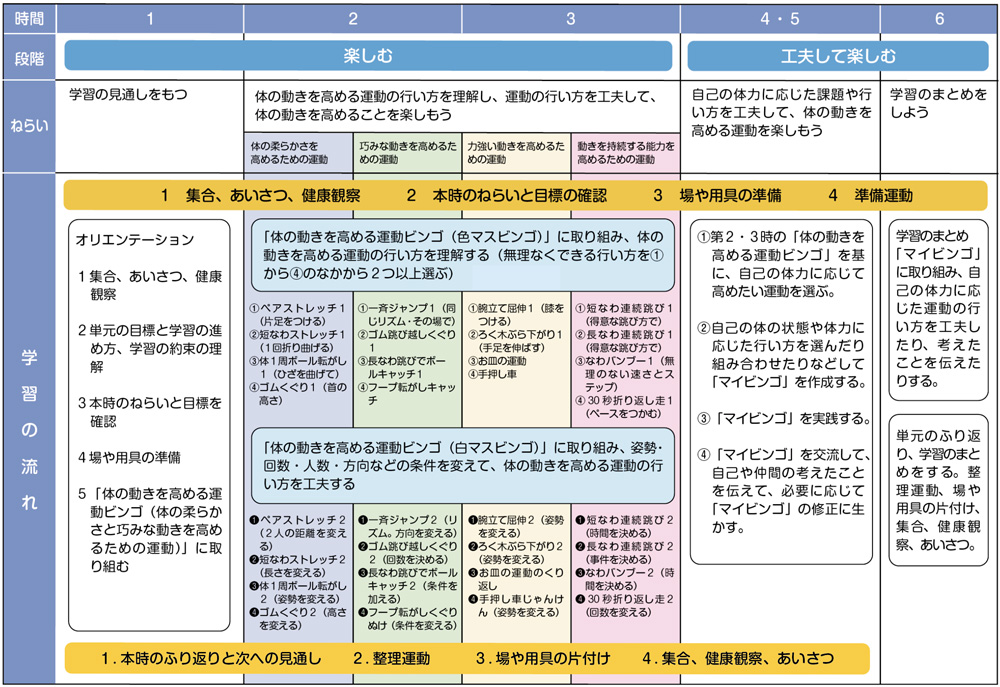

単元計画(例)

授業の流れと指導のポイント

楽しむ(第1~3時)

めあて

体の動きを高める運動の行い方を理解し、運動の行い方を工夫して、体の動きを高めることを楽しもう。

授業のポイント

第1~3時では、体の動きを高める運動(体の柔らかさ・巧みな動き・力強い動き・動きを持続する能力を高めるための運動)の行い方を理解し、運動の行い方を工夫して、体の動きを高めることの楽しさを味わうことができるようにします。

まず、「体の動きを高める運動ビンゴ(色マスビンゴ)」に取り組み、無理なくできる行い方を理解することができるようにします。

次に、「体の動きを高める運動ビンゴ(白マスビンゴ)」に取り組み、姿勢・回数・人数・方向などの条件を変えて、体の動きを高める運動の行い方を工夫することができるようにします。

そして、第4時以降の学習へ展開するための足場をしっかりとつくるようにします。

授業の流れ

(1)集合、あいさつ、健康観察、本時のねらいと目標の確認、場や用具の準備、準備運動

(2)体の動きを高める運動の行い方を理解する(無理なくできる行い方を①から④から2つ以上選ぶ)。

「体の動きを高める運動ビンゴ(色マスビンゴ)」

・体の柔らかさ及び巧みな動きを高めるための運動(第2時)①から④

・力強い動き及び動きを持続する能力を高めるための運動(第3時)①から④

(3)姿勢・回数・人数・方向などの条件を変えて、体の動きを高める運動の行い方を工夫する。

「体の動きを高める運動ビンゴ(白マスビンゴ)」

・体の柔らかさ及び巧みな動きを高めるための運動(第2時)➊から➍

・力強い動き及び動きを持続する能力を高めるための運動(第3時)➊から➍

(4)本時のふり返りと次への見通し、整理運動、場や用具の片付け、集合、健康観察、あいさつ

イラスト/みながわこう