小6算数「資料の調べ方(2)-散らばりの様子-」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・石原裕太

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

(本時3/ 10)

ねらい

資料の散らばりの様子を考察することができる。

評価規準

散らばりの様子を調べる必要性について考え、資料を統計的に考察することができる。(数学的な考え方)

問題

東小屋と西小屋の卵の重さは、それぞれどんなはんいに、どのように散らばっているか調べましょう。

西小屋の卵は平均では重かったけれど、最大74g、最小45g と重さの幅がありましたね。

東小屋は19g の差だったけれど、西小屋は29g も差がありました。

卵の重さの記録表では分かりづらいなあ。

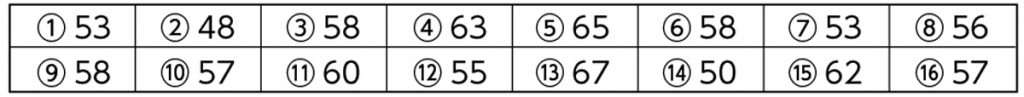

東小屋のニワトリが産んだ卵の重さ(g)

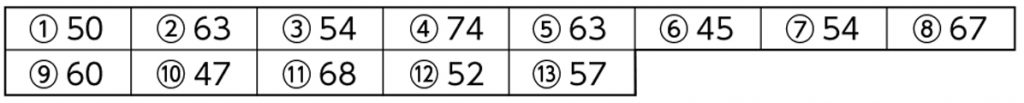

西小屋のニワトリが産んだ卵の重さ(g)

では、それぞれの小屋の卵はどんな範囲に、どのように散らばっているか調べてみましょう。

本時の学習のねらい

散らばりの様子を調べよう。

見通し

どのようにしたら、卵の重さの散らばっている様子が分かるでしょうか。

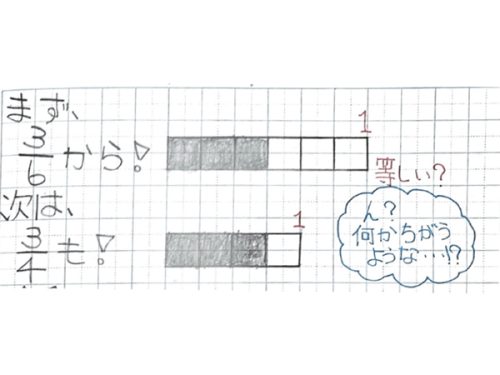

平均の値や記録表からだけでは、卵の重さの散らばりの様子が分からないので、順番に並べたらどうだろう。

ただ数字を並べただけでは分かりづらいので、重さの数直線にグラフのように描いたらどうかな。

学び合いのポイント

平均は、集団の様子を表す1つの代表値ですが、この数値だけでは、集団の様子を十分に把握しきれるわけではありません。ここでは、集団の様子を最小値や最大値、中央値などの他の代表値で見たり、散らばりの様子を図に表したりしながら、多様な方法で考察する態度を養います。

イラスト/やひろきよみ

『小六教育技術』2018年11月号より