オルゴールの音をデカくする方法【土作先生ミニネタ動画】

【知っているか知っていないかで大違い! ツッチー先生のミニネタコーナー】第13回

授業ミニネタの達人・土作彰先生が、理科の授業を楽しくするネタを紹介します。子供たちに手回しオルゴールの微かな音を聞かせた上で、身の回りのものを使って音を大きくする方法について考えさせます。学級の雰囲気を盛り上げつつ理科への興味を引き出し、「音の性質」についての探究的な学びへとつなげます。

目次

今から鳴らすオルゴールの音、聞こえる? 聞こえない?

楽しい理科実験をご紹介します。

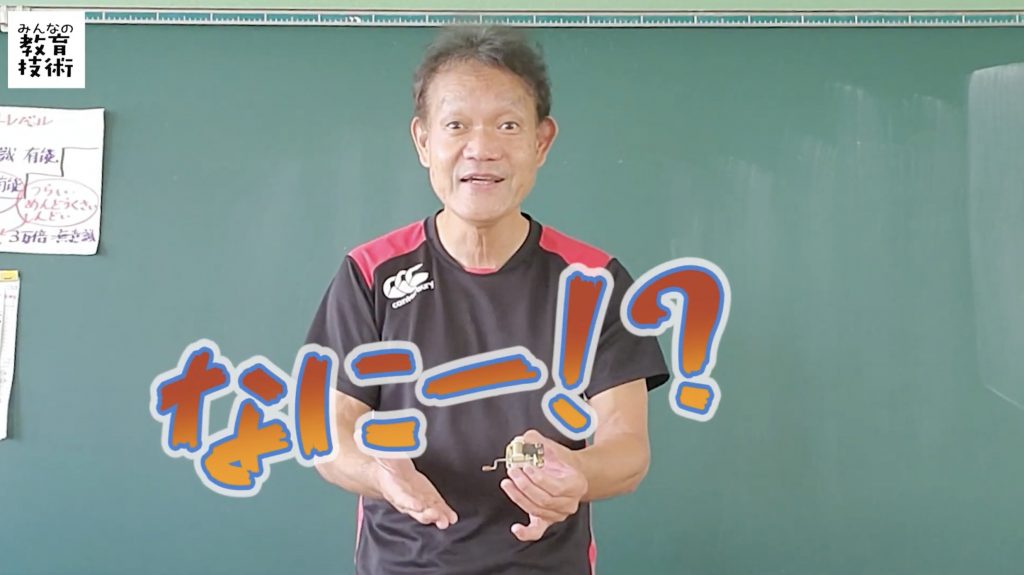

今回、紹介するのはコレです。…なんでしょう?

『手回しオルゴール』です。

子供たちに「これは手回しオルゴールといって、手で回して鳴らすオルゴールなんだよ」という話をしたあとに……

「問題です! 今から先生が、オルゴールを手で回します。鳴る音がよく聞こえると思いますか?」と聞きます。

「よく聞こえる」の基準がわからないので、たとえば、「一番うしろの席にいる君がこの曲が何の曲か、だいたいのメロディーがわかったら『よく聞こえた』ととらえます」などとします。

「今から先生が回しますが、よく聞こえると思う人? あまり聞こえないと思う人?」

と聞いてみます。できれば、なぜそう考えたかの理由を聞いてください。

聞こえるという子は、「オルゴールだから、楽器だから聞こえるに決まっている」と言うし、

聞こえないという子は、「小さいから、遠いから鳴らないよ」と言ったりします。

それも非常におもしろい議論になるので、ぜひ意見を出させてみてください。

すべて認めてあげたらいいと思います。

意見がちゃんと言えたね、と言って褒めてあげましょう。

なにー!? どういうことやねん!!

では回します。

……ほとんど聞こえません。

「なにー!? オルゴールやのに聞こえへん! どういうことやねん!!」

となりますが、子供たちに聞きます。

「これ、オルゴールだけ回しても音はよく聞こえない。でも、あることをすると音がよく聞こえるようになります。どうしたらいいと思いますか?」