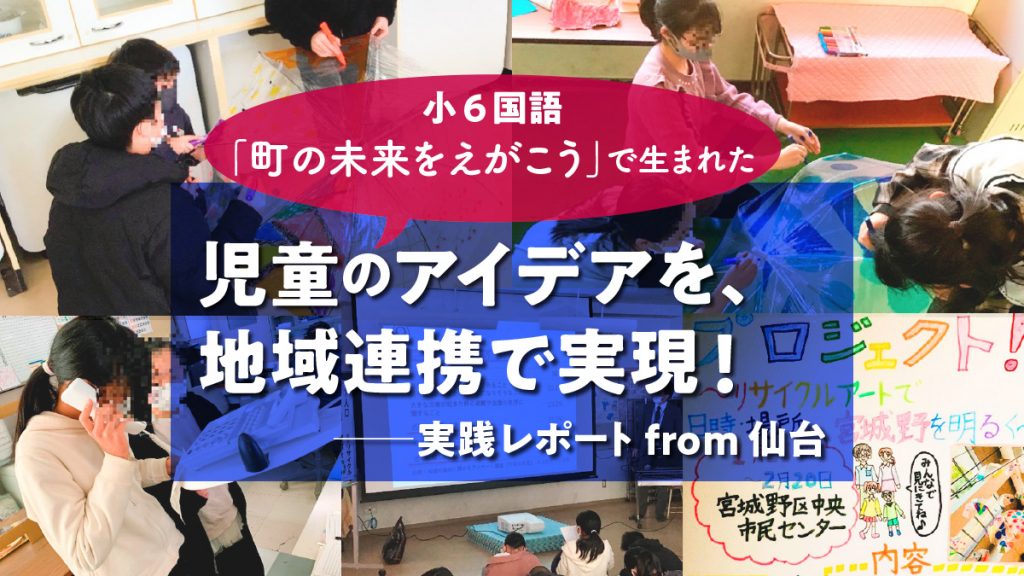

小6国語 「町の未来をえがこう」で生まれた児童のアイデアを、地域連携で実現!──実践レポート from 仙台

小6国語科の単元「町の未来をえがこう」で子供たちがプレゼンした地域課題解決のためのアイデアを、市民センター(公民館)との連携により、「リサイクルアート展」として実現。より深い学びに結び付けた、仙台市立宮城野小学校の実践例を紹介します。

執筆/宮城県仙台市立宮城野小学校教諭・大久保達郎

仙台市宮城野区まちづくり推進部宮城野区中央市民センター社会教育主事・

佐々木貴幸、寳森公喜、小野耕一

(いずれも令和3年度実施当時の所属)

目次

市民センターとの連携のきっかけ ~「自分事の学び」を創る~

仙台市立宮城野小学校では、2021年度、町づくりをテーマに6学年全体で国語科、総合的な学習の時間に学習に取り組みました。11月~3月のおよそ4か月間、子供たちが住んでいる「宮城野の町」を題材にして市民センターと連携した学習を展開しました。

連携のきっかけ

「国語の学習に関連して、地域の課題や取組について話をさせてもらえないか」

市民センターに勤める元同僚からの連絡がきっかけで連携が始まりました。子供たちにとって「自分事」になる授業をつくりたいと考えていた私にとって、とてもありがたい提案でした。社会教育主事の任用資格を持つ教員が市民センター等に勤める仕組みがあったからこそ生まれた連携でした。

子供にとって「自分事の学び」を創るために

国語、社会、算数、理科、総合的な学習の時間……。

学校で行われるどの教科の学習においても、「自分の生活につながる」「身近な話題を題材にする」ことが、子供にとっての実感の伴った「自分事の学び」につながっていくと考えています。そして、地域に存在する人、団体、施設は子供たちの学びを深める力を持っています。

しかし、日常の業務や授業準備の中で、地域にまで目を向け、ゼロから授業を描くには大きなエネルギーと時間が必要であり、なかなか手が回らないのが実情です。また、学校の職員が持つ地域の情報は限定的で、知らないことがたくさんあります。

そこで、地域にある市民センターとの連携を図ることで、市民センターが持っている地域の情報、人々のつながり、地域への発信力を授業づくりに取り入れることができるようになると考えました。