「新時代の学びを支える先端技術活用推進」で見えてきた本格的なICT教育

2018年11月に文部科学省から公表された、いわゆる「柴山・学びの革新プラン」。その方向性に、教育再生実行会議などの議論の結果等も踏まえ、2019年6月25日に最適な先端技術の効果的な活用に関する具体的な方策として「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」(以下推進方策)が示されました。当初から、この施策に関わってきた堀田龍也先生から、その意図とねらいについて話をうかがいました。

堀田龍也(ほりた・たつや) 熊本県生まれ。東北大学大学院情報科学研究科教授。東京都の公立小学校教諭を経て教育工学を専門分野とする研究者となる。文部科学省参与を5年間併任。中央教育審議会にて新学習指導要領の策定に関わり、「学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議」座長を務める。 最新で大量のコンテンツを、どう取得し、どうつなげて、自分の考えに反映していくか、そういう力が問われていくことになるわけです。

目次

デジタル教科書がネットから提供される時代に

いつの時代も、新しい教育政策は「新時代の学びを支える」ものです。ですから、今回の推進方策に冠された文言は一見、意味がないように見えます。けれども、今回あえて「新時代」としたのは、大きく2つの意味があります。

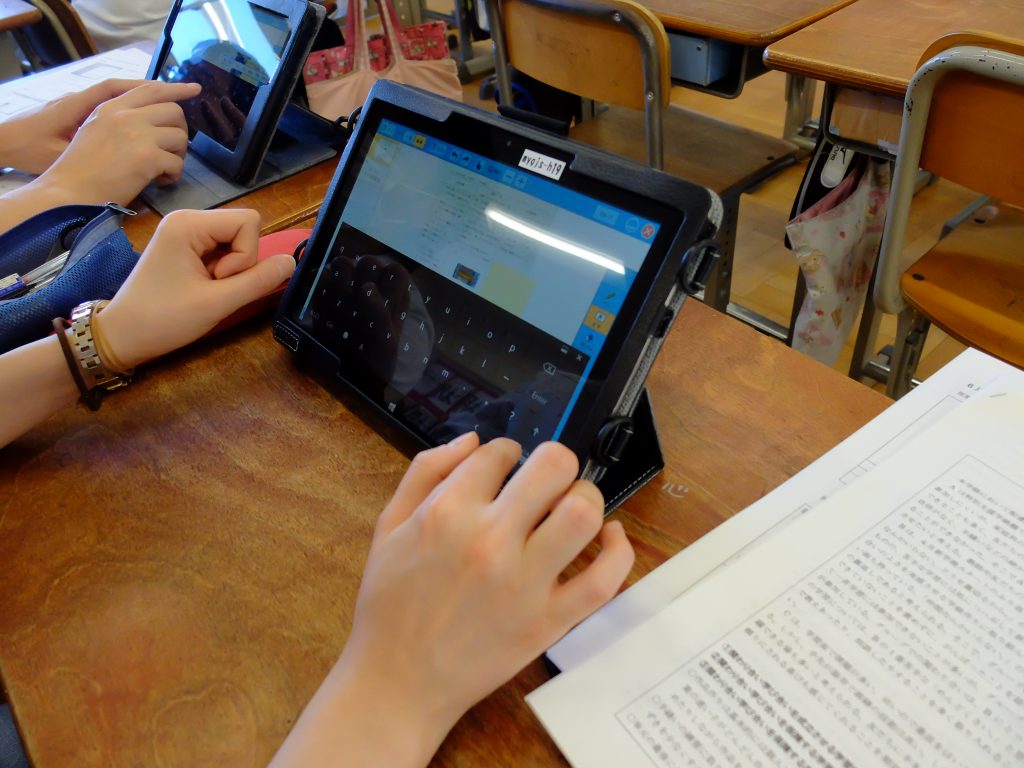

ひとつは、新しい学習指導要領が全面実施されることです。これからは、教科を学ぶことを通してコンピテンシー*を身につけることに変わります。ものの見方・考え方を身につけ、行動することが求められるわけです。教育コンテンツは、これまでは紙が中心でしたが、これからは、デジタル教科書やデジタル教材がネットなどから提供されるようになります。最新で大量のコンテンツを、どう取得し、どうつなげて、自分の考えに反映していくか、そういう力が問われていくことになるわけです。

こういう時代には、学校がネットワークにアクセシブルであることは不可欠であり、しかもそれは高速ネットワークでなければなりません。これが2つ目です。

これまで、学校のインターネットは自治体が整備してきたこともあり、制約が多く、高速とは言えず、快適に使えないことが多くありました。さらに、自治体ごとに独自の条例などもあり、クラウドの利用や、Wi-Fi の導入を推進していくのは難しかった部分があります。

しかし、これまで述べてきた通り、新学習指導要領における教育活動は、もはやインターネットの活用が必須であると言っても過言ではありません。それどころか、社会生活そのものが、高速インターネットが前提になろうとしています。

*コンピテンシー :単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を含む様々な心理的・社会的なリソースを活用して、特定の文脈の中で複雑な要求(課題)に対応することができる力

遠隔教育・先端技術活用・環境整備の3本柱

今回の推進方策に示された柱は、大きく次の3つです。

① 遠隔教育の推進による先進的な教育の推進

② 教師・学習者を支援する先端技術の効果的な活用

③ 先端技術の活用のための環境整備

これをご覧いただければ分かる通り、大前提として高速ネットワークの敷設を強力に打ち出しています。これまで学校では「タブレットを何台」「教室にプロジェクタを整備」など、機器導入の話が中心でした。しかし、それらを本当に利活用するためには、インターネット環境の増強が必須です。台数が増えれば、それだけ負荷がかかるので。

これを実現するために、2019年度以降の整備予算は増額しました。予算が絞られる案件が多い中で、これは異例の増額です。言い換えればこれは、国の本気度を示しています。

国からの措置は、補助金ではなく、地方交付税交付金です。交付金では、他の目的に使われてしまうのでよくないという意見もあります。しかし、新学習指導要領や推進方策によって、これまでの、いわば「目的外使用」は、大いに少なくなるのではないでしょうか。