「ゴール→導入→展開」で考える!田村学流「授業づくり・単元づくり」基本の基

「主体的・対話的で深い学び」ができる子供を育むための「授業づくり・単元づくり」。そのポイントについて、元文部科学省視学官・田村学國學院大學教授からアドバイスをもらいます。

目次

ゴールの設定

ゴールをどれだけ教材や子供の実態に合わせて、具体的に描けるかが重要

単元(や授業)づくりを考えるときには、まずゴールから考えていくことが必要です。それは、学習指導要領が現行のように改訂されたことで明確になりました。

これまで小学校のような義務教育では、履修主義というシステムがとられてきました。履修主義とは、学習指導要領に示された内容を実際に学んだということ自体が、進学をするときの重要な条件となるものです。それは現状でも基本的には変わっていません。

しかし、学習指導要領が資質・能力の育成を目標としたことにより、本当に子供たちにどんな力が付いたのか、その付いた力は確かなものなのかといったことが、これまで以上に問われるようになりました。そのため、(内容のまとまりとなる)単元なり授業なりで、どんな力が身に付いたかというゴールがより重要になってきています。

例えば中学年の社会科なら、防災について学習すればよいというわけではなく、その学習を通して例えば、自治体の防災システムが概念として獲得されたのか? といった、子供自身の状態が問われるようになります。

それは考えてみれば当たり前のことです。授業や単元が終わったときに、それを学習したことで、こんな(概念的な)知識が獲得されたとか、こんな考え方ができるようになったとか、こんな態度が身に付いたと言えなければ、なんのために学習したのか分からないからです。

資質・能力を目標として明示したのは、子供たちに実社会で使えるような力を獲得してほしいという願いがあったと思いますが、そのために本当にその力が獲得されたかということを問おうとしているわけです。

ゴールが具体的であれば、授業の導入や展開もシャープになる

そのため、まず学習を終えたときに、子供たちがどんな力を身に付けるのかというゴールを明確に描いて、単元(や授業)をデザインしていくことが必要になります(資料参照)。

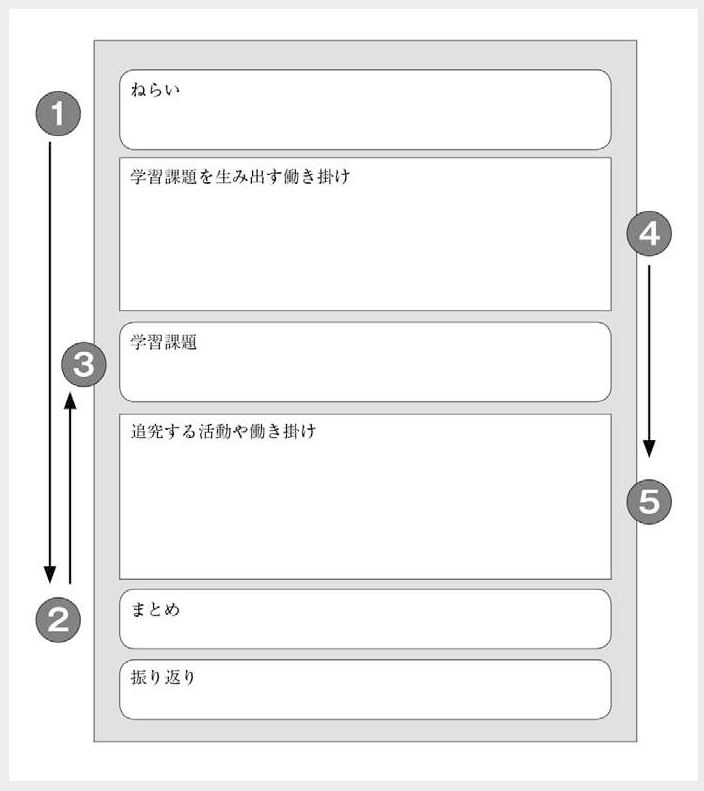

新潟市教育委員会が作成している『新潟市の授業づくり』という資料には、授業構想を行ううえでの順序が示されています。その資料でも、まずねらい(育むべき資質・能力)を明確にし①、それに沿ったゴールを決める②としています。そこから課題③や導入④を考え、授業の展開⑤を考えていくわけです。

そのゴールとなる力については、学習指導要領に単元などの内容のまとまりに応じて明示をされていますから、単元構想(授業構想)をするときには、それを参考にすればよいのです。ただし、それをそのまま抜き書きして、ゴールとするだけでは十分ではありません。

学習指導要領はあくまで国のスタンダードであるため、どの地域でも、どんな学校でも適用できるように整理をされています。

そのため、水準としてもより上の概念になり、各地域や学校の独自性は反映されていません。

しかし、各学校で授業を行う場合には、海が近いのか山が近いのか、あるいはどんな研究に力を入れてきたのかといった地域性や歴史的経緯など、学校の独自性を踏まえて実施することが必要になります。

さらに個々の教師の独自性も反映されたりすることでしょう。

そうなったとき、個別の学習活動において最終的にめざす子供の姿やどのように力が発揮されるかを、ゴールとして具体的に描くわけです。それが具体的であればあるほど、オリジナリティにあふれ、なおかつ国の基準を満たしたものになると思います。

例えば音楽の目標(学びに向かう力、人間性等)に、「…協働して音楽活動をする楽しさを感じ…(低学年)」という目標が示されています。それをある学校では、「(学校名)のテーマソングの音源となる音楽を聴くとともに、友達が叩くリズムや動きも、互いに聞いたり目配せしたりしながらリズム伴奏をしている」というように、ブレイクダウンして実践するようにしているわけです。そのように、単元におけるゴールをどれだけ各学校における教材や子供の実態に合わせて、具体的に描けるかが重要です。

このゴールがより具体的でシャープなものであればあるほど、それに向かうための授業の導入や展開の設計もシャープなものになります。

例えば総合的な学習の時間で、川の環境について報告書をまとめるとします。そのときにただ「分かりやすく報告書にまとめる」では、具体的な内容が見えてきません。しかし、「地図とグラフと写真を関係付けながらまとめる」というゴールを描くとしましょう。

すると、質の異なる3種類くらいの資料を結び付けながら整理をするような学習をしていくための、川との出合い(導入)はどうあればよいかとか、学習の過程(展開)で何をどのように調査していくのか、といったことが、具体的に見えてくるだろうと思います。

もちろん若い先生はゴールを描いていても、教えることが精いっぱいで「こういうふうに分かりやすく説明しよう」ということに終始するかもしれません。

しかしその段階を過ぎると、「教師が教えるだけでは子供には本当の力が付かなくて、子供自身が見付けることが必要だ」とか、「一人ひとりの考えに違いがあるぞ」と見えてくるようになるかもしれません。

そうすると授業の導入では、「子供たちが主体的に学習に向かうようにしなければいけないんだな」とか、授業の展開では「子供が一人ひとりの違いを意識して、発言を大事に拾ってつなぎながら、授業をしていこう」と思うようになるのではないでしょうか。

導入の工夫

子供たちの意識を向けながら、その後の学習の見通しがもてることが必要

最終的にこうなってほしいという単元(や授業)のゴールを明確に描いたら、次に導入で子供たちがどのように教材と出合うようにするのかを考えていきます。

こう説明すると、「ゴールを明確に描くのならば、その前にある学習活動(あるいは授業の展開)をどうするか考えていくべきなのではないか?」との疑問をもつ方もいるでしょう。

しかし最終的に「こうなってほしい」という姿を描くと、子供が置き去りになってしまいかねません。なぜなら「ゴールで3種以上の資料を使って報告書をまとめるためには、その前に子供が地図とグラフとを扱い、写真を撮るような活動が必要で…」と後ろから順に逆算していくと、教師側の論理ばかりが優先されることになってしまいかねないからです。

やはり「主体的・対話的で深い学び」を通して、資質・能力を育むと示されているように、子供が本気になって、主体的に問題解決に向かうということが根底になければなりません。最終的に向かう場所は決まっていても、そこへ向けて子供自身が歩み出すことが重要です。だからこそ主体性を生み出すために、ゴールを考えた後に、起点となるスタート部分(導入部分)を考えることが大切なのです。

また資質・能力の獲得ということになると、どうしても学習者主体の学びになることが重要です。つまり(概念化された)知識や思考力などは、子供自身が自ら本気になって試行錯誤したり、繰り返したりしなければ身に付かないからです。教師が何百回繰り返して教えても、本人が主体的に理解しようとしなければ、身に付かないのです。だからこそ子供自身が、主体的に学習に向かうような導入の工夫が必要になるのです。

導入が大事とか、そこからの課題設定が大事ということは、昔から言われてきました。しかしゴールを明確に描いたうえで、導入を考えるのと、ただ子供がおもしろがってくれればよいと考えるのでは大きく違ってきます。

私自身をふり返ってみても、経験のない若い頃には導入を楽しくということばかり考えていたように思います。しかし、それもしかたない部分もあり、教師も少しずつ成長し、学んでいけばよいのだと思います。

ゴールの見通しとプロセスの見通し

では、どのように導入を工夫するかですが、普通に考えると、子供たちが学習対象や学習材(教材)に関心をもち、意識を向けるようにすることとなるでしょう。そのために多様な工夫をするわけです。

ただし、子供たちの意識を向けるだけでは十分ではなく、意識を向けながらその後の学習の見通しがもてることが必要です。

その見通しには2種類あり、一つは最終的にはこういうところに向かっていけばよいというゴールの見通しで、もう一つは、こういうことを順番にやっていけばよいのではないか、というプロセスの見通しです。

子供たちが学習材に出合い、「ああ、なるほど」「おもしろいな」と思って興味・関心をもち、「最終的にこんなことが分かるといいな」というゴールの見通しをもったり、「じゃあ、こんなことをやっていけば分かるかもしれないぞ」とプロセスの見通しをもったりするということです。

先にも触れましたが、意識を向けるということはかつても考えられたことだと思います。

しかし、さらにプロセスやゴールの見通しをもつということが大切なのです。

例えば台形の面積を求める学習で、それまでの学習には出てこなかった形が出てきて、子供たちが「これは何だ?」「どう求めればいいんだろう」となったとします。

その学習に入る前に、子供たちは正方形、長方形の面積や三角形の面積を求めるための方法を獲得しているわけです。

そこで図形を切って考えたことを活用しながら、「台形も切ったり、貼り合わせたりしたらできるんじゃないかな?」と見通しをもつようにするわけです。

つまり、これまでに活用した資質・能力を働かせて最終的なゴールにたどり着くためのプロセスの見通しをもつわけです。

このように、子供たちの意識を向けることを基盤としながらもゴールを見通し、そこまでのプロセスを見通していく。そのイメージがもてれば、子供たちは主体的に活動していくことができるのです。

そう考えながら、教師が教科書の教材をそのまま使うだけでなく、例えば「この部分を隠したら、この子たちはこんなことを考えそうだぞ」と、自分なりに工夫をしていくとよいと思います。

そうした導入の工夫のしかたについては、なかなか定型化しがたい部分もあるところです。そこは毎日子供と接していて、子供たちの反応がイメージできる担任の教師だからこそ、分かったり、できたりすることもあるでしょう。それを日々、子供たちを見とりながら考えていくことが大切です。