小5算数「合同」指導アイデア《三角形の合同条件を考えよう》

執筆/埼玉県公立小学校教諭・原田菜苗

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 4/8時間)

ねらい

合同な三角形をかくのに、すべての構成要素を調べる必要がないことを理解する。

評価規準

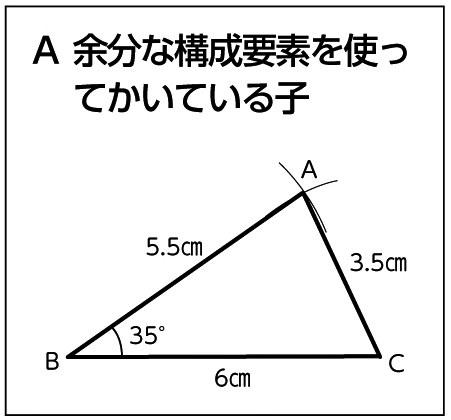

・合同な三角形のかき方を考え、どの辺の長さや角の大きさを使ってかいたかを説明している。

・すべての構成要素を使わなくても、合同な三角形がかけることを理解している。

問題場面

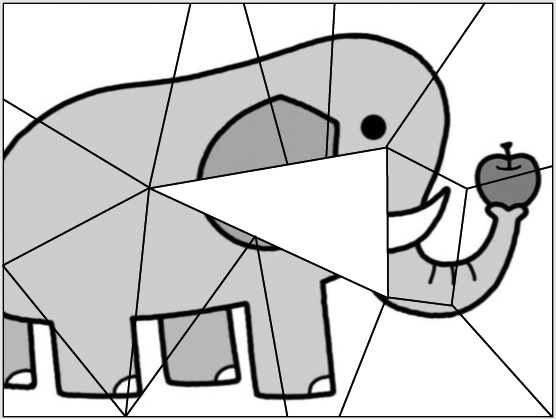

太郎さんは、パズルをしています。もう少しで完成というところで、最後の1つのピースをなくしてしまったことに気が付きました。

なくしたピースを作ってパズルを完成させるには、どうしたらよいでしょうか。

空いているところを見ると、ピースの形は三角形と分かるね。

合同な三角形にならなくてはいけないよ。

では、合同なピースを作るときに、どんなことに気をつけたらよいですか。

合同だから、形も大きさも同じ三角形にする。

対応する辺の長さや角の大きさが同じになるようにかく。

辺の長さや角の大きさが知りたいです。

本時の学習のねらい

最後のピースと合同な三角形のかき方を考えよう。

見通し

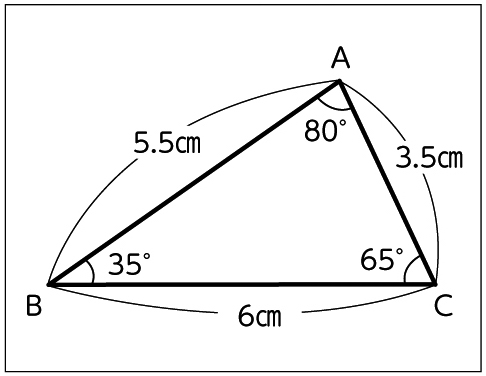

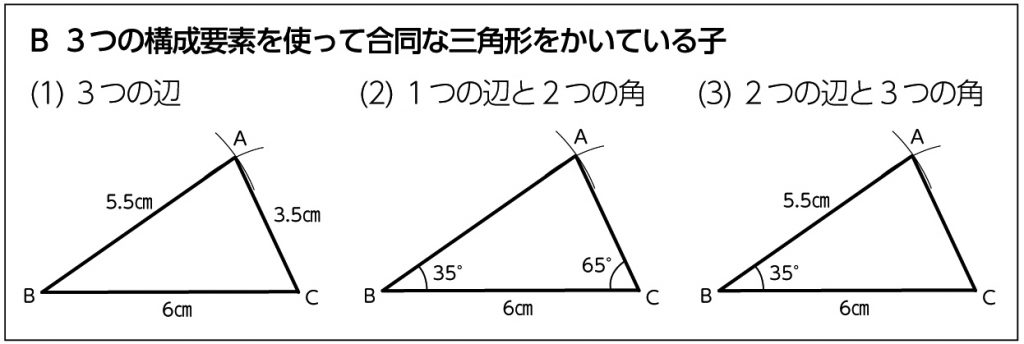

(図1を提示する)3つの辺の長さと3つの角の大きさ、合わせて6つの要素がありますが、全てはからないとかけないのでしょうか。

全ての要素は使わなくてもよさそう。

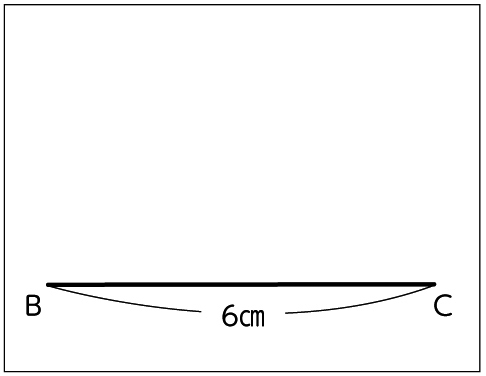

では、6つの要素の中からできるだけ少ない要素を使ってかいてみましょう。使った要素がわかるように、図に書き込んでおきましょう。

自力解決の様子

学び合いの学習

三角形ABCをかいた透明なシートを数枚用意しておくことで、正しく作図ができたか自力解決中に適宜確かめられるようにしておきます。

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2020年7/8月号より