小3社会「市の様子の移り変わり」指導アイデア(土地利用の変化を中心に)

執筆/埼玉県公立小学校主幹教諭・小髙正治

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、埼玉県公立小学校校長・清水健治

目次

目標

交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などの時期による違いに着目して、聞き取り調査をしたり地図などの資料で調べたりしてまとめ、それらの変化を考え、市や人々の生活の様子は、時間の経過に伴い、移り変わってきたことを理解できるようにするとともに、これからの市の発展について考えようとする態度を養う。

学習の流れ(16時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○ 越谷市の様子の移り変わりに関心をもち、学習問題をつくる。

学習問題

わたしたちの越谷市は、いつごろ、どのように変わってきたのだろう。

追究する(11時間)

○ 道路や鉄道の移り変わりについて調べる。

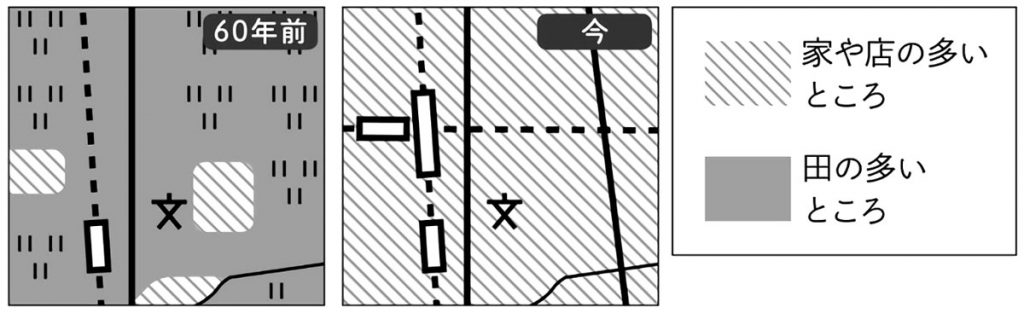

○ 土地の使われ方の移り変わりについて調べる。

○ 人口の移り変わりについて調べる。

○ 公共施設の移り変わりについて調べる。

○ 道具とくらしの移り変わりについて調べる。

まとめる・生かす(3時間)

○ 越谷市の移り変わりについて年表にまとめ、分かったことや考えたことを話し合う。

○ わたしたちの越谷市の未来について話し合い、「キャッチコピー」を考える。

導入の工夫

過去と現在の駅前の写真や土地利用図を見比べることにより、駅前が発展してきたことや土地の使われ方が変わってきたことについて話し合い、越谷市全体の様子の移り変わりに視点を当てるようにします。

問題をつくる(1・2 / 16時間)

「越谷駅前」(越谷市の中心)の変化の様子、学校周辺の「土地の使われ方」の変化の様子から、 気付いたことや疑問に思ったことを話し合い、学習問題をつくります。

第2時

※第1時は、昔の越谷市内の写真をたくさん見せ、昔の越谷の様子を理解する。

資料1:時期の異なる越谷駅前の写真

時期の違う3枚の写真と学校の周りの土地の使われ方を見て、気付いたことや疑問に思ったことなどを話し合いましょう。

資料2:学校近くの土地の使われ方

- 高い建物が増えてきた。

- 自動車が増えている。

- にぎやかになってきた。

- 田んぼが減り、住宅地やお店が増えている。

- 道路や鉄道も変わったのかな?

- 道具や服装も変わったのかな?

- いつごろ変わったのかな?

- どんなふうに変わったのかな?

- ほかに変わったことはないのかな?

- 越谷市全体ではどう変わったのかな?

「越谷駅前(街の中心)」と「自分の学校のまわり(自分が住む地域)」の様子の変化から、たくさん気付いたことや疑問に思ったことを話し合うことができましたね。それでは、越谷市全体は、どのように変化してきたのでしょうか。

学習問題

わたしたちの越谷市は、いつごろ、どのように変わってきたのだろう。

追究する(5・6 / 16時間)

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2020年2月号より