小学生の家庭学習アイデア!学びが定着する指導法

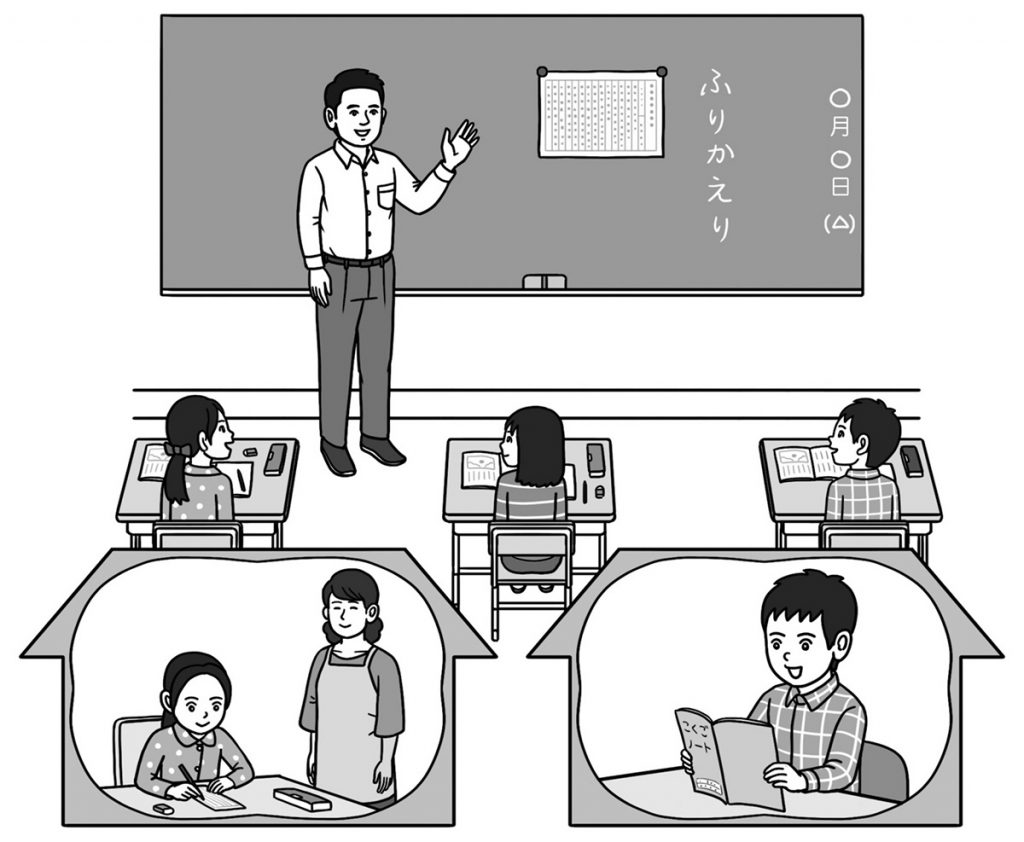

コロナの影響で授業時間が不足しがちになる中、「家庭学習」をもっと活用したいと考えている先生方も多いことでしょう。子供の学習意欲を高め、授業で学んだことを定着させる「家庭学習」のアイディアを紹介します。

関西学院初等部教諭・森川正樹

もりかわ・まさき●兵庫教育大学大学院言語系教育分野(国語)修了。教師塾「あまから」、読書会「月の道」を主宰。国語科の実践に力を注ぐ。令和2年版学校図書国語教科書編集委員。著者に『小学生の究極の自学ノート図鑑』(小学館)など

目次

1 家庭学習(宿題)のスタンス

最初に本特集と相反することを書くようですが、学年に関係なく、基本的に学校が「宿題」として出す「家庭学習」は「おまけ」です。つまり、「宿題をやってきた、やってきていないで学びの内容に差がつくようなものは出さない」というのが基本的なスタンスです(家で保護者が子供と行う意味での家庭学習は別)。

本記事の読者は教師ですから、本特集は「宿題」と同義として受け止めて執筆します。

学びは「学校」で、「授業」で一旦完結。宿題として出す家庭学習は、「やってこないかもしれない」ことを前提に課します。

例えば、「音読」。よく家庭学習として「音読(本読み)」を課し、「音読カード」を持たせることがありますね。そして、項目にほぼ必ず入っている「保護者のチェック欄」。しかし、これが問題です。「保護者にきちんとチェックしてもらえない子」が必ずクラスの中には何割かいるのです。チェックが入っていない子に「なぜ今日もチェックしてきてもらっていないの!」などと指摘しようものなら最悪です。これは、「チェックしてもらえる、してもらって当然」という教師側のエゴです。

私は、保護者の方が夜遅くや明け方に帰ってくるため、とても音読を聞いてもらえるような状態ではない子を何人も担任してきました。その子に、「なんでチェックしてもらってこなかったの」とは言えません。そんなことを言えば、その子は自分が親のふりをしてチェックしてくるようになります。それに対してさらに、「これ、自分でチェックしたよね」とやってしまったら……。この流れは「家庭学習」ではありません。「音読」は授業で指導するものです。

そのうえで、「やってこられないことを前提」に課すなら、家庭学習として出してもよいと思います。それから、一年生は比較的保護者にチェックしてもらいやすいので、全員がチェックしてもらえるなら「保護者のチェック欄ありの音読カード」も有効かもしれません。それ以上の学年では、「セルフチェック」させるのが無難です。自分で読んだら、チェック欄や教科書の題名のところに印を付けるなどの工夫をします。