【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯16 「障害の社会モデル」の視点に基づく通級指導

通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。

執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則

目次

はじめに

北海道オホーツク地方の小学校で、通級指導教室を担当している高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合う中で感じたことや考えたことを綴っています。ここに記す事例は、これまでに出会った子どもたちのエピソードを組み合わせてつくった架空のお話ですが、実際に過ごした時間の空気感を込めています。

近年、困難の原因を子ども個人の特性ではなく、社会の仕組みや環境に求める「社会モデル」の視点が教育現場にも広がりつつあります。中央教育審議会が、2025年9月に公表した「次期学習指導要領に向けた論点整理」でも、障害の「社会モデル」の考え方を踏まえた合理的配慮の提供が論点の一つになっています。

今回は、「通級指導を社会モデルから読み解く」というテーマで考えてみます。

1.“それは障害のせいなの?”と問い直す

車いすの人の移動のしづらさを、本人の努力不足とは言いません。建物や動線に段差があるから困難が生じる。これは社会モデルの典型例です。

しかし、学習指導要領には「障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する」と記されています。ここで前提とされている「障害による」という言葉が、子どもの困りを“個人の問題”として扱う思考を強めてしまう面があります。

学習や生活で生じる困難を個人の性質に求めるのではなく、社会の側にある障壁によって生み出されると考える視点を「社会モデル」と言います。段差をなくして移動しやすい環境を整える発想は、まさにその考え方に通じています。

試しに「障害」を「能力」に置き換えてみると、「能力による困難を改善せよ」という言い方がいかに不自然かがよくわかります。困難の多くは、環境との相性や設定された課題のあり方によって生じるものです。

社会モデルが広がりつつある今、教育の場でも「子どもに問題がある」という前提をいったん脇に置き、環境側に何ができるかを問い直す視点が必要だと感じています。

2.通級指導の視点から社会モデルを整理する

私の仕事である通級指導を通して、社会モデルの考え方を掘り下げてみます。

学級担任から通級指導に寄せられる要望には、「読み書きを改善してほしい」「落ち着いて聞けるようにしてほしい」といった“個人の能力の向上”が期待されるケースが少なくありません。

しかし私は、子ども自身が望まない限り、そのような直接的な補充指導には踏み込みません。環境や学習条件が整うことで、子どもが本来の力を出せる場面が多いからです。

例えば、

〇文字の拡大で読みやすくなる

〇問題数の調整で計算ミスが減る

〇作業を伴う課題なら集中できる

こうした変化を丁寧に記録し、子ども・保護者・教職員と共有していきます。通級指導は、子どもを変える場ではなく、子どもが力を発揮できる条件を探す場なのだと実感します。

すると次第に、“当たり前の前提”が揺らぎ始めます。授業で使うテキストは全員が同じである必要はないことに気づきます。問題数をそろえる必然性もありません。発言はしないけれど学習課題に集中して向き合う子がいることに気づきます。「学習上又は生活上の困難」を、子どもの障害のせいにする理由が、そもそもないのだとわかってきます。

3.社会モデルの考え方を実践に落とし込む―CさんとDさんのケース

通級指導教室に通うCさんとDさんの事例を紹介します。社会モデルの考え方を基にアセスメントをしたケースだとご理解ください。

〈漢字が書けないCさんのケース〉

小学3年生のCさんは、漢字が大嫌いで、習得に苦戦していました。パズルが好きで、手先が器用で、字を書くことに抵抗感がないCさんが、漢字を書けないのが不思議でした。形を捉えることや書字に困りはないと思われたからです。漢字嫌いのCさんを、周囲は、「練習を怠っている子」と見ている節がありました。困りの背景をCさん個人の要因にしていたのです。

そこで、Cさんに漢字ドリルを持参してもらい、漢字練習の様子を観察することにしました。

ドリルには、空白のページが目立ちました。几帳面な性格のCさんは、漢字をきれいに書くことにこだわって、ドリルの余白を埋めるのにとても時間がかかることが明らかになりました。

そして、時間をかけて練習すれば漢字を習得できることもわかりました。Cさんが漢字を書けない背景には、練習時間の不足がありました。

私は、Cさんの授業での様子を観察しました。Cさんは、漢字ドリルを練習する際、既に習得している漢字まで丁寧に練習して、時間切れになっていました。そうした状況で、漢字テストで結果が出ないことが、Cさんの漢字嫌いの要因になっていると見立てました。

私はCさんに次のようなアドバイスをしました。

①丁寧に字を書くのは素晴らしいことです。

②でも、漢字ドリルの目的は、まだ書けない漢字を書けるようになることです。

③書けない漢字に絞って練習してみましょう。

「満点取れたよ!」

後日、返却された答案を持参して嬉しそうに報告するCさんの姿がありました。

その後も、練習時間の不足を補う手立てを提案することで、Cさんの漢字に対する苦手意識は軽減していきました。Cさんの漢字の困りの障壁は、練習時間が足りないという学習環境の問題でした。その障壁を練習方法の工夫で取り除いたのです。

困難の原因を本人に求めていた周囲の見立てが、学習環境を調整することで大きく変わった例です。

〈進学のために成績を上げたいDさんのケース〉

中学生のDさんは、夢中になっているスポーツを究めるため、強豪校への推薦入学を目指していました。そのためには、苦手教科である英語と理科の成績を底上げする必要がありました。

検査の結果Dさんは、理解力が高い反面、記憶力が弱いことが明らかになりました。真面目にスポーツに打ち込んで好成績を収めているDさんには、いざという時の集中力があると私は見立てていました。しかし、週に一度の通級指導で、Dさんの成績を底上げするための補充指導は、現実的ではないとも感じていました。そこで、Dさんの成績を上げるために活用できるリソースを一緒に見つけることにしました。 定期テストが終わった頃のことです。

「英語と理科が、予想以上の点数だったんですよ♪」

Dさんは、嬉しそうに報告してくれました。

「やったね♪ どうして今回は点数が上がったんだろう?」

「えっ?」

「今までと何が違ったんだろう?」

「そう言えば……。」

Dさんは、振り返りました。

①テスト勉強で英語と理科に割く時間が長かったこと。

②放課後に友達と自習ができる公共施設へ行って勉強したこと。

③その施設の若いスタッフは小学生の頃からの知り合いで、分からないところを気軽に質問できたこと。

Dさんは、思い出しながら語ってくれました。

「つまり、①苦手教科の勉強時間を増やせば確実に点数が上がる。②家で一人で勉強するより、友だちと自習スペースで取り組んだ方が集中できる。③自習スペースには“無料の家庭教師”がいるようなもの。そういうことだよね。」

私は、Dさんの語りから成功要因を整理して説明しました。

「キミは、部活の試合で負けた時には敗因を考えるよね。あんなミスがあったとか、この判断が間違っていたとか。」

「はい、チームでミーティングを開きます。」

「ところが、勝った時には『やったぜ!』と盛り上がって、敗因と同じ熱量で勝因を考えることって、あまりしないんじゃないかな?」

「あぁ、そうかもしれません。」

「上手くいった時こそ、勝因を考えることが大事なんだよ。」

「なるほど。」

「そして、上手くいっている間は、そのやり方を続けることが大切なんだ。」

「わかりました! 自習スペースで勉強するのを続けます!」

成績向上のための手立てが明らかになったDさんは、笑顔でそう言いました。

家庭で勉強しようとすると、ネットやゲームなどの誘惑という障壁があります。そこで、公共施設で自習をすることで、誘惑という障壁を取り除くことができます。仲間と一緒に自習に取り組むことで、学習意欲が維持できます。困った時には、施設職員というサポーターが付いています。

Dさんは、学習環境を整えることで、成績向上を成し遂げたのです。

成績向上の鍵は、Dさん自身ではなく、学習環境の最適化にありました。

4.終わりに―――「個人モデル」から「社会モデル」の教育へ

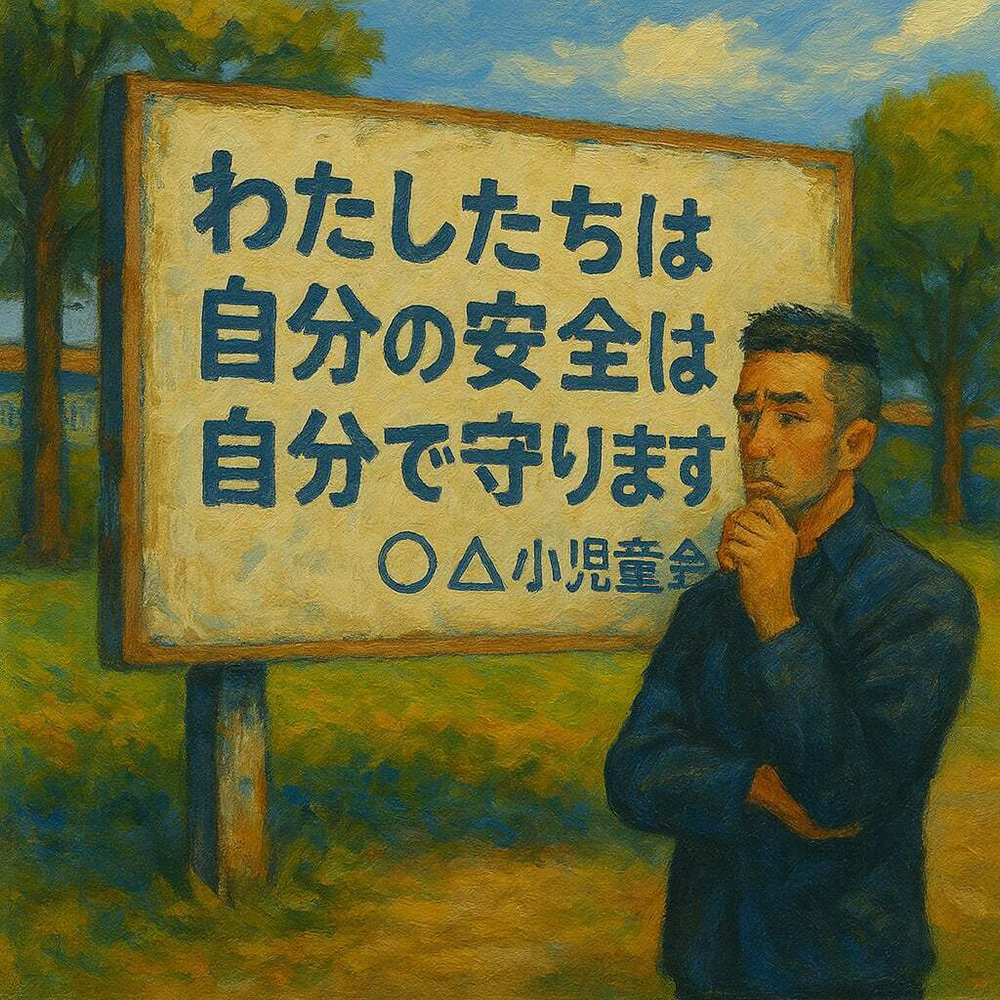

ある小学校の校庭には、朽ちかけた古い看板が立っています。交通安全啓発のために、当時の児童会の名義で標語が記されています。

「わたしたちは 自分の安全は自分で守ります」

昭和の終わりから平成の初めまで当たり前とされていたこのような標語(指導言)は、今や看板同様に色あせて見えます。交通事故の防止を自己責任として子どもに押し付けているようにも受け取られかねません。当時は、交通事故を子ども個人の危険察知能力の向上によって予防しようとしていたのでしょう。それは、困難や不利益を個人の能力の問題にする「個人モデル」の考え方に通じます。

しかし今は、衝突防止装置や視認しやすい標識を開発し、交通環境を整えることで交通事故を防ごうという考え方が広まっています。交通事故を「社会モデル」の観点から防いでいこうという流れです。

子どもの学習や生活上の困りを、「その子自身の問題」とは切り離して見てみませんか?

その子に問題があるのではなく、その子が力を発揮できる条件が整っていないだけかもしれません。

「社会モデル」から子どもを理解することは、決して難しいことではありません。自身の見方を少し変えるだけでできることなのです。

※参考文献・資料

〇『教育課程部会特別部会 素案』 中央教育審議会 2025年9月5日 公開

〇『特集 生徒指導に「社会モデル」の視点をあてはめてみる』 月刊生徒指導 学事出版 2025年12月号

高田保則先生プロフィール

たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。