小5国語科「弱いロボット」だからできること 板書例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小5国語科「弱いロボット」だからできること(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/神奈川県相模原市立内郷小学校・堀 真之

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「ロボット」に関する立場の異なる二つの主張を読み比べることを通して、必要な情報を的確に読み取る力、内容を深く理解したうえで自分の考えをもつ力を育成します。

また、文章から読み取ったことと自分の経験を結び付け、考えを子供同士で共有し合うことで、ロボットと未来について多角的に捉える視点を身に付けていきます。

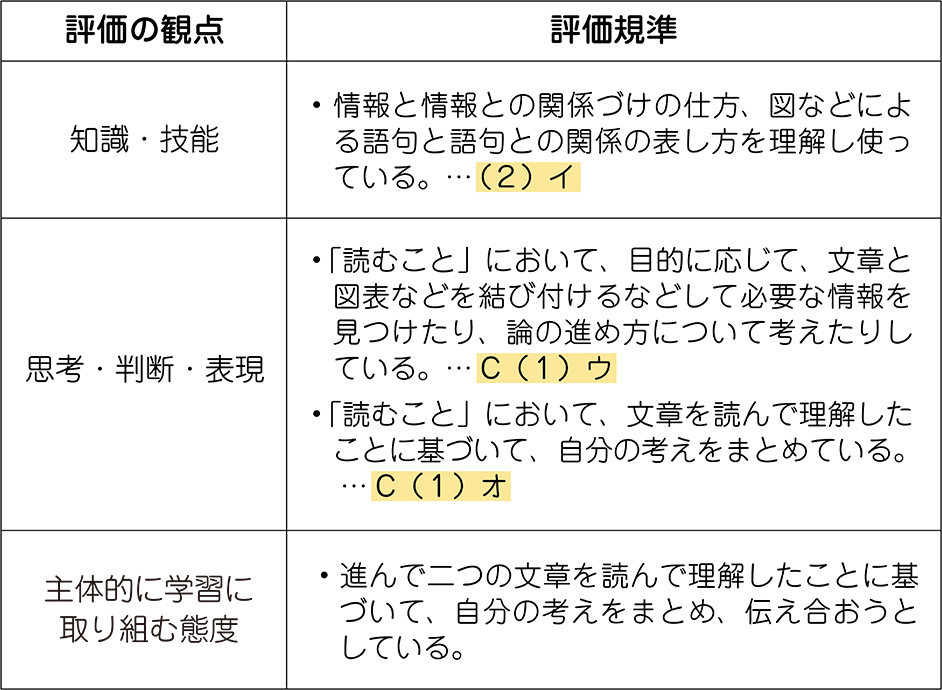

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元は、「ロボットとの未来」をテーマに、主体的・対話的で深い学びを通して多角的な視点から考察を深めることを目的とします。

言語活動としては、立場の異なる二つの主張を比較しながら読み、自身の経験と結び付けることで考えを形成し、友達と対話したり、それを文章にまとめたりする活動を位置付けます。

教材として用いる資料「ロボット開発は進む」がテクノロジーの進歩がもたらす豊かな未来を肯定的に描く一方、主教材「『弱いロボット』だからできること」は、人間とテクノロジーのよりよい共存関係を問いかける示唆に富んだ主張をしています。

これら二つの対照的な文章を読み進めるとき、子供たちはそれぞれの主張に共感したり、疑問を抱いたり、異なる意見を見つけたりするでしょう。

本単元の第三次では、そうした気付きや、二つの主張の比較を起点に、第一次で立てた問い「ロボットの進化は、わたしたちにとってよりよい未来につながるのか」について、改めて自分の考えを深く掘り下げます。

この問いは、単元のテーマである「ロボットとの未来」を具体的な評価軸で掘り下げ、子供たちの思考の軸を明確にするためのものです。これにより、子供たちは単に感想をもつだけではなく、二つの資料を比較検討しながら自分の考えを筋道立てて形成し、友達と対話することでより深く考えることが可能になります。

例えば、肯定的な立場であれば、自分の経験や資料から未来を具体的に想像するでしょう。

一方、否定的な立場であれば、「テクノロジーの進歩は止められない」という前提に立ち、人間がどのようにテクノロジーと向き合うべきかを考えるでしょう。

二つの主張を踏まえ、自分の考えを深めた後に、友達と意見を共有する時間を設定します。その共有の後に改めて自分の考えを再構築しまとめます。

これらの言語活動を通して、子供たちは各自の考えをより深く、根拠に基づきながらまとめ上げる力を身に付けることができるでしょう。

4. 指導のアイデア

主体的・対話的で深い学びを実現するためには、以下の三つのステップを大切にしたいと考えました。

①興味・関心を抱き、情報を読み取る: 学習材や友達の考えから自分に必要な情報を見つける。

②深く考える: 得た情報を自身の経験と結び付けたり、新たな視点を創造したりする。

③表現・共有する: 考えたことを言葉や文章で表現し、友達と伝え合う。

本単元では、子供たちがロボットやテクノロジーをめぐる未来について、二つの異なる主張をもとに自分ごととして考えを深められるように、こうした三つの学びのステップを重視しています。

単元の導入である第一次では、子供たちが「世の中にどんなロボットがあるのだろう?」という問いから、学習への興味を深める時間を設けます。

身近なロボットを調べ、Padletなどの共有ツールに書き込んで友達と共有することで、一人では気付けなかった多くのロボットの存在に出会うことができるでしょう。このリアルタイム共有により、調べ学習に不慣れな子も友達の記述を参考にし、学びを進めることができます。

こうした導入を踏まえた上で、「ロボットの進化は、わたしたちにとってよりよい未来につながるのか」という、単元全体を貫く大きな問いを子供とともに設定します。

この問いに対する最初にもつ考えを、Mentimeterなどのアンケートツールで1時間目の終わりに集約し提示することで、クラス全体の意見を可視化できます。アンケートの答えの例としては「よりよくなっていく。」「よりよくなっていくとはいえない。」「どちらともいえない。」などが考えられます。このアンケートデータを残しておき、5時間目の議論の終わりに再度行うアンケートと比較することで、子供たちの考えがどのように変容したかを確かめる貴重な材料となります。

第二次では、二つの対照的な文章を読み進めます。それぞれの筆者が描く未来の姿に触れることで、子供たちは自分の考えをより鮮明にしていきます。

「テクノロジーの進歩がもたらす豊かな未来」を肯定的に書く筆者と、「人間とテクノロジーのよりよい共存関係」を問いかける筆者、それぞれの異なる視点に触れるとき、子供たちは「自分の考えはどちらに近いか」「なぜそう考えるのか」と問い直し、新たな考えを創造していくことが期待できます。

第三次の議論の段階では、子供たちが自分の考えの根拠を整理し共有する際に、FigJamのような思考整理ツールが役立ちます。キーワードや短文で付箋を書き出し、自由にメモを配置したり、友達と同じ意見や異なる意見を視覚的に確認したりすることで、議論の土台をしっかりと固めることができます。

特に、友達とボード全体を共有しておくことで、相手の意見に質問したいことや深めたいことをあらかじめ決めておくことができます。教師も子供たちがどのようなことを考えているのかを把握できるとともに、データに残るのでいつでも確認することができます。

また、理由づくりに自信がない子供も友達のアイデアを参考にできます。こうした事前準備があれば、話合いの場では、根拠を読み上げるのではなく、自分で作成した付箋をもとに、友達の意見に賛同したり、質問したりするといった活発な対話が自然と生まれてくるでしょう。

「ロボット」という身近なテーマを用いながらも、この授業提案が重視するのは、立場の異なる二つの主張を読み比較検討し、本文や経験をもとにしながら友達と議論することで自分の考えを再構築するプロセスです。多様な考えに触れ、自分の意見を筋道立てて身に付けることが、この単元の最大のねらいです。

5. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: テーマに対して立場の異なる考えを読んだうえで、自分の考えを表そう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 身の回りや知っているロボットについて想起し、現代社会にあるロボットについて調べて共有する。そのうえで、「人間たちとロボットとの未来は、よりよくなっていくのか」について予想したり話し合ったりする。

〈 端末活用(1)〉Padlet 〈 端末活用(2)〉Mentimeter

・第二次(2時、3時)

②「ロボット開発は進む」を読み、筆者の主張や根拠に着目しながら筆者が一番伝えたいことを捉える。

③「弱いロボット」だからできること を読み、筆者の主張や根拠に着目しながら筆者が一番伝えたいことを捉える。

・第三次(4時、5時、6時)

④ 二人の筆者の主張や自分の経験などを根拠にしながら、改めて「人間とロボットの未来は、よりよくなっていくのか」について自分の考えをもつ。

〈 端末活用(3)〉FigJam

⑤ 自分の考えを友達と共有したり、友達の考えに対し質問したりすることで、自分の考えを広げたり深めたりする。

〈 端末活用(2)〉Mentimeter 〈 端末活用(3)〉FigJam

⑥ 話合いを通して深めた考えをもとに、「人間とロボットの未来は、よりよくなっていくのか」について改めて自分の考えを文章にまとめる。

〈 端末活用(4)〉共有ドキュメント

板書例、端末活用例と全時間の指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!