植物の遺伝子を運ぶ船・タネの旅を体験してみよう

秋は木の実・草の実が色づく季節。野山の木々の先々や路傍の草を見れば、色彩豊かな実のオンパレードです。実の中にはタネがあり、このタネが地に落ちるとやがて発芽し、次代へと命を繋いでいきます。これはあくまで一例ですが、タネをいかにうまく散布し、発芽成長させるか…ということは、植物の生存戦略で最も大切なことです。そのため、植物たちは様々に工夫をこらした方法でタネを散布するんですよ。その面白さをご紹介しながら、空を舞うタネの模型を作って、子どもたちと体験する実践例もご紹介します。

【連載】モンタ先生の自然はともだち #28

執筆/森田弘文

目次

遺伝子を運ぶ船として

植物の繁殖をになうのはタネです。硬い殻の中には、体の設計図である遺伝情報が組み込まれ、さらに発芽して周辺の環境から栄養を得るまでに必要な貯蔵栄養も入っています。

このタネというパッケージは、遺伝子を保存するカプセルとして素晴らしい性能を持っています。何年間発芽できるかの研究成果によると、適切な温度と湿度のもとであれば10年は余裕で持ちますし、40年、50年も当たり前です。キュウリに至っては100年以上、発芽能力を維持するそうなのです。

この優秀なカプセルを少しでも広く、少しでも遠くに運んで芽を出させることができれば、植物の生存戦略は大成功です。

しかし、植物は根を張って育つので、自分で動いて種を散布することはできません。そこで、手を変え品を変え、それぞれの種が思い思い(?)の作戦でタネを広める工夫をしています。

種子散布のいろいろ

①風散布

翼やパラシュートのような構造物をつけて、風に乗って飛んでいき、散布されます。風の向くまま気の向くまま…と大変ロマンチックではありますが、軽くならないとよく飛ばないため、タネに含まれる養分はとても少ないです。

②水散布

軽く水に浮くような形のタネで、海や川の水流に乗って遠くに運ばれる方法です。長時間水に浸かっても平気なほど硬く頑丈で、中に浮力を確保するための構造をもっています。

③付着散布

いわゆる「ひっつき虫」ですね。動物の毛などにからみつくトゲやフックを持っており、それで動物の体に付着して、遠くまで運んでもらいます。ベルクロテープ(マジックテープ)は、この種子の構造から発想を得て作られた発明だそうですよ。

④被食散布

美味しそうな果実の中にタネを入れ、動物に食べてもらい、移動先で排出されるフンの中にまぎれて散布されます。実が色とりどりなのは、動物…特に嗅覚が弱い鳥の目を引くための戦略です。また、強い紫外線から実を守るための工夫でもあります。よい匂いを放つのも、動物の気を引くためです。

⑤重力散布

丸くコロコロと転がりやすい形をしており、枝から落ちた後に地面を転がって、少しでも遠くに行こう…というものです。この種のタネはタンニンを多く含み、渋くて食べられないものが多いのですが、それは殻を割って動物たちが食べないように、という生存戦略です。

⑥自爆散布

実の内部に水分などで圧力を蓄えたり、乾燥による収縮などの物理的変化で力を得て、勢いよくタネを飛ばす方法です。フウセンカズラやスミレ、カタバミなどは、比較的目にしやすい自爆散布の植物です。

⑦アリ散布

被食散布の一種ですが、アリに特化した方法です。アリが好んで食べる栄養分をタネにつけることで、アリたちはタネを自分の巣に持ち帰り、栄養分を食べた後のタネを巣のそばに捨てます。これが芽を出して繁殖します。

タネを観察してみよう! タネの模型を作って遊ぼう!

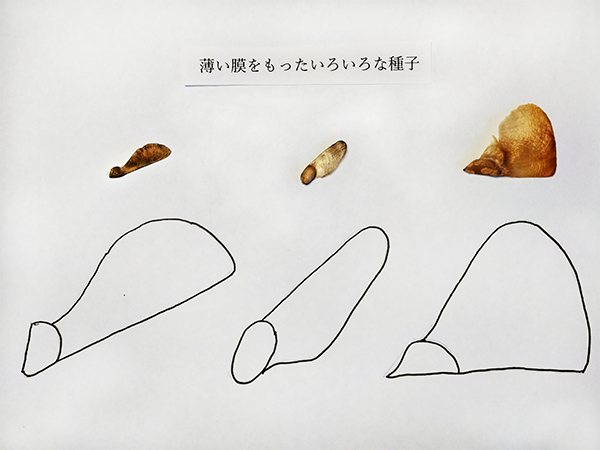

上記のカエデ、マツ、ヒマラヤスギの種子をよく観察してみましょう。全てが薄い膜のようなものを持っているのが分かりますね。この薄い膜が翼の役目を果たし、風を受けて飛ぶ構造になっているのです。このしくみを模型化して、子どもたちとの学びの時間を作ってみましょう。

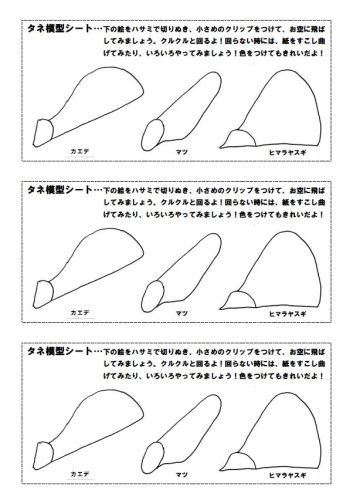

『タネ模型シート』

薄い翼を持った種子の実物を見ると共に、『タネ模型シート』(下のボタンを押すとダウンロードページに遷移します)をハサミで切り取り、タネの代わりにおもりとして、クリップを付けてタネの飛ばしてみましょう。

ここに記したものは、一般的な形を示しただけのものです。紙質を変えたり、クリップの大きさを変えたり、いろいろな大きさで試したりすると、より楽しくなることでしょう。

さらに色鉛筆やマジックなどで、好きな色をぬり、クルクルと鮮やかに回る姿を楽しんでも、面白い発見があるかもしれません。

最後に実際に行った授業指導略案と、子どもたちの感想も紹介したいと思います。

写真/森田弘文

森田弘文(もりたひろふみ)

ナチュラリスト。元東京都公立小学校校長。公立小学校での教職歴は38年。東京都教育研究員・教員研究生を経て、兵庫教育大学大学院自然系理科専攻で修士学位取得。教員時代の約20数年間に執筆した「モンタ博士の自然だよりシリーズ」の総数は約2000編以上に至る。2024年3月まで日本女子大学非常勤講師。その他、東京都小学校理科教育研究会夏季研修会(植物)、八王子市生涯学習センター主催「市民自由講座」、よみうりカルチャーセンター「親子でわくわく理科実験・観察(植物編・昆虫編)」、日野市社会教育センター「モンタ博士のわくわくドキドキ しぜん探検LABO」、あきる野市公民館主催「親子自然観察会」、区市理科教育研修会、理科・総合学習の校内研究会等の講師を担当。著書として、新八王子市史自然編(植物調査執筆等担当)、理科教育関係の指導書数冊。趣味は山登り・里山歩き・街歩き、植物の種子採集(現在約500種)、貝殻採集、星空観察、植物学名ラテン語学習、読書、マラソン、ズンバ、家庭菜園等。公式ホームページはこちら。