小4国語科「和と洋新聞」を作ろう 全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小4国語科「和と洋新聞」を作ろう(東京書籍)の全時間の板書例、発問例、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/熊本大学大学院教育学研究科准教授・北川雅浩

執筆/熊本大学教育学部附属小学校・廣田健生

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「書くこと」の指導事項として、「相手や目的を意識して、経験したことや想像したことなどから書くことを選び、集めた材料を比較したり分類したりして、伝えたいことを明確にすること」を重点的に目指します。

新聞にまとめるにあたって、新聞の特徴を知るだけでなく、観点に従って集めた情報を分かりやすく整理したり、記事の割り付けを考えたりする力を育んでいきます。

また、伝えたい相手や目的を明確にして新聞を作成していくことで、相手や目的に合わせて伝えたいことを選ぶ力の育成も目指します。

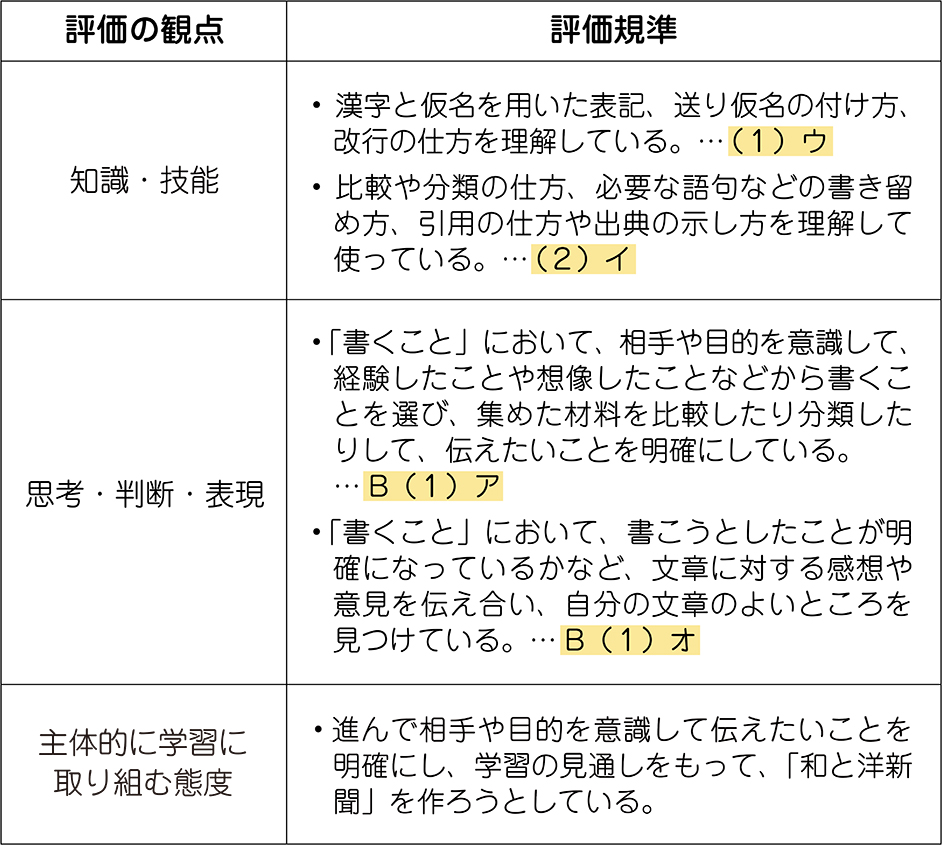

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、前単元の説明文「くらしの中の和と洋」及びじょうほうのとびら「観点を立ててくらべる」の学習を生かし、3~4人のグループで協働的に「和と洋新聞を作る」という言語活動に取り組みます。

これは、「書くこと」の「調べたことをまとめて報告するなど、事実やそれを基に考えたことを書く活動」に当たります。

本単元の言語活動である新聞には、複数の記事を組み合わせて一面が構成されていたり、各記事に見出しやリード文が書かれていたり、図表を用いて分かりやすく事実をまとめていたりするという特徴があります。新聞を日常的に読んだことがない子供たちも多いと考えられるため、実際の新聞を読み合うなどして、新聞の特徴にも気付かせていきましょう。

以下、新聞の特徴について子供たちに身に付けてほしい力と関連させて説明していきます。

(1)複数の記事を組み合わせて一面が構成されていること

新聞の一面にはいくつかの記事が割り付けられています。

新聞を編集する過程で、子供たちはどの記事を新聞のどこに割り付けるか、どのくらいの文量にするかを考えていきます。相手や目的に合わせて意図をもって記事の割り付けを考えていくことが重要です。

(2)各記事に見出しが書かれていること

新聞には、各記事に見出しが書かれています。見出しは、記事の概要を端的に述べている場合が多く、短い文章で記事の内容に読者を惹き付ける効果があります。

そのため、見出しを書く際には、集めた情報の中から重要な語句や文を見つけ出す力や書きたいことを短くまとめる力等を発揮しながら、内容の中心を明確にして書いていくことが重要です。

(3)図表を用いて分かりやすく事実をまとめていること

新聞の中には、図表やグラフを使いながら情報を分かりやすくまとめているものが多くあります。図表を活用することで、読者の理解の助けにもなります。

子供たちが集めてきた情報を、目的に応じた観点を意識して比較したり関連付けたりしながら整理する力を育んでいきましょう。

また、記事を書く際には、5W1H(いつ・どこで・だれが・なぜ・なにを・どのように)に気を付けて、情報を正確に伝えることも大切です。

4. 指導のアイデア

(1)「和と洋について調べて紹介したい!」という思いをもつために

子供たちが新聞づくりに主体的に取り組むためにも、「和と洋のよさを紹介したい。」という思いを持つことが大切です。「新聞を書きましょう。」と教師から一方的に指示するのではなく、子供たちと一緒に和と洋のよさを見つけるなどしながら、子供たちの思いを高めていきましょう。

そのために、前単元である「くらしの中の和と洋」との関連を図ります。筆者は、最終段落に「ここでは、日本の『住』について取り上げましたが、『衣』や『食』についても、くらしの中で『和』と『洋』それぞれのよさがどのように生かされているか、考えることができるでしょう。」と述べています。

この文に着目し、衣や食のくらしの中の和と洋を出し合い、それぞれのよさを話し合っていきます。

その過程で、「和と洋のよさを他の人にも伝えたい。」という思いを引き出し、他の人に伝えるための方法として新聞を提案していきます。

(2)新聞を共に更新していくために

グループごとに新聞を作り始めると、自分たちの新聞に集中するがゆえに他のグループとの交流が起こらなくなることがあります。しかし、自分たちの新聞だけを見ていても、その新聞のよさや課題点は見えてきません。他のグループの新聞を参考にすることで、自分たちの新聞もよりよく変わっていくことでしょう。

そこで、共同編集ができるアプリ等を活用することで、いつでも他のグループの新聞を参考にできる環境を整えていきます。それぞれの新聞をいつでも見ることができたり、編集の過程をリアルタイムで共有したりすることでグループ同士の関わり合いを生み出していきます。

(3)材料を比較したり分類したりして、伝えたいことを明確にするために

子供たちの中には記事を書く際に、集めてきた情報をそのまま書いてしまう子もいると考えられます。しかし、集めてきた情報は比較したり分類したりしてまとめていくことで、より読者に伝わりやすく理解を助けるものになっていきます。そうしたよさを子供たちが実感できるようにするために、二つの手立てを講じます。

一つ目は、教科書にある新聞の例や実際の新聞を分析することです。その中で、図表に注目している子の意見を取り上げ、図表があることのよさを話し合っていきます。その際、じょうほうのとびら「観点を立ててくらべる」を活用することも考えられます。

二つ目は、材料を比較したり分類したりしている新聞とそうでない新聞を比べることです。教師が作成したエラーモデル(材料を比較したり分類していない新聞)を提示し、どうすればもっとよい新聞になるかを話し合うことで、材料を比較したり分類したりすることのよさに気付いていきます。

(4)自らの成長や身に付けた力を自覚するために

単元末には、完成した新聞をもとに単元全体の振り返りを行います。

しかし、完成した新聞だけを振り返ると見栄えのよさなどに注目してしまい、自らの成長や身に付けた力を振り返ることができない場合もあります。

完成した新聞だけでなく、新聞がどのように作り変えられていったのか、どんなことに気を付けて新聞を作り変えていったのかなど、学習過程全体を振り返るようにしていくことが大切です。

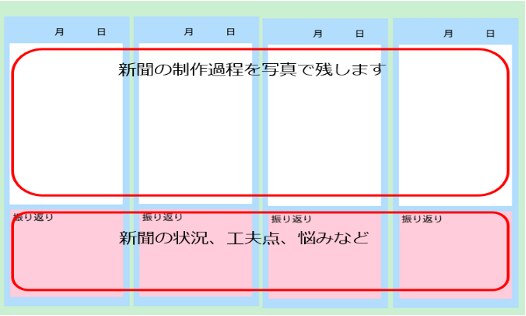

そこで、振り返りシートの工夫を行います。振り返りシート(下の例参照)には、毎時間の新聞の制作過程を写真で残していきます。また、新聞の状況や工夫したこと、新聞を作っていくうえでの悩みなどを、記述できるようにもしておきます。

完成した新聞だけでなく、この振り返りシートを単元末に活用することで、単元全体を通した学びの振り返りが可能になります。

〈振り返りシート例〉

5. 単元の展開(8時間扱い)

単元名: 和と洋新聞を作ろう~くらしの中の和と洋のよさを紹介しよう!~

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時)

① くらしの中の和と洋のよさを出し合い、新聞で紹介するという言語活動を設定する。

② 新聞を分析し、学習計画を立てる。

・第二次(3時、4時、5時、6時)

③ チームでテーマを決めて取材をし、材料を集める。

④ 集めた材料を整理する。

⑤ 整理した材料をもとに、記事の下書きをつくる。

⑥ 割り付けを決め、新聞を完成させる。

・第三次(7時、8時)

⑦ 完成した新聞を読み合って感想を共有する。

⑧ 単元の学習を振り返る。

全時間の板書例、発問例、想定される児童の発言例

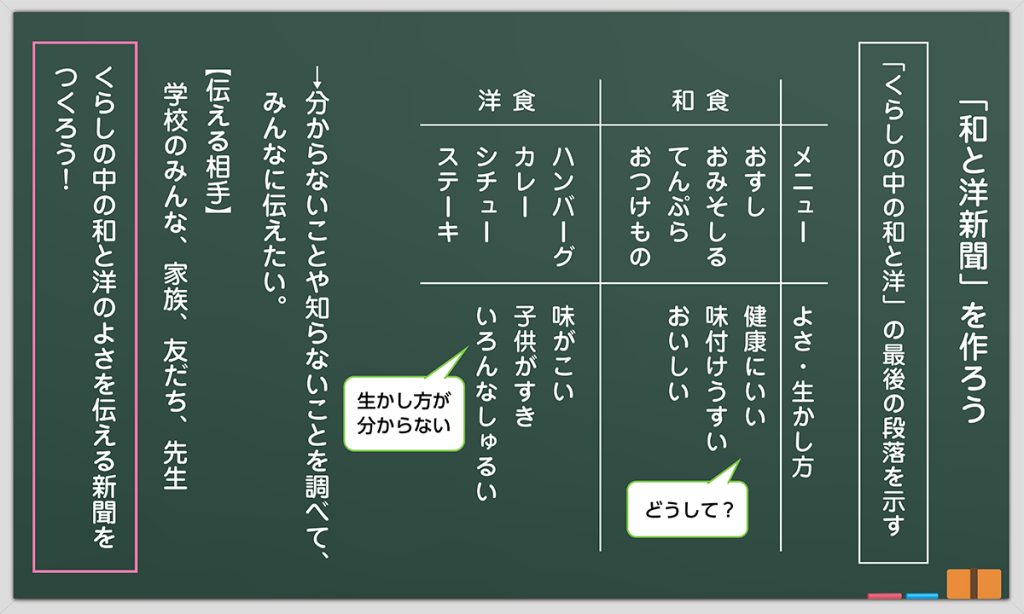

● くらしの中の和と洋のよさを出し合い、新聞で紹介するという言語活動を設定する

第1時では、子供が「くらしの中の和と洋を紹介したい。」という思いをもち、新聞で伝えるという言語活動を設定することを目指します。

しかし、教師から一方的に「和と洋のよさを見つけて、新聞で紹介しましょう。」と指示するだけでは、子供たちの「やってみたい!」という思いは高まっていきません。

まずは、子供たち自身が身の回りの和と洋を探し、そのよさや特徴などを自分なりに見つけていく中で「和と洋について調べたことや考えたことを紹介したい!」という思いを高めていけるようにしましょう。

そのために、前単元である「くらしの中の和と洋」との関連を図り、筆者の言葉から導入していきます。

前の単元の「くらしの中の和と洋」ではどんなことを勉強しましたか?

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!