職場体験でも活用OK!ベネッセ「企業コラボコンテンツ」活用のススメ【PR】

教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれたのがベネッセコーポレーションの「企業コラボコンテンツ」。先生方の声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しています。今回は野村ホールディングス株式会社提供の教材について、監修者の先生のコメントをまじえてご紹介します。

提供/ベネッセコーポレーション

【監修先生プロフィール】

安部慎也先生:青森県公立中学校教諭。独立総合教育政策研究所所長。日本金融教育支援機構教員アンバサダー。企業・団体コラボコンテンツ教材「野村ホールディングス株式会社」編の監修者。

目次

いま中学校の職場体験に求められていることとは?

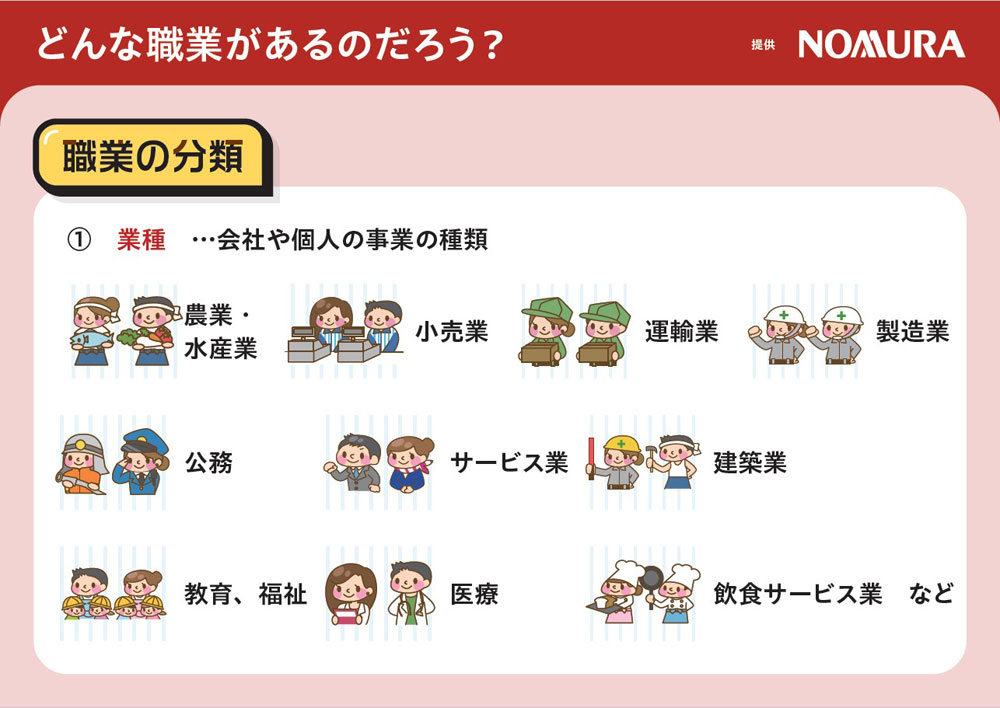

中学校における職場体験は、キャリア教育の一環として望ましい勤労観、職業観を育むための機会です。生徒が実際に仕事をしている方と接し、「働くことの意義」「社会との関わり」「お金の価値」などを学ぶことができます。

しかし、現在の職場体験は多忙な学校現場や受け入れ先の事情から、短期間で実施されることも少なくありません。本来は実際の職場での体験だけにとどまらず、その前後の学びをしっかり設計することが、より深い職場体験の価値を生みだすきっかけとなります。また、勤労・職業観のみならず、生徒が多角的視点を持つことができるよう、支援していくことが求められます。

安部先生が考える職場体験のポイント3つ

望ましい勤労観、職業観を育むためには、どのような職場体験を実施できたらベストなのでしょうか? 今回、職場体験に活用できる企業・団体コラボコンテンツ教材を監修いただいた青森県公立中学校教諭の安部先生が考える職場体験のポイント3点をご紹介します。

安部先生:“行って終わりではない”職場体験をめざすためには、体験中だけではなく事前・事後学習が非常に重要です。 それぞれのフェーズでのポイントをご紹介します。

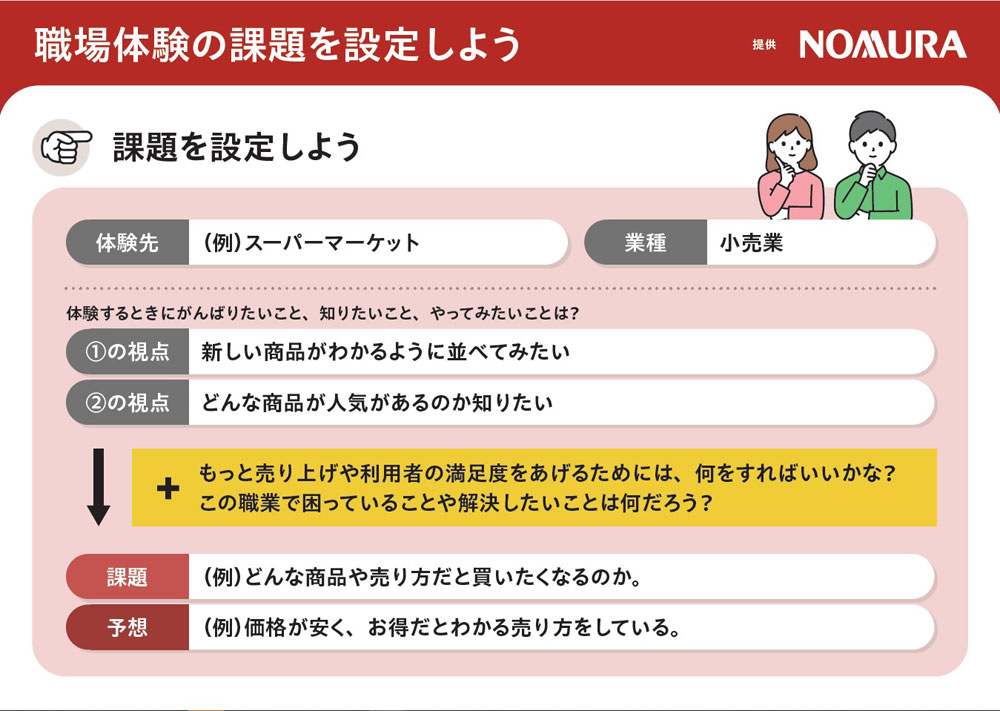

①事前学習:課題設定と職場体験に行く目的の明確化

職場体験の前に、「なぜこの職場を選ぶのか」「何を学びに行くのか」といった課題を設定することは、生徒自身の生活と社会のつながりを意識させる貴重な機会になります。それぞれ職場体験に行く場所も異なりますので、生徒それぞれで“オンリーワン”の課題や目的を事前学習のタイミングで持たせることが重要です。

例えば、スーパーでの職場体験を控えた生徒が「なぜ野菜コーナーってどのスーパーでも入口にあるのか」といった問いを事前に持つことで、販売戦略や消費者行動に関心を寄せ始めます。そのような準備が、職場体験を単なる見学や体験から“主体的な学びの場”へと変えていきます。

▶カードの一部をご紹介!職場体験の課題を設定しよう:https://bit.ly/44XA0vD

②職場体験:実際に働いてみることで社会的評価を得る機会に

職場体験中、生徒たちは「誰のために、どんな仕事をしているのか」といった視点を持ちながら、社会で働く人々と接します。商品やサービスがどのように生まれ、顧客に届けられるのか――自らが“売り手側”に立つことで、消費者としての視点とのギャップを実感できるのも、この職場体験の醍醐味です。そこで、学習指導要領でも必修の金融教育や消費者教育を、実体験を通して学ぶチャンスとなることでしょう。

また、体験先企業からのフィードバックや保護者・教員からの評価が、「自分の行動が社会に貢献できた」という自己肯定感アップにもつながります。

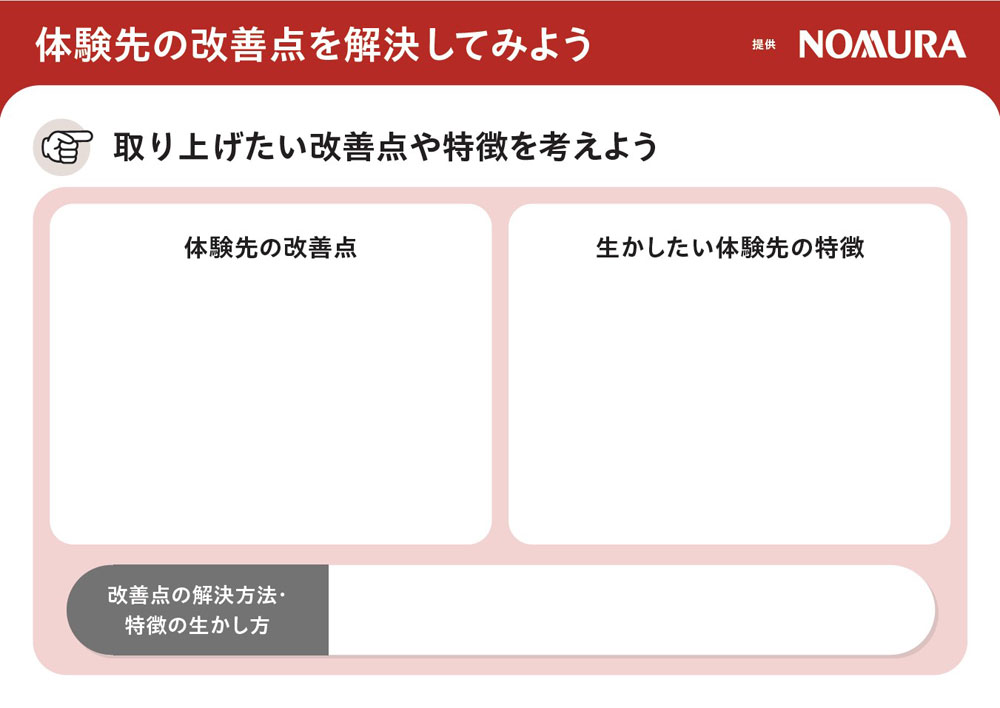

③事後学習: 協働的な学びで得られる課題に対する“納得解”

職場体験を“体験あって学びなし”という結末にしないためには、職場体験後に生徒同士がそれぞれの職場で体験した内容や学びを共有し合い、そこから多様な職種に共通する“工夫”や“役割”を見いだしていくプロセスがとても重要です。

事前学習で課題や目的を明確化しておくことで、事後学習はより深い学びにつなげられます。自分が考えていた課題に対して、職場体験を通して生徒たちが自分たちで見つけた“納得解”を事後学習で持ち寄ることで、より望ましい職業観・勤労観を育むことができます。

▶カードの一部をご紹介!職場体験の課題について考えをまとめよう:https://bit.ly/3TVsrk5

【事前学習】企業教材を活用して“行って終わりではない”職場体験を

安部先生は上記のような職場体験を実現するために、野村ホールディングス株式会社提供の「金融・消費者教育」に関する教材を事前学習で活用できると考えられました。

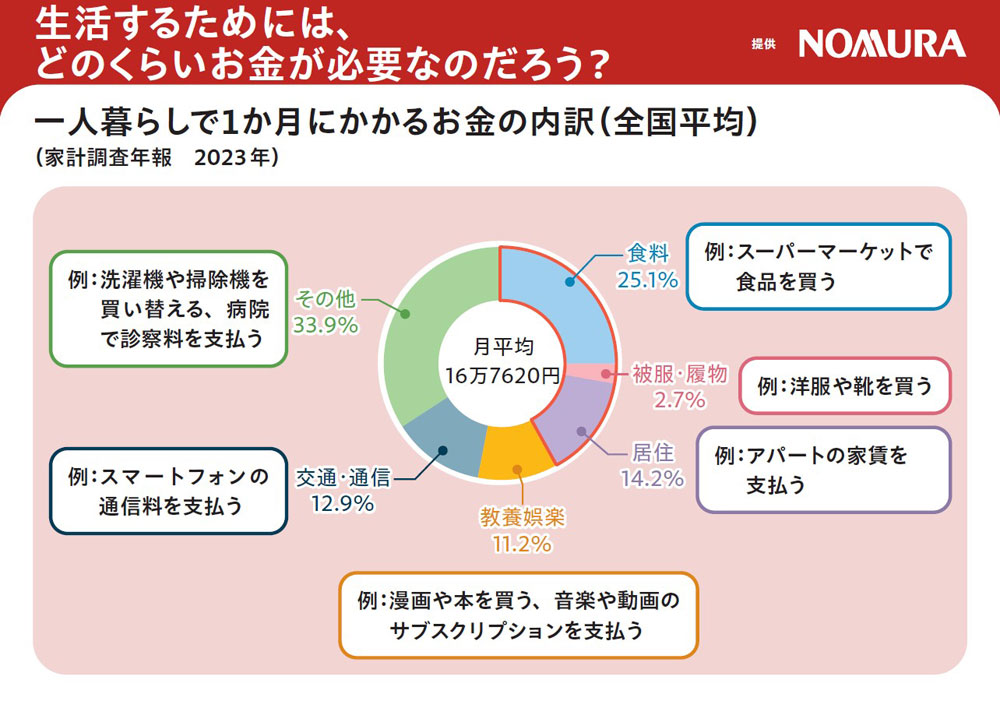

安部先生:金融・消費者教育は中学校で生徒たちが学ぶべき内容ではあるものの学校現場ではなかなか時間を割けないことが現状。そこで、生徒たちが社会に出て“売り手側”となり、体験・実感できる機会である職場体験とひもづけると学習を深められるのではないか、と感じました。職場体験はいつも買い手側である生徒たちが売り手側となり、どのように企業が利益を生み出しているのか、いかに利益を上げるために企業努力が行われているのか、について身をもって学ぶことができる貴重な機会です。

キャリア教育の一環として考えられてはいるものの、そこに「金融・消費者教育」をクロスさせて事前学習しておくことで、「職場体験○日間でどれくらいのお金を稼げるんだろう?」「野菜を冷やしておくのにどれくらいの設備投資が発生しているんだろう?」など、より実生活にひもづく課題設定ができるようになるのです。

【事後学習】協働的な学びを通して“納得解を生み出す”まとめ活動を

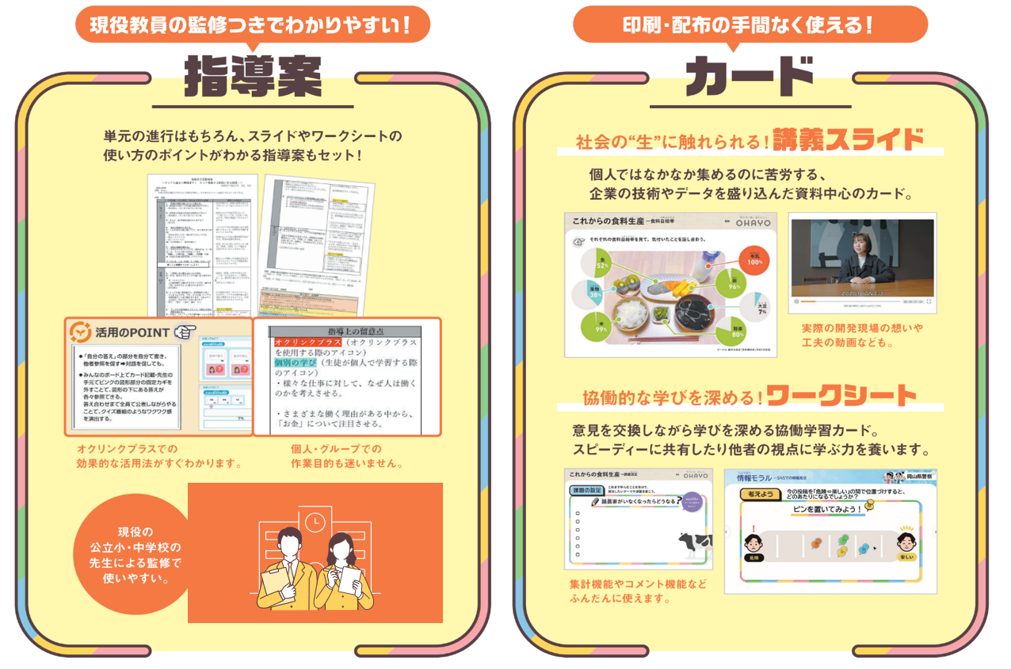

事後学習では、体験先で自分が学んできたことをシェアできる小中学校向けタブレット学習用オールインワンソフト“ミライシード”の授業支援アプリ“オクリンクプラス”を活用。体験を通じて得た気づきをカード形式で整理・共有し、他者との対話の中で“納得解”を生み出す協働的なまとめ活動が可能です。単なるスライド発表とは異なり、オクリンクプラスは生徒一人ひとりが学んできたことが入力したカードをシェアし分類できる空間もあることで、体験先は違っても企業に共通した“工夫”や“役割”を見つけやすくなります。

このように、個々の体験共有が協働的な活動により、学びの共有へと深化していきます。

▶オクリンクプラスの画面イメージ(友だち同士でカードをシェアし分類できる空間)

▶授業支援アプリ“オクリンクプラス”とは?:https://bit.ly/4lPgGbo

安部先生:自分だけの職場体験では“気づき”でとどまっていたことが、事後学習の協働的な学びを通して課題設定に対する“納得解”を見つけやすくなり、さらには「働く」ことの意味を多角的に捉えられるようになることを期待しています。将来のキャリアを考えるうえで、自身の興味や価値観に基づいた主体的な選択ができるようになることをめざして、事後学習に取り組むのがオススメです。

ベネッセの「企業・団体コラボコンテンツ」とは?

ベネッセコーポレーションの「企業・団体コラボコンテンツ」は、教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれた事業です。ミライシードに寄せられた先生方のお声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しております。

・授業案

・スライド教材

がセットになっており、先生方の指導計画に合わせて、1時間からでも自由に活用することができます。

▶企業・団体コラボコンテンツ専用サイト:https://bit.ly/4lI4V63

▶野村ホールディングス株式会社専用ページ:https://bit.ly/3UsqPhT

【野村ホールディングス株式会社より一言】

野村グループは「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」というパーパスのもと、金融リテラシーの向上が将来の選択肢を広げることにつながると考え、25年以上にわたり、金融経済教育の授業や教材等を提供しています。今回、「職場体験」というキャリア教育の機会に金融・経済の役割を学び、社会についての理解を深めてもらう機会として、ベネッセコーポレーション様と協働して本教材を作成しました。

※野村の金融経済教育の出張授業や教材についてはこちらをご覧ください。

▶ミライシードとは:https://bit.ly/3IvIwKG

「働くとは何か」「お金を得る方法・その価値とは何か」――職場体験と金融教育を掛け合わせることは、こうした根源的な問いに子どもたちが真正面から向き合う機会をつくります。そういった職場体験を実現するために、事前・事後学習の一環として野村ホールディングス株式会社提供の「金融・消費者教育」に関する教材をぜひ活用してみてください。

学習指導要領を意識し監修した本教材により、生徒たちが職場体験を通して、社会とお金のつながりを理解し、「お金」の流れという視点から自分の生涯・将来設計を考えるきっかけにつながるはずです。