支援が必要な子でも、思いや考えの表現をしやすくしよう~国語「ごんぎつね」で気持ちの変化を学ぶための、「色と形」を使った実践~

特別な教育的支援を必要とする子や、いわゆる「気になる子」は、さまざまな学習上のハードルを抱えています。授業中、学習活動に向き合い続けられるかどうかもその一つです。

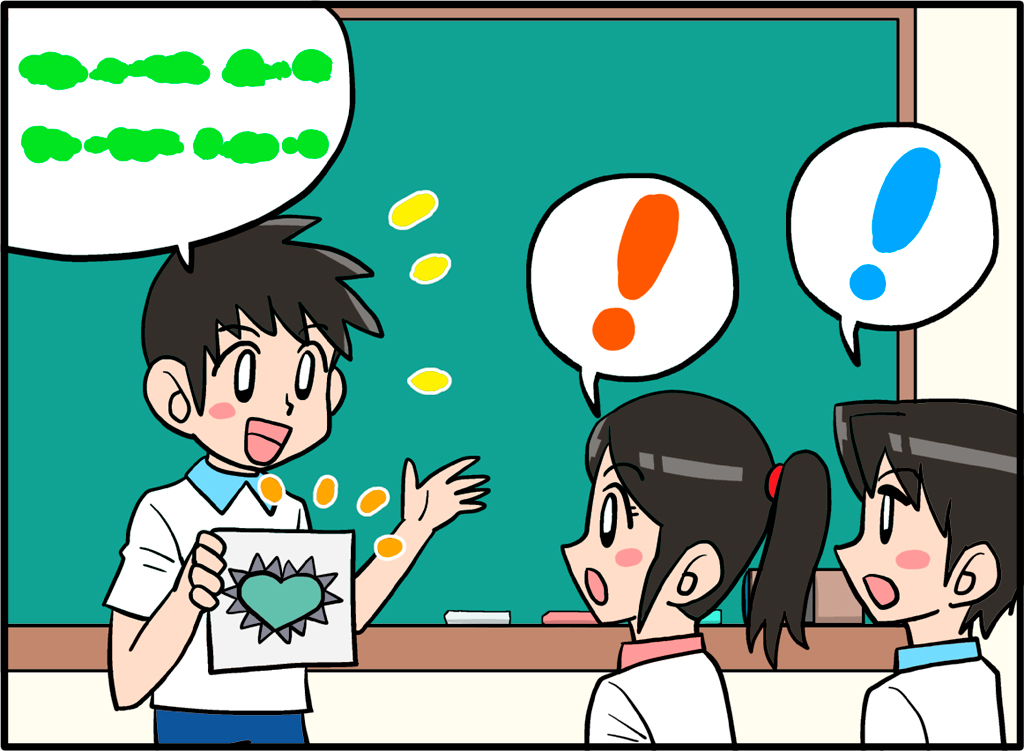

でも、「色と形」を使うと、何とびっくり!! 学級の学びの雰囲気が見事に変わります。

・活動を始めるやいなや、話し声がぴたりと止まる。

・「色と形」をやるよと言うと、「やったー!」と言う声が出る。

・他の子の描いた作品をじっくり見つめる時間が生まれる。

今回は、そのような効果が生まれる「色と形」を小学四年生の国語で用いました。教材は超有名教材「ごんぎつね」です。

★「色と形」の使い方については、

<【連載】「色と形」で子どものアタマとココロが見えてくる!! #01> を参照ください。

【連載】「色と形」で子どものアタマとココロが見えてくる!! #05

執筆/茨城大学大学院教育学研究科教授・打越正貴

茨城大学全学教職センター講師・宮本浩紀

目次

1.他の子の発表を聞くのって、こんなにも難しい

国語の授業では、言葉から意味を引き出し、言葉を使って思いや考えを表します。

でも実際のところ、それはだれにとっても簡単なことではありません。

まして、他の子の言葉から思いや考えを知るなんて、言葉のメカニズムを考えるとよくできるものだと思います。

そういえるのは、言葉の意味は “直接目に見えない” からです。

通常、授業は次のように言葉をメインの手立てとして進められます。

通常の授業

●メインの手立て

言葉

●思いや考えの共有のプロセス

① 説明の文字を見る/話し言葉を聞く

② その言葉の意味を思い出す

③ 相手の言いたいことを想像する

④ ②と③を比べる

さて、❹の時点で、「わかった」と「わからない」を分けるものは何でしょうか?

「わかった」は、相手の使う言葉の意味と自分の使う言葉の意味が重なったときに生まれます。

それらにずれがある場合、子どもは「わからない」状態にとどまります。

また、言葉がメインの手立てとされる授業で「わかった」が生まれにくいのはどうしてでしょうか? 子どもはどこでつまずくのでしょうか?

それは、相手が使う言葉の意味が特定しにくいから。

どこまでいっても、言葉の意味の特定は「推測」でしかないから。

「推測」が正しいかどうかは、他に用いられた言葉の意味とのつながりで決まるから。

2.「見る」と「聞く」のセットが他の子の発表の理解を促す

このように、相手の使う言葉の理解は、いつでも言葉によって進められます。

「色と形」は、言葉を通じた理解の難しさを解消します。

本授業は、「対話的な学び」の成立を目指して、他の子の発表を “じっくり見る” ことから始めました。その後に、“じっくり聞く” 時間を取りました。

「色と形」の授業は、「見る」と「聞く」のセットを通じて、他の子の発表の理解を促します。

「色と形」の授業

●メインの手立て

絵と言葉

●思いや考えの共有のプロセス

①「色と形」の絵を見る

② 説明の話し言葉を聞く

③ 相手の言いたいことを想像する(①の絵を手がかりにする)

④ ③を自分の描いた絵と比べる