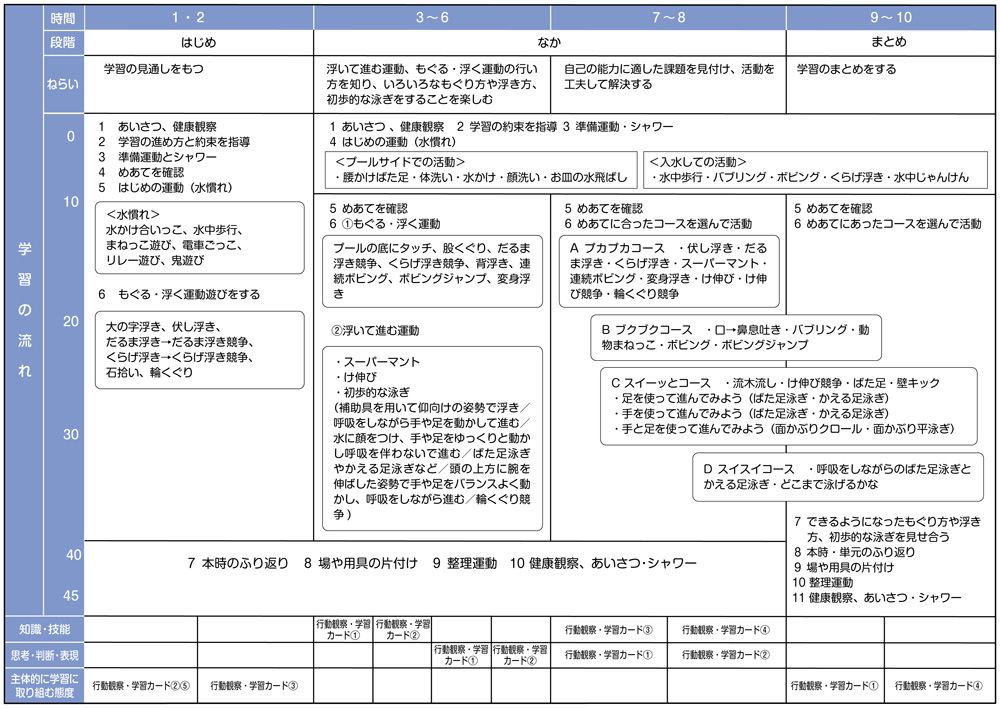

小3体育「浮いて進む運動、もぐる・浮く運動【水泳運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「浮いて進む運動、もぐる・浮く運動【水泳運動】」の単元を扱います。

執筆/神奈川県相模原市立小学校教諭・廣兼正矩

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県相模原市立小学校校長・桂徳泰彦

目次

単元名

プカプカういて、スイスイ泳ごう

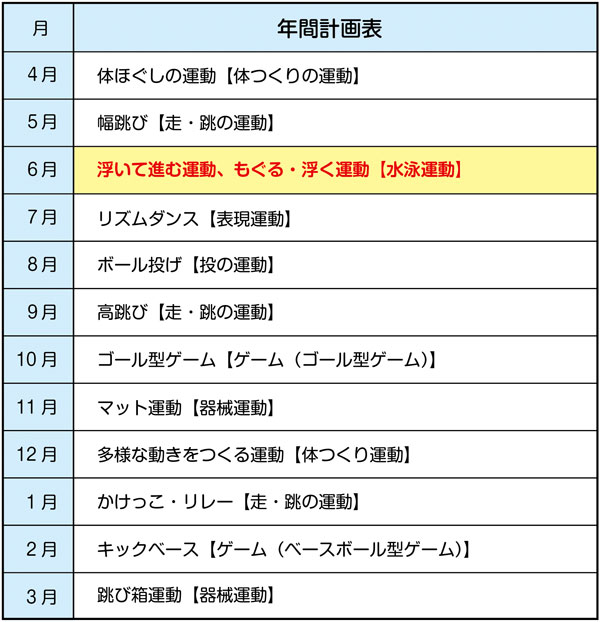

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

浮いて進む運動、もぐる・浮く運動の行い方を知るとともに、け伸びや初歩的な泳ぎをすること、息を止めたり吐いたりしながらいろいろなもぐり方や浮き方をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、水の中での動きを身に付けるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

浮いて進む運動やもぐる・浮く運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

中学年の水泳運動は、「浮いて進む運動」及び「もぐる・浮く運動」で構成され、水に浮いて進んだり呼吸したり、様々な方法で水にもぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができる運動です。

②学習のねらい

低学年の水遊びの学習をふまえ、中学年では、水泳運動の楽しさや喜びに触れ、運動の行い方を知るとともに、け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くことなどの基本的な動きや技能を身に付けるようにし、高学年の水泳運動の学習につなげるようにします。また、運動を楽しく行うために、自己の課題を見付け、課題解決のための活動を工夫するとともに、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたりできるようにします。特に、水泳運動の心得を守って安全に気を付けることができるようにします。

③子供の取組

水の心地よさを味わいながら、水に浮いて進んだり、呼吸したり、いろいろな方法で水にもぐったり浮いたりすることを楽しみます。水泳学習において、子供が抱える課題は「顔を水につける」「体を一直線に伸ばした姿勢」「ばた足ができない」等が挙げられます。これらは相互に関連する要素でもあり、継続した練習の中で習得していけるようにします。

④指導の手立て

水泳学習のねらいを達成するために、自己に適した課題を見付け、その課題を解決するために、コースや練習の場を選んだり、友達と教え合ったり、励まし合ったりして楽しく活動できるようにします。例えば、自己の能力に適した距離や秒数を楽しく競うゲーム的な要素を取り入れることが考えられます。また、子供が課題を自ら選択したり、解決したりするための手立てとして、動きのポイントをプールサイドに掲示したり、ICT端末に格納したりして、子供がいつでも確認できるようにします。さらに、活動の様子を動画として撮影し、見付けた動きのポイントや友達のよい動きを伝えることで課題解決できるようにします。そして、自己の成長や課題を明確にするためにレベルアップカードを用いて、回数や距離などを記入します。カードはデータ化をし、教師や子供同士で共有できるようにします。

⑤指導ポイント

「浮く運動」では、いろいろな浮き方を楽しみ、全身の力を抜いて浮くことができるようにします。泳ぎの基本となる「け伸び」をていねいに指導します。「泳ぐ運動」では、呼吸をしながらの「ばた足泳ぎ」や「かえる足泳ぎ」に楽しく取り組んだり、励まし合って練習したりします。子供が必要に応じてビート板やヘルパーなどの補助具を使用することを想定し、選んで使えるように準備しておきます。また、「水泳運動の心得」をしっかりと守り、安全に活動ができるようにします。水泳運動をする子供や指導する教師だけではなく、見学者もプールサイドから友達の活動の様子を観察することが、安全に活動することにも繋がります。また、単元のはじめの2時間は、1年ぶりに水に入る子供もいるため、既習事項を中心に扱うことで子供が安心して取り組むことができるようにします。

※内容の取扱いについて

小学校学習指導要領(平成29年告示)の「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」の中に、「D水遊び」及び「D水泳運動」について以下のように示されています。

第2の内容の「D 水遊び」及び「D 水泳運動」の指導については、適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことができるが、これらの心得については、必ず取り上げること。

また、小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 体育編の第3章「指導計画の作成と内容の取扱い」の「2 内容の取扱い」の中に、「D 水遊び」及び「D 水泳運動」を扱わないことのできる条件について以下のように示されています。

(6)の「D 水遊び」及び「D 水泳運動」を扱わないことのできる条件としては、学校及びその近くに公営のプール等の適切な水泳場がない場合が挙げられる。しかし、その場合であっても、事故防止などの観点からこれらの心得については必ず取り上げることを示している。

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①浮いて進む運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

②もぐる・浮く運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

③け伸びをしたり、浮いて呼吸をしながら手や足を使って進む初歩的な泳ぎをしたりすることができる。

④呼吸を調整しながら、いろいろなもぐり方をしたり、背浮きの姿勢で浮いたり、簡単な浮き沈みをしたりすることができる。

●思考・判断・表現

①自己の能力に適した課題を見付け、その課題の解決のための活動を選んでいる。

②課題の解決のために考えたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①水泳運動に進んで取り組もうとしている。

②きまりを守り、誰とでも仲よく励まし合おうとしている。

③用具の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。

④友達の考えを認めようとしている。

⑤水泳運動の心得を守って安全を確かめている。