小1算数「形づくり」指導アイデア《格子点を直線でつないで、いろいろな形をつくる》

執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・小島慶太

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

単元の展開

第1時 直角二等辺三角形の色板を使って、いろいろな形を構成する。

▼

第2時 3枚の色板で基本図形を構成する。

▼

第3時 決められた枚数の色板で、いろいろな形をつくる。

▼

第4時 数え棒を並べて、いろいろな形をつくる。

▼

第5時(本時)格子点を直線でつないで、いろいろな形をつくる。

本時のねらい

格子点を直線でつないで身の回りのものをつくり、話し合う活動を通して、形を捉えることができるようにする。

評価規準

形を構成し、その構成を説明することができる。(思考・判断・表現)

本時の展開

前の学習では、どんな形をつくりましたか。

「さんかく」や「しかく」をつくりました。

みんなは、「さんかく」や「しかく」をつくることができるようになりましたね。今日は……。

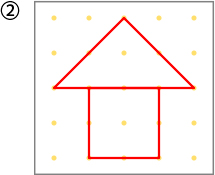

※格子点が並んでいる①を提示する。

点がたくさんあるね。

※格子点を直線でつないでかいた②を提示する。

家だ。僕もかいてみたいな。

かたちを つくる ことが できるかな。

私は、お花をかいてみたいな。

僕は、動物をかいてみたいよ。

線を使うと、いろいろな形ができそうです。

もう何をつくりたいかを考えている人がいますね。では、線を使って、形をつくってみましょう。

線を使って、形をつくろう。

見通し

※見通しでは、どうすれば解決できそうか、できそうな方法や考え方を出し合います。

この家は、どうやってかいているか分かりますか。

点と点をつないでいます。

線を使っています。

「さんかく」や「しかく」があります。

点と点をつなぐと、線で形をつくることができるのですね。点と点をつなぐときには、やくそくがあります。まっすぐの線でつなぎましょうね。形をつくった後は、どうしたいですか。

僕の形を友達に見せたいです。

私は、友達がどんな形をつくったのを見てみたいです。

では、形ができたら、自分の形を紹介したり、友達の形を見せたりしましょうね。

自力解決の様子

A つまずいている子

・点と点をつなぐことができていない。

・点と点をつなぐことはできているが、曲線になっている。

B 素朴に解いている子

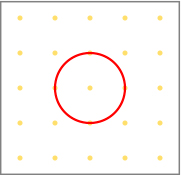

・点と点をつないで、線で形をつくることができている。

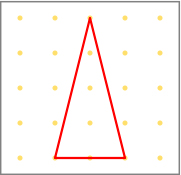

C ねらい通り解いている子

・点と点をつないで、線で形をつくることができていて、身の回りのものを表すことができている。

学び合いの計画

Aの子供は、点と点をつなぐことができていない子、つなぐことができても曲線になっている子です。個別にもう一度、問題場面で提示した②の家を見せて、点と点をつなぐことやできるだけまっすぐにかくことを確認します。また、何もつくることができずに、活動が止まっている子がいることも予想されます。教師用のタブレット端末を用いて、一緒に②の家をつくったり、「どんな形をつくりたいかな」と声をかけたりして、形づくりの支援を行っていきます(教師用のタブレット端末を使うよさは、簡単に線を引けたり、消したりできるところです)。

低学年という発達段階を考えると、見るだけではなく実際にかいてみることが大切ですので、タブレットで図形をつくって終わるのではなく、その図を見ながら、手元のワークシートに同じように形をかくよう促します。

Bの子供は、点と点をつないで、線で形をつくることができています。しかし、身の回りのものかどうか分かりにくいところがあります。「何をつくったのかな」と、その形について聞く必要があると思います。子供が「山をかきました」と答えたときは、賞賛しつつ、友達に紹介するときに、三角や四角という言葉を使って伝えることを確認しておくとよいでしょう。

ノート例

※格子点を打った用紙を配付する。まとめた後に格子点を増やした用紙を配付する。

A つまずいている子

B 素朴に解いている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

自分のつくった形を記録するという点で、つくった形をタブレット端末で写真を撮るなどの活動も考えられます。全体交流で、撮った写真を電子黒板で映して、自分の形を紹介する活動もよいかと思います。

全体の学び合いの場面では、Bの子供の考えからCの子供の考えへと深めていきます。点と点をつないでいること、線を使っていることを称賛しつつ、身の回りのものと形をつなげていきます。その発表の後で、もっと形をつくりたいという思いを高めることができるように、格子点を増やしたものを提示します。

形はつくることができましたか。

できました。友達に紹介したいです。

※挙手をする子供の中から、素朴に解いている子(B児)を当てる。

では、○○さん(B児)、お願いします。

イラスト/横井智美