小6算数「角柱と円柱の体積」指導アイデア《直方体を組み合わせた複合図形を角柱と見る体積の求め方》

執筆/富山大学教育学部附属小学校教諭・羽柴直子

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、前・富山県南砺市立福光東部小学校校長・中川愼一

目次

単元の展開

第1時 第5学年で学習した体積の学習をふり返り、体積の意味を確認する。

▼

第2時 図形の構成要素に着目し、直方体の体積を求める公式を捉え直し、四角柱の体積の求め方を考える。

▼ 《四角柱の体積の求め方》

第3時 図形の構成要素に着目し、三角柱の体積の求め方を考える。

▼

第4時 図形の構成要素に着目し、円柱の体積の求め方を考える。

▼ 《円柱の体積の求め方》

第5時(本時)図形の特徴に着目し、直方体を組み合わせた複合図形を角柱と見て、体積の求め方を考える。

▼

第6時 学習内容の習熟・定着を図る。

本時のねらい

直方体を組み合わせた複合図形の体積の求め方を、図形の特徴に着目し、図形の面積の学習と関連付けたり角柱と見たりして、図や式を用いて考え説明する。

評価規準

直方体を組み合わせた複合図形の体積について、図形の特徴や図形を構成する要素などに着目し、どの面を底面と見るとよいかを考え、既習の公式が適用できることに気付き、図形の面積の学習と関連付けたりして図や式を用いて考え、説明している。(思考・判断・表現)

本時の展開

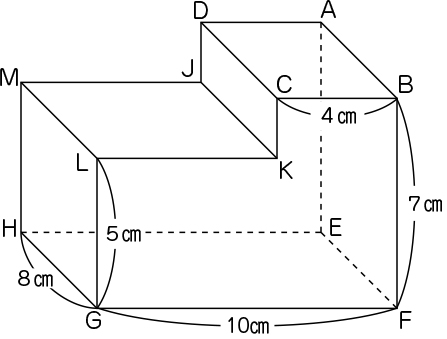

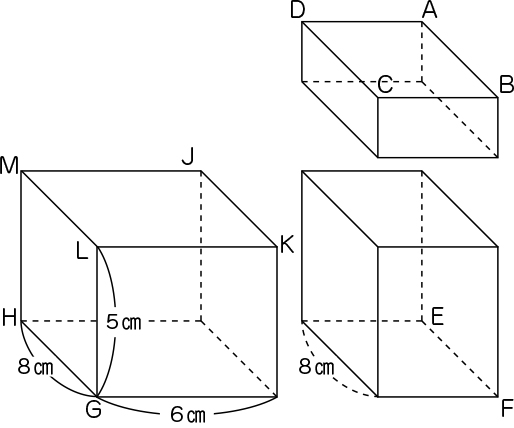

図のような立体の体積を求めましょう。

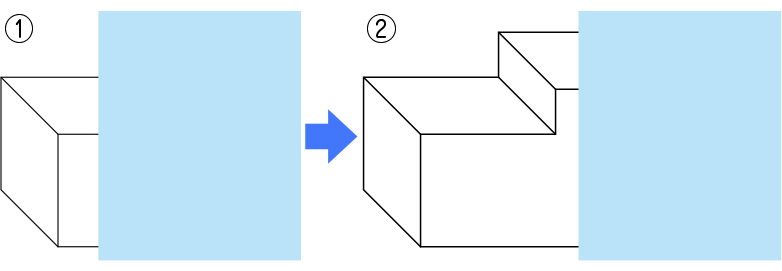

今日、体積を求める立体はこれです。

※①立体を紙で隠した状態から、少しずつ見せていく。

直方体だ!

簡単です。角柱の体積の公式「底面積×高さ」で求めることができます。

※②さらに紙をずらし、立体を提示する。

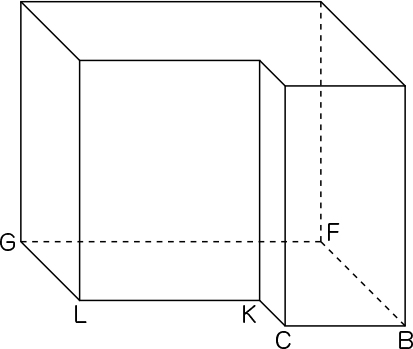

あれ。直方体ではないよ。階段みたいになっている。

これでは、「底面積×高さ」の角柱の公式を使って体積を求めることはできないよ。

この立体では、どうして角柱の公式が使えないのですか。

底面積は8×10で80㎠と求められるけれど、高さが5cmと7cmの2種類あって、どちらを使えばいいか分からないからです。

本当に底面積は80㎠と言えるのかなあ。角柱の底面は、上下に向かい合った合同な面だよ。面EFGHと合同な面はないから、底面とは言えないのではないかなあ。

確かにそうだね。そしたら、5年生で学習した分割して求める方法で求めるしかないのかな。

う〜ん。でも、「底面積×高さ」で求める方法があるかもしれない。考えてみようよ。

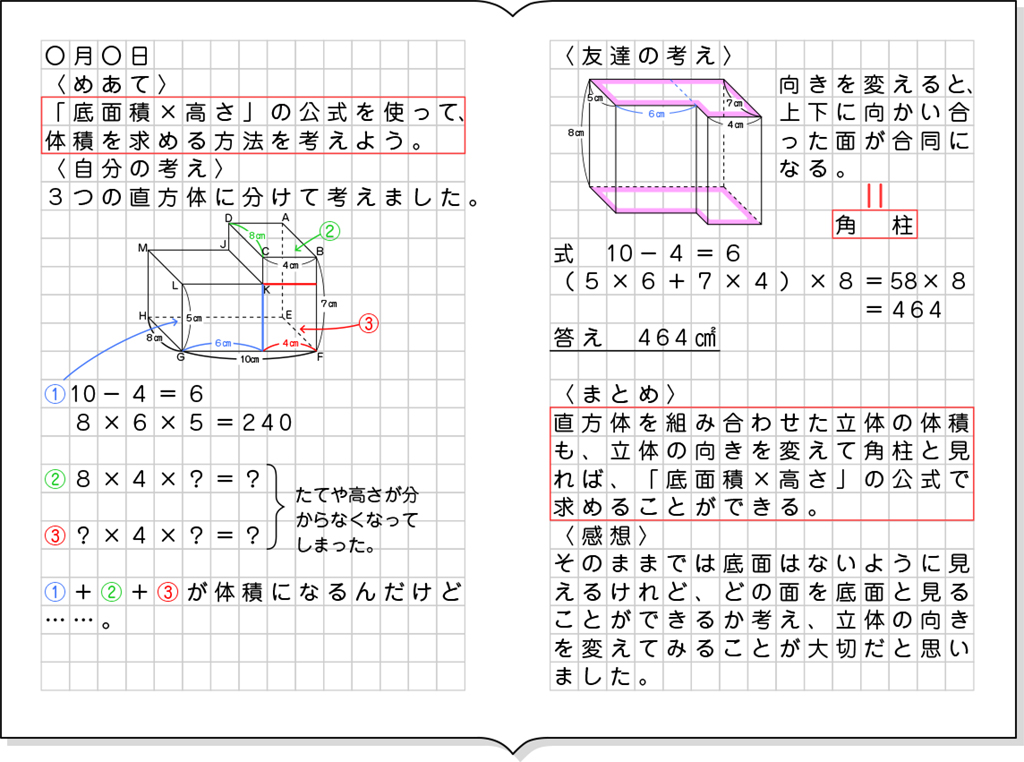

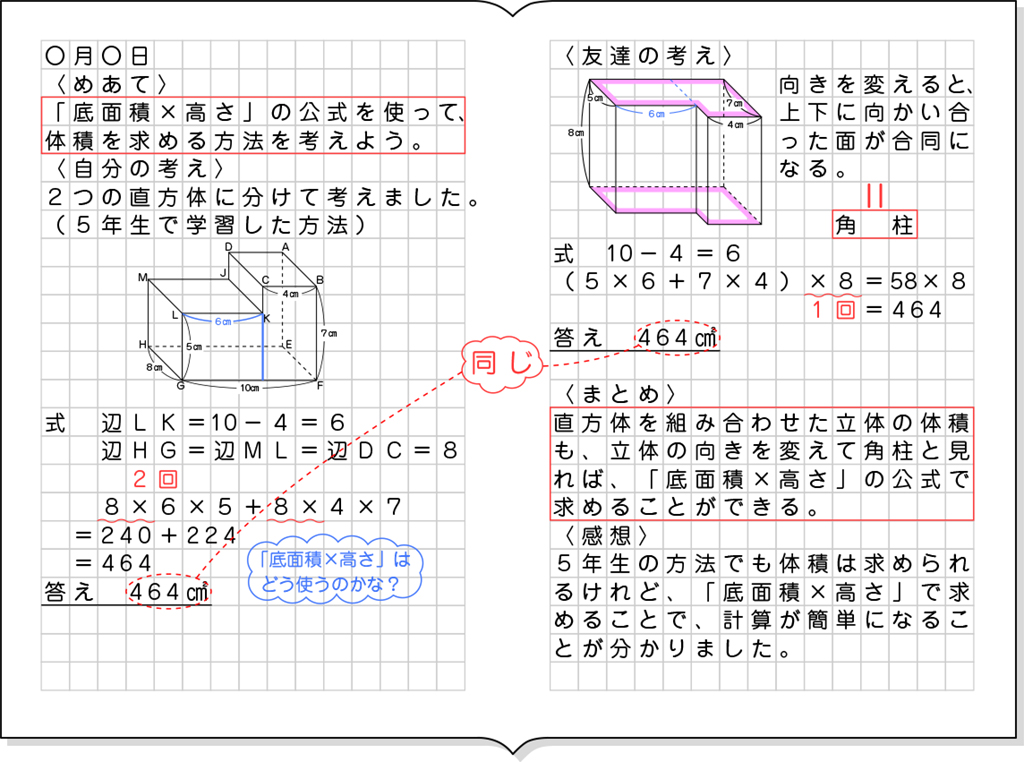

「底面積×高さ」の公式を使って、体積を求める方法を考えよう。

見通し

公式「底面積×高さ」を使うために、どの面を底面と見ればいいか考えよう。(方法の見通し)

5年生で学習した分割して求める方法を使えば、立体の体積を求めることができる。(結果の大きさの見通しなど)

自力解決の様子

A つまずいている子

・5年生で学習した分割して求める方法で体積を求めている(3つの直方体に分けて考えている)。

細かく分けたため、必要とする長さがよく分からなくなっている。

8×6×5=240

8×?×?

8×4×?

答え ?㎤

B 素朴に解いている子

・5年生で学習した分割して求める方法で体積を求めている(縦で切り、2つの直方体に分けて考えている)。

辺LK=10-4=6cm

辺HG=辺ML=辺DC=8cm

8×6×5+8×4×7=240+224=464

答え 464㎤

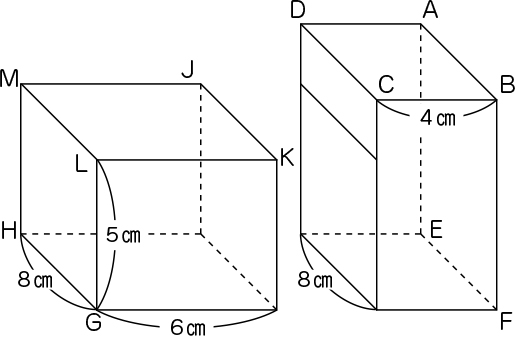

C ねらい通り解いている子

・立体の向きを変えて、面LGFBCKを底面と見て考えている。

辺LK=10-4=6cm

(5×6+7×4)×8=58×8=464

答え 464㎤

さらに、5年生で学習した分割して求める方法で体積を求めている。

辺LK=10-4=6cm 辺HG=辺ML=辺DC=8cm

8×6×5+8×4×7=240+224=464

答え 464㎤

「底面積×高さ」で求めた体積を、5年生で学習した分割して求める方法で求めた体積と比べ、等しくなっていることを確かめている。直方体を組み合わせた複合図形の体積も、角柱と見れば、「底面積×高さ」で求められることに気付いている。

学び合いの計画

本時は、直方体を組み合わせた複合図形の体積を求める場面です。複合図形の体積は、第5学年において、既習の直方体に分割などし、「縦×横×高さ」で求める学習を行っています。そのため、本時の問題に対しても、5年生で学習した分割して求める方法で解決したらよいと考える子供もいるでしょう。しかし、本時では、複合図形が、既習の角柱の体積を求める公式「底面積×高さ」を適用することができることに気付き、図や式を用いて考え説明することを大切にします。さらに、「底面積×高さ」で考えるよさを実感できるようにしていきます。

しかし、子供たちにとって、紙にかかれた図を見て頭のなかだけでイメージし、立体の向きを変えたり底面を見付けたりすることは容易ではありません。そこで、自力解決や全体発表において、具体物を操作したり見せながら説明したりする手立てが大切になってきます。とくに体積を求めるために必要な辺の長さがどれかを捉えにくい子に対しては、問題の立体の模型を手渡して、例えば、8cmの長さの辺HGと同じ長さの辺を調べさせて、辺HG、辺EF、辺AB、辺DC、辺JK、辺MLに同じ色をつけてみるように促すなど、子供の理解と納得を深めるためのていねいな指導が大切です。

また、5年生で学習した分割して求める方法で求めた式と、角柱の体積の公式で求めた式を比較する場を設定します。そうすることで、より簡潔に求められることが明確になり、「底面積×高さ」で考えるよさの実感につながります。

ノート例

A つまずいている子

B 素朴に解いている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

この立体の体積を求めることはできましたか。

イラスト/横井智美