小3国語科「書くことを考えるときは」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小3国語科 「書くことを考えるときは」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/神奈川県横浜市立東汲沢小学校校長・丹羽正昇

執筆/神奈川県横浜市立平安小学校・田部井佳恋

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

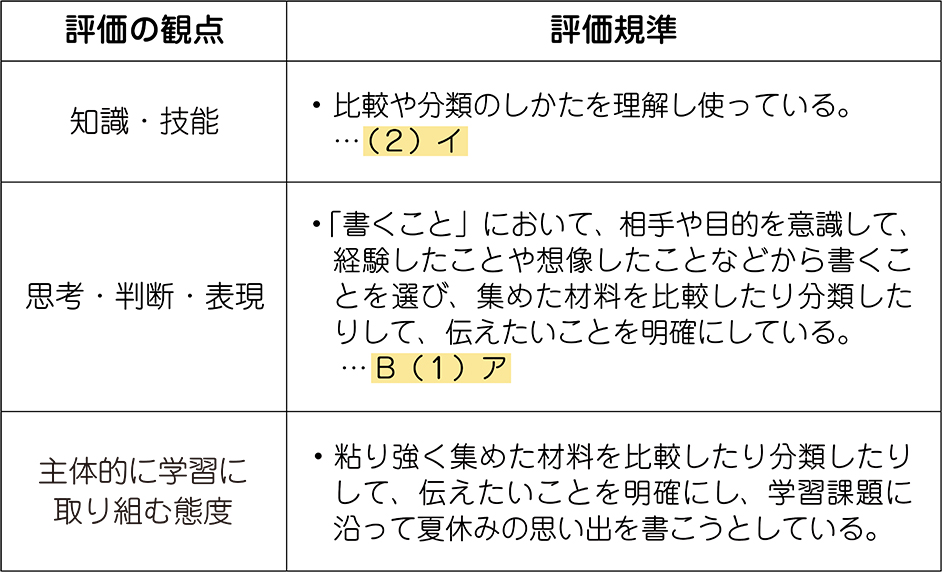

本単元では、複数の情報を比較し、共通した性質に着目して分類する活動を通して、相手や目的を意識した言語能力を高めていくことを目指します。

また、説明的・実用的な文章を書く際に、汎用的に活用できるスキルを身に付け、この単元以降の「書くこと」の学習においてより効率的に学べるようにするとともに、児童がその学びの積み重ねを実感できるようにすることを目的とします。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、上記の「知識・技能」を主体的に身に付けることができるように、「夏の思い出」「好きな言葉」「ずっと続けていること」など、児童が日々の暮らしの中から題材として取り上げたくなるようなテーマを設定し、その中から自分で選んで作文を書くことができるようにします。相手意識や目的意識をもった学習にするためのポイントです。

本稿では、端末上のウェビングマップを活用した言語活動について提案します。ウェビングマップは、「書くこと」の「題材設定―情報の収集―内容の検討」において「自分の考えを広げること」と「自分の考えや言葉を可視化すること」に活用できます。

具体的には、一つのテーマから想起される言葉・出来事・心情・写真などを思いつくままに書き込むことができます。それらの情報を可視化した状態でつなげたり、まとめたりすることができ、自分の考えを広げてから整理してまとめることができます。

本単元の1時間目の導入では、学級全体で「夏の思い出」を共通テーマとして話し合い、そこからさらにベアやグループで対話しながら、各自のテーマを選んでウェビングマップに書き出すことにしました。

指導にあたっては、ウェビングマップ上に様々な情報を自由に配置できることや、友達の発言から自分の体験をより具体的に表現できることに気付かせます。また、マッピングを使って考えを広げたり、似ている情報をまとめたりする方法を理解できるようにしましょう。

2時間目は、400字程度の短い文章に書く内容を整理する場面を設定しました。

教科書の作例を参考にしながら、作成したウェビングマップと文章を比較して、3段落構成で簡潔にまとめられるよう指導しましょう。第1段落には伝えたい中心を明確に示し、第2段落には出来事や心情を具体的に書き、第3段落には感想やまとめを書きます(本講末尾に示したワークシート参照)。

小単元ゆえに、文章を書く時間は短めです。マッピングでまとめた情報の取捨選択をし、作例の型に当てはめながら書く必要があります。

こうした書く活動は、他教科など様々な場面で活用できることを声かけするとよいでしょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 具体的なエピソードを書けるテーマを設定、友達と交流する場も設ける

児童が主体的に学習活動を行うためには、より書きやすいテーマにすることが大切です。

本単元では、「夏の思い出」についてペアやグループで話し合いながら、ウェビングマップを活用し、児童がそれぞれのテーマを選んで書けるようにしました。

9月に配置されている単元ですから、児童は直近の思い出を具体的にまとめることができます。

夏休み前に本単元の言語活動について伝えておき、夏休み中の記録として文章とともに、1人1台端末で撮影した写真や動画を持ち寄ることも効果的です。

単元の最後に行う、出来上がった文章を友達同士で読み合う活動も大切にしましょう。

感想や意見を交流する中で、自分の文章のよいところを見つけたり、友達の表現のよさを学んだりして、次の学習につなげていきましょう。

〈対話的な学び〉 児童同士の対話を通して、情報の集め方やマッピングの良さを感じる

今回はウェビングマップを使い、「情報の扱い方」や「書くこと」の指導の充実を図りました。

ウェビングマップを活用する場合、一人一人の情報の広げ方やまとめ方が異なるため、児童同士の交流の機会を設け、それぞれの書きたい内容や書いた文章を紹介し合う活動を大切にしましょう。

友達のマップから自分のマップに活かせる情報を見つけたり、書き方のよさを学んだりすることで、これからの学習へつなげることができます。

中学年の児童は、物事を客観的・抽象的に思考し始めるので、自分の考えをマップで可視化する学習に興味をもって取り組むはずです。

教師は、似ている考えの児童同士で対話をする場を設定したり、広げ方やまとめ方で分かりやすい配置をしている児童のマップを全体共有したりすることが必要です。

5. 単元の展開(2時間扱い)

単元名:「夏の思い出」を 友達に紹介する作文を書こう

【主な学習活動】

第1時

①「夏の思い出」を学級全体で共有し、マップの使い方を知り、カードに書き出す。〈 端末活用(1)〉

第2時

② マップから書きたいことを決め、文章にまとめ、友達と伝え合う。〈 端末活用(2)〉

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!