本ばなれした子どもが本を読まずにはいられなくなる方法

本を読まない子どもに本の魅力を伝える具体策を、読み聞かせのプロ教師に教えていただきました! 現代の子どもたちは、本を読まない大人に囲まれて育ち、本の面白さを知らない子も多いもの。読み聞かせのプロたちは、どんな風にして子どもたちを本の世界へ誘っているのでしょうか?

目次

仕掛け絵本は最強の武器

執筆/大阪府公立小学校・桜田恵美子

絵本を使って授業づくりや学級づくりをしてきた私にとって、仕掛け絵本は一つの武器と言えます。というのも、仕掛け絵本は間違いなく子どもの目をひくことができるからです。目をひくからこそ使い方を考える必要があります。そこで、仕掛け絵本をタイプ別に分類し、どんなときに読むのがよいかをまとめてみたいと思います。

タイプ1 「飛び出す」

「飛び出す」のが王道の仕掛け絵本。以下の二冊は持っていると便利です。

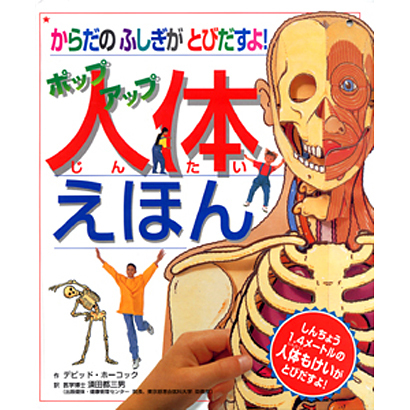

『ポップアップ人体えほん』(ポプラ社)。人体絵本はさまざまありますが、これが一番わかりやすい。中から140cmの人体模型が出てきます。子どもたちは背比べをしたり、ハイタッチをしたりと大喜び。筋肉の話や給食の話をするときに読んで学びました。

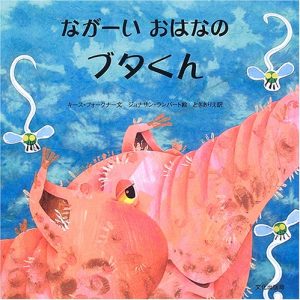

『ながーい おはなのブタくん』(文化出版局)はブタがなぜブーブー言っているのかを愉快なストーリで教えてくれます。最後の飛び出すブタページが圧巻。「ブーブー」と言いながら開いたり閉じたりして見せると迫力満点です。

タイプ2 「開く」

『ことりのちいさなちいさなたまご』(大日本絵画)は一ページずつ開くと桜の木に。出合いの4月におすすめ。同じシリーズで『おおきなおおきなきいろいひまわり』は開くとひまわりに。これらの作者である、フランセス・バリーさんはこういった仕掛け絵本をたくさん作っています。

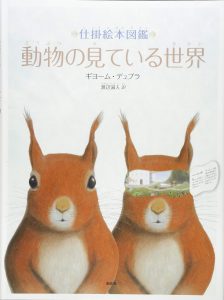

また、昨年出合った中でも群を抜いて素晴らしいと思ったのが、『動物の見ている世界』(創元社)。仕掛絵本図鑑として出版。子どもたちは動物大好き。図鑑なので細かい文をそのまま読まず、要約しながらいろいろなページを読んでみんなで学びながら楽しみました。

タイプ3 「穴あき」

一番簡単な仕掛けであり、種類もたくさんあります。『フルーツケーキいただきます』(ポプラ社)はフルーツケーキができていく過程にワクワクします。縦開きなのも効果的。『ヨセフのだいじなコート』(フレーベル館)は穴を絶妙に使いながらのストーリー展開。これからの季節によいでしょう。英語で意味がわからなくても楽しいのが『Go Away, Big Green Monster ! 』(LBKids)。表紙から穴あきになっており、モンスターがこっちを見ています。

タイプ4 「感じる」

『まるまるまるのほん』(ポプラ社)は今までになかった絵本。本の中の丸を押したり、拍手したり・・・丸が自由に動くような仕掛けで子どもたちの心をつかみました。絵で表現された感じる絵本です。その後、よく似たタイプの絵本が出版され始めました。『おおかみだあ!』(ポプラ社)、『ふしぎなふしぎなまほうの木』(ひさかたチャイルド)など。派手な仕掛けを使わずとも、子どもたちの感性に任せるタイプの絵本です。

学べる仕掛け絵本も紹介しましたが、基本的に仕掛け絵本は料理に例えるとスパイスのようなものです。ちょこっと読んで、本の世界に子どもたちを誘うことができれば十分でしょう。