「イメージで作る道徳の授業」で教材研究を効率化する(前編)

様々な教科を教えなければならない小学校の先生にとって、教材研究のための時間の捻出は永遠の悩みのタネです。とりわけ、道徳や国語の教材分析をしっかりやろうとすると、時間がいくらあっても足りません。

道徳の教材分析から板書計画まで20分!という効率的な授業準備を実現している頃橋真也先生のアイデアを紹介します。

執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也

目次

授業準備ができなくても授業は必ずやってくる!

みなさんは、道徳の授業を作るときに、教材文を読み、授業のねらい・中心発問・主題、そして発問…最後に板書…と教材分析をしたときに、「時間がかかるなぁ…」と感じたことはありませんか?

私は毎回感じています。なぜなら、道徳の授業以外にも、国語・算数などの授業準備をしないといけないからです。さらに、校務分掌の仕事や研修、保護者対応、会議などもあり、「道徳の教材研究をしたくても時間の確保が難しい!」とお悩みの方は多いはずです。

ただ、どれほど忙しくて、授業準備ができていなくても、道徳の授業は毎週1回必ずあります。大変ですよね。

実際私も、教務主任と学級担任を3年間兼務していたとき、どのように授業準備をすべきか悩みに悩みました。1回の道徳の授業のために、学習指導要領を読んで、教材文を読んで、主題名を考えて、中心発問を考えて、発問を考えて、板書を考えて……を毎回するのは持続可能な方法とは言えないと思います。

中には、そのような進め方でできている人もいるでしょう。しかし、それでは続かずに途中で挫折する人のほうが多いのではないでしょうか?

では、どうするのか?

それは、指導書を最大限に生かして、発問と板書計画を考えることだけに力を注ぐということです。時間にして、わずか20分です! 『ねらい』や『主題』にはさっと目を通すだけにし、「発問」と「板書」にこだわります。

私はいつも、「道徳の授業をするのは、空き時間や放課後の20分」と時間を決めています。そして、授業準備を始めるのは、道徳の授業をする2日前です。なぜ1日前ではないかというと、急な仕事が発生して授業準備ができないまま授業を迎えることが、これまで何度もあったからです。

今回紹介するのは、私が教務主任をしつつ学級担任を3年間していたときに導き出した教材分析の仕方です。言わば現場から生まれた教材分析の方法です。

この教材分析の良いところは、授業を考えるのが“ただただ楽しい”ということに尽きます。時短になるだけでなく、構造的な板書が誰でも作れてしまうという、とっておきのアイデアが満載です。

イメージでつくる道徳の板書って?

先生方は、教材文を読むときにどのようなことを意識していますか? 登場人物の心情変化を探したり、場面分けをしたりしながら読む先生は多いと思います。私は、このときに「教材文がどのようなタイプか?」を考えて読んでいます。なぜなら教材のタイプを考えることは、中心発問や板書に大きく影響するからです。

また、指導書の発問例は活用していますか? 私はものすごく活用しています。

もし、指導書の発問例が「自分のクラスでも深く学べそうだな!」と思った場合は、ぜひそのまま活用してください。指導書は、大学の先生や道徳を研究している現場の先生方が考え出した一つの授業デザインです。決して間違ってはいません。

大事なのは、発問例に対して、自分のクラスの子供たちの反応をイメージすることです。想像した結果、指導書の通りの授業の進め方で、深い学びに誘えそうだなと感じたら、活用するのが最も効率的です。

ただ、その際、板書の書き方はぜひ変えてみてください。板書を教材のタイプに合わせ、なおかつ、子供たちの思考の流れが表現された板書になれば、一気に構造的な板書となるはずです。

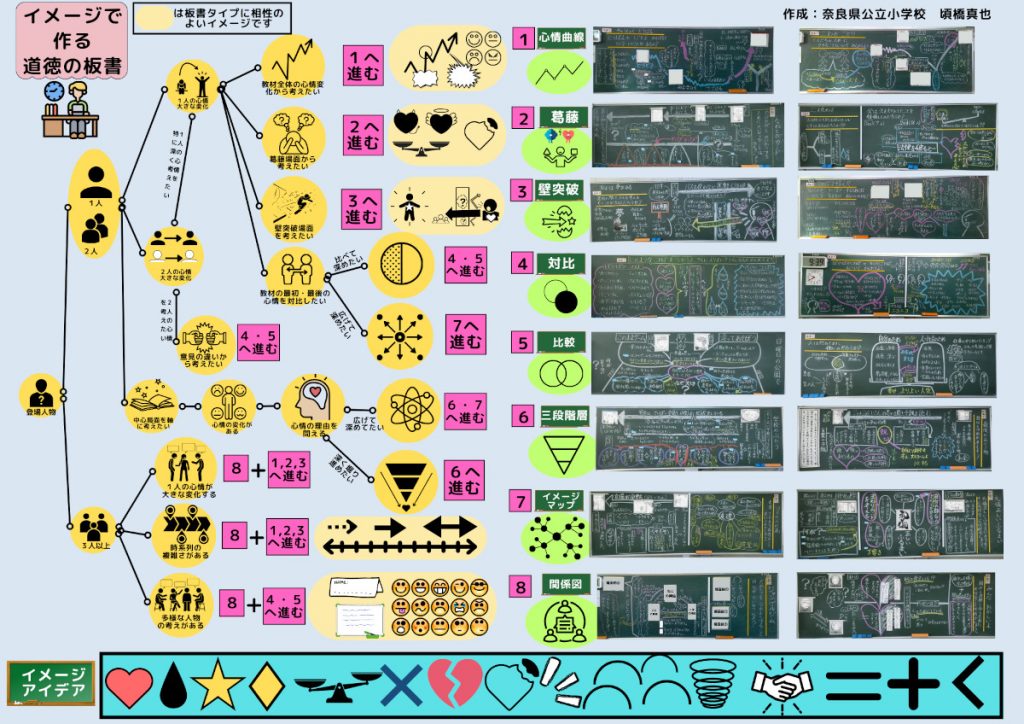

それでは、ここで下記の「イメージで作る道徳の板書」を見てください。

この「イメージで作る道徳の板書」は、教材分析をするときに、教材文を読んでいるときの私の頭の中を表したものです。ちなみに登場人物がいる場合です。

登場人物がいる教材は、大きく分けて次の8つの板書の型があると私は考えています。

①心情曲線 ②葛藤 ③壁突破 ④対比 ⑤比較 ⑥三段階層 ⑦イメージマップ ⑧関係図

教材文を読んだ直後に、このチャート図を指でたどっていってみてください。板書を考える上で大きなヒントになると思います。

ちなみに、上の図の右側にある板書画像は、ここ3年間の私の道徳の授業から抜粋したものです。実際に、板書例があると、同じにする必要はなくても、イメージが湧いてきますよね。

ところで、先生方は、道徳の時間における板書の役割について、どのように考えていますか? 私が考える最大の役割は、子供たちの思考の補助と共有化です。

子供たちは、45分間の授業中に、「教材文」「黒板」「道徳ノート(ワークシート)」「教師」「友達」「大型テレビ(タブレット等)」のいずれかに目を向けて思考しています。そのうち、「黒板」をどれだけ見ているでしょうか? 40分?30分?20分?10分? 授業のデザインにもよりますが、黒板の方に目を向けている時間は多いはずです。だからこそ、道徳の時間の板書は、子供たちが考えやすいように、構造化する必要があるのです。