小6 国語科「今、私は、ぼくは」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「今、私は、ぼくは」(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/山梨県北杜市立高根東小学校・田所 愛

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、小学校での「話すこと・聞くこと」の最終単元です。

この前の単元では、入学してからという過去のことを想起して書きましたが、本単元では、未来を見据えます。

卒業を目の前にした児童が、将来、どんな自分でありたいか、どんな夢を思い描いているのか、今の自分の思いを伝える活動を通して、資料を効果的に使い自分の考えが相手に伝わるように表現する力の育成を目指します。

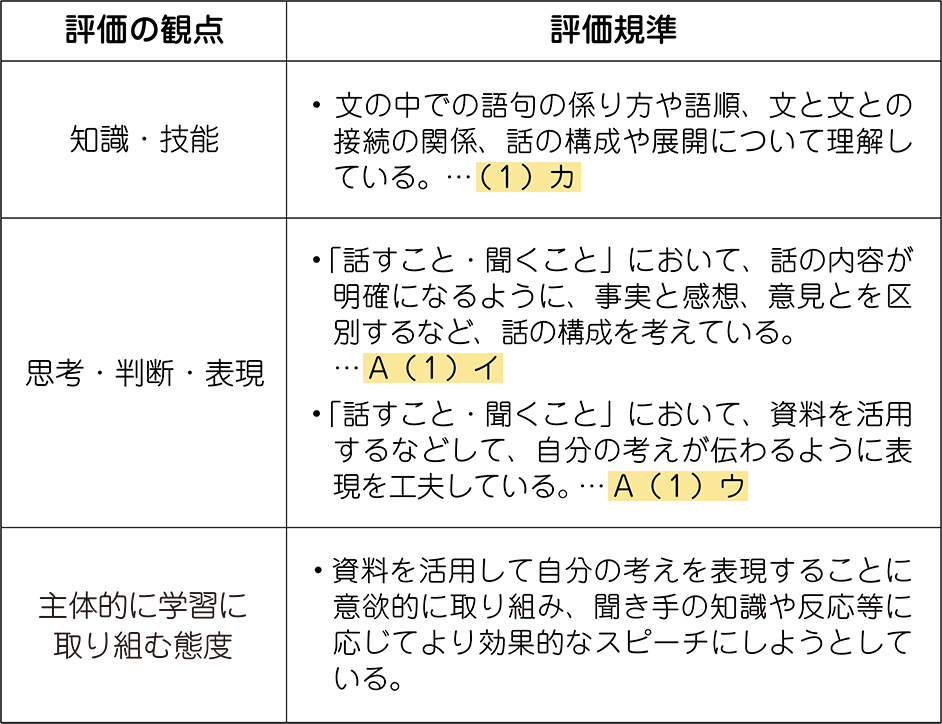

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元の言語活動として、「未来の〇〇」スピーチ会をしようを設定しました。

小学校生活を共にしてきた仲間。中学校では離ればなれになってしまうかもしれない仲間。

そんな仲間を目の前にし、将来の夢、大切にしていきたいことなどを伝える改まった場を設定します。未来の自分を考えることは、それに関わるエピソードや人との出会いなど、今までの自分をしっかり見つめ直すことにもなるでしょう。そうした自分の考えや思いを資料も用いて効果的に伝える力の育成を目指します。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 伝える相手を学年全員に設定する

主体的な学びとは、児童自らがこの学習を学ぶことに興味・関心をもち、見通しをもって学習することだと考えます。そのような主体的な学びを生み出すために、伝える相手を学年全員に設定しました。

今年度は、最高学年としてクラス関係なく学年全体で活動することが多かったと思います。

また、中学校になると離ればなれになってしまう児童が他のクラスにもいるかもしれません。

そこで、卒業を間近に控えた児童にとって、クラス単位ではなく学年全体に自分の未来について語る機会を設定することで、児童の学びに向かう意欲をさらに高められるだろうと考えました。

もちろん、学校や学年の実態、人数などに応じて、会の持ち方は変わります。場合によっては、小学校生活最後の授業参観日に設定し、伝える相手を保護者に設定するのもよいでしょう。

普段はかしこまって語らないであろう保護者に対して、自分の未来について語る機会を設定するのも児童の意欲が高められると考えます。

〈対話的な学び〉 友達と対話しながらスピーチメモを作成

スピーチメモの作成途中や作成後に、友達の意見を積極的に聞くように促します。

「中」の話題は少なくないか、分かりやすい話す順番になっているかなど、自分が友達に尋ねたいことを自由に交流する機会を設けます。

その活動によって自分では気付かなかった新たな視点や考え方にも触れ、スピーチの内容に広がりや深まりが生まれるでしょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

① スピーチで使う資料をタブレットで作成し、それを電子黒板に写すという方法が考えられます。

② 教科書P215にあるQRコードを読み取り、活用します。

矢島さんのスピーチ動画を視聴します。動画の画面下にスピーチのとき、気を付けることが三つ(「聞き手のほうを見て話す」「早口にならないように気をつける」「特に伝えたいことを資料で見せる」)出てきます。

1回目はそれを隠して、クラス全体で見るようにします。それぞれ、どんなポイントなのかを児童とともに考えるとよいでしょう。今度は隠さずに視聴し、みんなでポイントを確認していきます。

③ スピーチ練習を動画撮影し、振り返ることで、自分の話し方をよりよくしていくことに生かすことができます。

④ スピーチの会を動画撮影し、自分のスピーチを見つめ直したり保護者の方に見てもらったりします。

6. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: 今の自分の思いを伝えるために、資料を使って効果的にスピーチしよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 自分の考えや思いをスピーチで伝えるという学習の見通しをもち、自分のスピーチの話題を考える。

・第二次(2時、3時、4時、5時)

② 伝えたい内容を整理し、構成を考えてスピーチメモを作成する。

③④ 自分の考えや思いを効果的に伝えられる資料を収集・作成する。〈 端末活用(1)〉

⑤ スピーチするときのポイントを知り、次時のスピーチ会に向けて、練習を重ねる。〈 端末活用(2)(3)〉

・第三次(6時)

⑥「未来の〇〇」スピーチ会を行い、感想を伝え合う。〈 端末活用(4)〉

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美