小5国語「まんがの方法」指導アイデア

執筆/沖縄県公立小学校教諭・下地達也

編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官 ・菊池英慈、那覇教育事務所指導主事・上里 亮

教材名/まんがの方法(教育出版 五年下)

指導事項/C読むこと(1)ウ・カ B書くこと(1)伝国(1)イ(カ)

目次

単元で付けたい資質・能力

①言語活動とその特徴

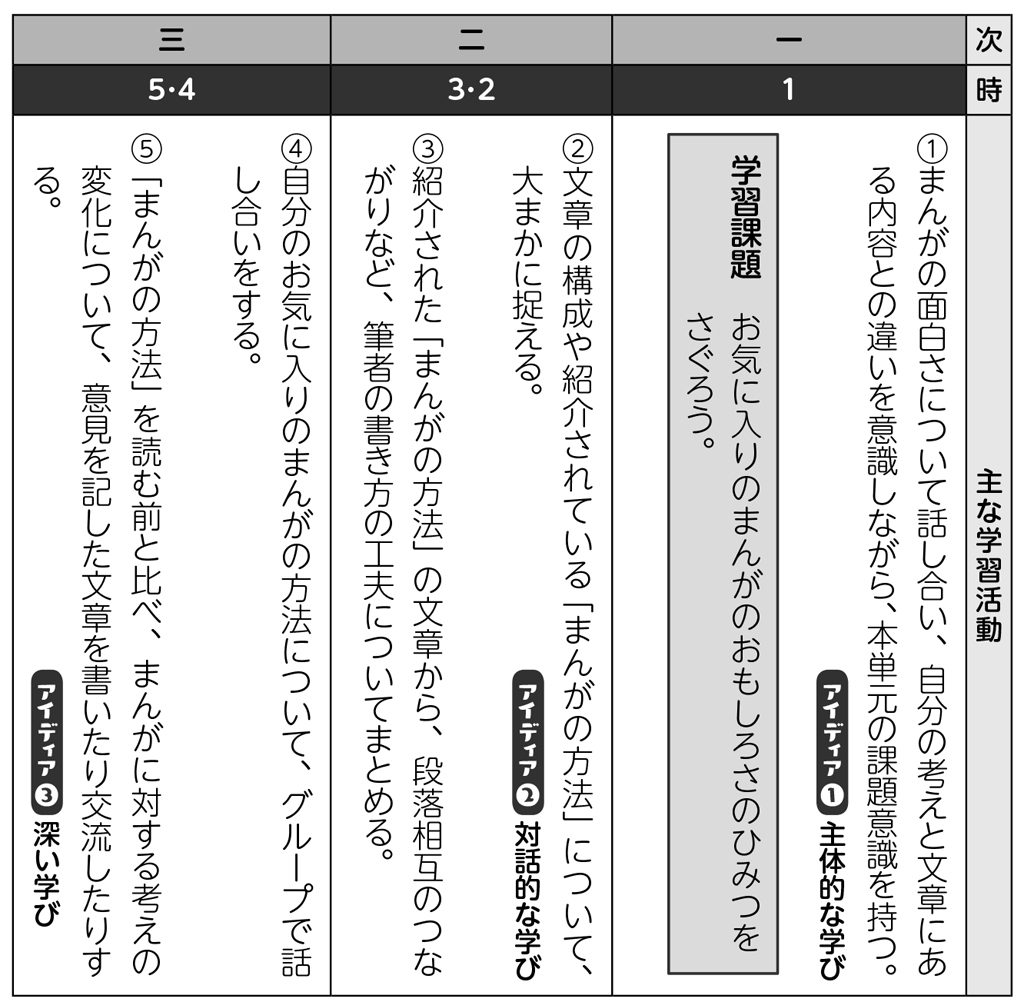

本単元では、「まんがに対する考えを文章に表そう」という言語活動を位置付けます。

教材文「まんがの方法」は、まんがの表現方法の中から、代表的な七つの例を用いて、読者にその効果を分かりやすく解説した文章です。子供が普段何気なく読んでいる「まんが」が、作者の意図的な表現方法の工夫によって、読者を引き付けているということを捉え、まんがに対する自分の考えの変容に気付かせるようにします。

②言語活動を通して付ける資質・能力

文章の内容を的確に捉えるために、説明や解説などの文章を比較するなどして読み、わかったことや考えたことを書いてまとめる力を育成します。

③指導のポイント

・自身が感じるまんがの面白さと、事例として取り上げられたまんがの方法を使った面白さを比べながら、作品を読み進めていきます。

・まんがの表現方法について確認したり、新たな表現方法を発見したりするために、事例の説明における筆者の構成の工夫について捉えさせます。

・まんがの面白さについて、「まんがの方法」の解説と複数のまんがを比較させ、友達との交流を通して自分の考えを広げ深めさせます。

単元の展開(5時間扱い)

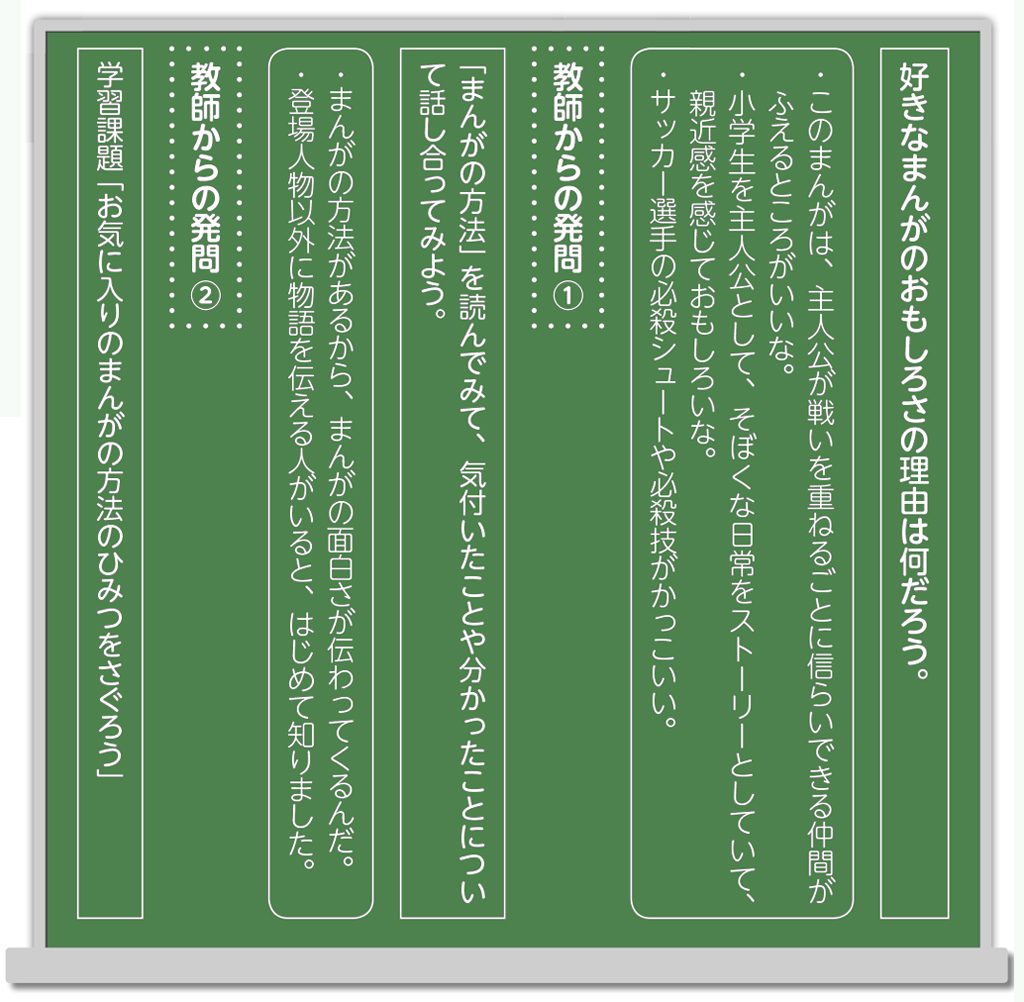

アイディア① まんがの「おもしろさ」について考えよう

子供が日頃から慣れ親しんでいるまんがを導入時に活用します。自分が好きなまんがの面白さの理由について話し合うことで、本単元の学習への意欲を喚起させることができます。面白さの理由としては、登場人物のキャラクターやストーリーの展開についての内容が多いと思われますが、導入時には、素直な感想を大事にします。その後の初読の際には、筆者が説明している表現方法の特徴に着目させて読ませることで、「お気に入りのまんがの面白さの秘密を探ろう」という課題意識を持たせましょう。

-流れ-

①自分のお気に入りのまんがの面白さの理由について話し合う。

教材を読む前

子供たちの自分のお気に入りのまんがの感想から、まんがそのものの面白さの秘密について考えさせる。

②教材「まんがの方法」を読む。

教材を読んだ後

まんがの方法を読ませ、気付いたことや思ったことから、まんがの面白さの秘密に興味関心をもたせる。

③「まんがの方法」を読んで気付いたことや分かったことを話し合う。

-教材を読む前と読んだ後の子供の変化-

●子供A

このまんがは、主人公が戦いを重ねるごとに信頼できる仲間が増えるところがいいな。

まんがの方法があるから、このまんがの面白さが伝わってくるんだ。

●子供B

小学生を主人公として、素朴な日常をストーリーにしていて、親近感を感じて面白いな。

登場人物以外に物語を伝える人がいると初めて知りました。

●子供C

サッカー選手の必殺シュートや必殺技がかっこいい。

背景の工夫でまんがの面白さが伝わるんだな。

発問①について

皆さんの好きなまんがには、面白く心を引き付けるまんがの方法があるかもしれません。この教材「まんがの方法」を読むと何か秘密が分かるかもしれませんね。

発問②について

まんがに対する考えに変化がありましたね。お気に入りのまんがの方法を探っていくと、もっと面白くなるかもしれませんね。

教材文の読みと並行して、自分のお気に入りのまんがも、「まんがの方法」を探らせながら読ませましょう。その際に、方法の気付きを付箋紙に書いて貼ることで、理解が深まる手立てにつながります。

これまで、まんがの方法を意識して読んだことがなかったから、いろんな方法があってびっくりです。

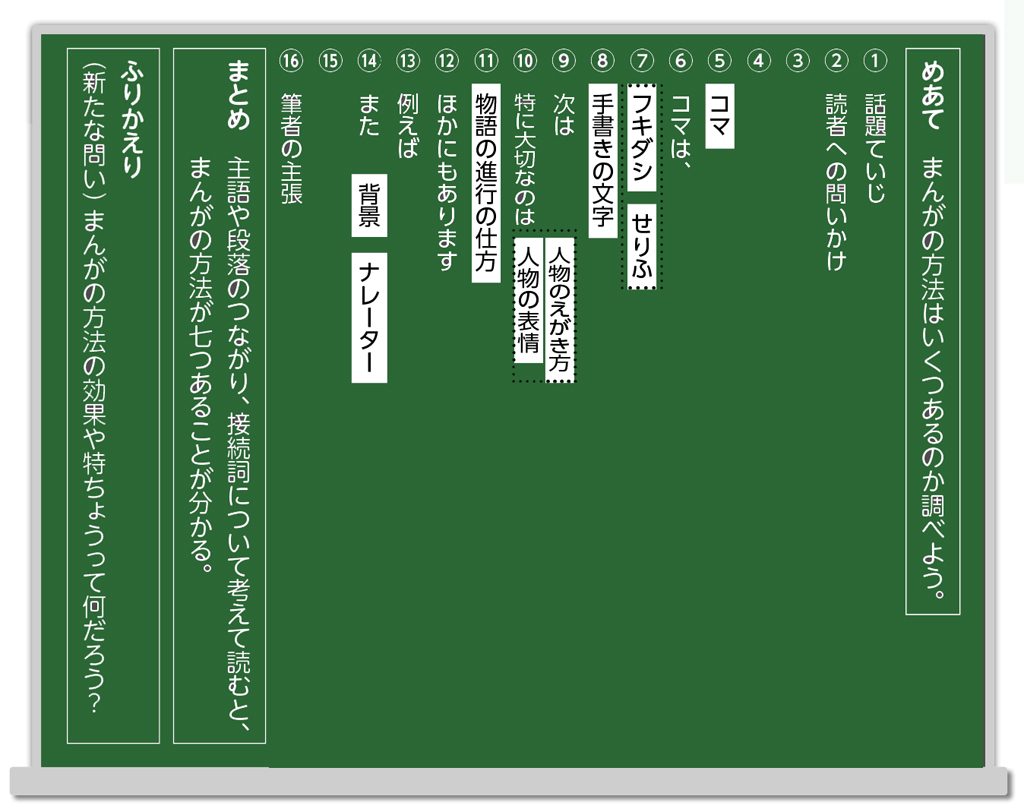

アイディア② まんがの「おもしろさ」の「ひみつ」について調べよう。

教材文の全体構造や内容の把握の場面においても、主体的な交流活動を展開することは大切です。そのためには、教材文の特徴をきちんと捉え、子供相互の思考のズレの解決を図る発問が有効です。

第2時

まんがの方法が、七つなのか八つなのか、意見のズレから選択型の課題を生み出す工夫をしてみましょう。

イラスト/和久田容代

『小五教育技術』2018年1月号より