小6 国語科「秋深し」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「秋深し」(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/長野県駒ケ根市立中沢小学校・原猛

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「立秋」「霜降」など、秋にまつわる二十四節気の語彙の意味を知り、それぞれの語彙が秋を象徴する情景や、季節の移り変わりを知らせる語句であることを理解できるようにします。

また、秋の俳句・短歌づくりを通して、秋を表わす語彙を活用して、自分の伝えたいことを明確にできる力を育てていきます。

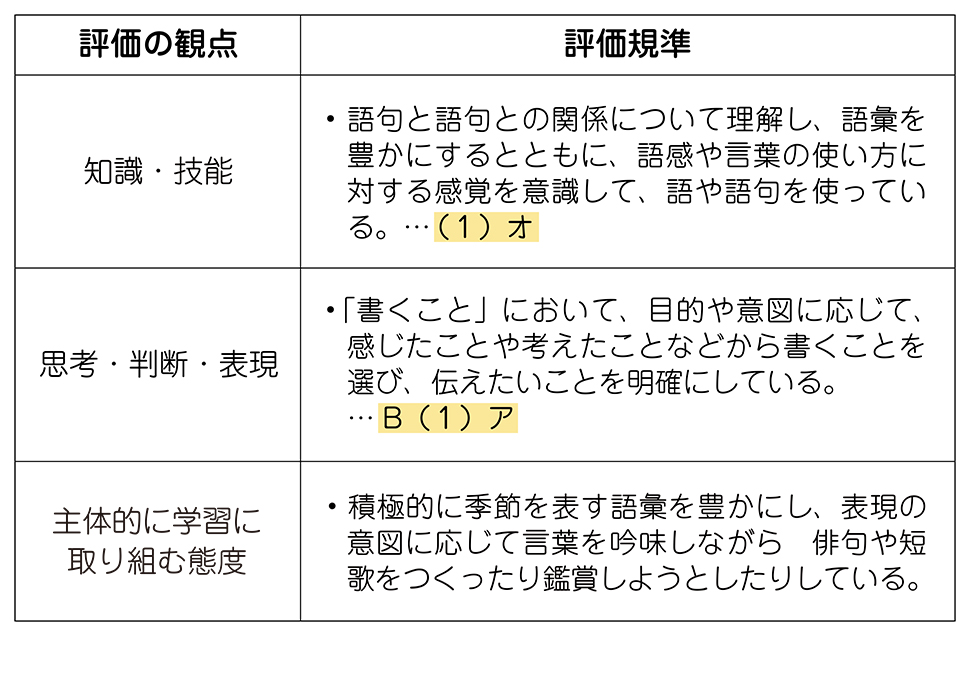

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

「季節の言葉」は、年間を通して位置付けられており、児童は「春のいぶき」と「夏のさかり」でも、春と夏にまつわる二十四節気の語彙を学習しています。本単元の言語活動も同様に、①語彙を知る活動(語彙の量的な充実)と、②語彙を活用する活動(語彙の質的な充実)の二段階によって構成します。

一つ目の語彙を知る活動として「春・夏の語彙カルタ」に続き、「秋の語彙カルタ」を行います。

以前に行った学習活動に繰り返し取り組むことで、児童は季節の移り変わりや、それを表わす言葉に意識を向けるようになっていきます。

取り札の表には「立秋」「霜降」など、秋にまつわる二十四節気の語彙を書き、裏面にその言葉を象徴するような写真を貼っておくと、情景とともに意味が理解できるでしょう。読み札には意味を書いておきます。児童が秋を表わす語彙とその意味を調べ、語彙カルタをつくる活動を行うのもよいでしょう。

二つ目の語彙を活用する活動として、「秋の俳句・短歌鑑賞会」を行います。身の回りで見つけた「秋」をもとに俳句や短歌をつくり、全体で鑑賞します。

「秋」といっても、時期によってみられる風景は様々です。その時期に合ったどんな語彙を用いればよいか迷うこともあるでしょう。そのような場合は用いる語彙をいくつかに絞ったり、児童が秋を感じる情景を写真に撮り、そこからイメージすることを俳句や短歌に表したりするとよいでしょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 秋を表わす語彙を探して語彙カルタを行う

児童は「春のいぶき」「夏のさかり」で語彙カルタを経験しています。一年を通じて、季節ごとに同じ学習活動に取り組むことで、季節の移り変わりや季節を表わす語彙に目が向くようになるでしょう。

本単元でも同様の学習活動を行うことで、児童は学習の見通しをもち、秋の語彙やその解釈を進んで 調べようとする姿につながることが期待できます。

〈対話的な学び〉 俳句・短歌の鑑賞会を行う

児童がつくった俳句や短歌の鑑賞会を行い、多様な語彙の解釈に触れられるようにします。同じ言葉を使っても児童によって表したい情景や心情が異なるでしょう。

友達の句を鑑賞し、自分との共通相違に目を向けたり、語句の使われ方に着目したりすることで、語彙の解釈が広がっていくことが期待できます。

〈深い学び〉 語彙の解釈と自分の経験や思いを関連させながら俳句をつくる

深い学びを実現させるためには、語彙の意味や解釈を学ぶだけでなく、自分の経験や思いと語彙の解釈とを関連させながら思考することが大切だと考えます。

児童は5年生の「日常を十七音で」で俳句を学習しています。そこでは「季語を入れる」「文字数は五七五」などの基本的なことを学んでいます。

本単元ではそこから発展し、季語を通して心情を表わすことを目指します。そのために児童が自分で 選んだ語彙を確認し、そこから広げられる解釈と自分の経験や感じたことなどを重ね合わせながら俳句や短歌をつくるよう促していきます。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)インターネットで秋を表わす語彙や意味を調べる

語彙の意味を調べる際には辞典や歳時記を使うことが多いと思いますが、ICT端末を使うのも便利です。インターネット上には季語を検索できるサイトもあります。

季節や50音等のキーワードで容易に検索できますし、その語彙が表す情景や状態を画像や動画で視聴することもできるので、児童が情景を思い浮かべながら語彙の意味を理解し獲得するのに有効です。

(2)ワープロやタイピング機能を使って俳句や短歌をつくる

俳句や短歌をつくる際にはワープロやタイピング機能を使います。字を書くことが苦手な児童は抵抗なく取り組めるようになりますし、消しゴムで消す手間もなく、句の入れ替えなどの推敲も容易です。

また、完成した作品を学級や個人のフォルダに保存しておけば、いつでも見返すことができ、自身の言語運用の深まりや、語彙の解釈の広がりなどを実感しやすくなるでしょう。

(3)作った作品を共有して鑑賞し合う

創作した俳句や短歌は、学級で保有しているネット掲示板に投稿したり、ホワイトボードアプリに貼り付けたりして共有します。児童は友達の作品を鑑賞し、語彙の解釈や表現したかった情景や心情を確認して感想を伝えます。ホワイトボードアプリを活用すれば感想を付箋に書いて貼ることもできます。

6. 単元の展開(3時間扱い)

単元名:「秋の俳句・短歌」鑑賞会をしよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 秋を表わす語彙を知り、秋の語彙カルタをする〈 端末活用(1)〉

・第二次(2時、3時)

② 俳句や短歌の決まりを確認し、「秋」をテーマに俳句や短歌をつくる〈 端末活用(2)〉

③ 創作した俳句や短歌を鑑賞し合い、表現のしかたに着目して感想を伝え合う〈 端末活用(3)〉

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美