ワークシートや思考ツールを活用した「総合的な学習の時間」指導アイデア〈小3〉

3年生の「総合的な学習の時間」の指導アイデアを紹介します。京都府の米谷誠介先生が、工夫した「ワークシート」、「思考ツール」や「構造的な板書」を取り入れた学習アイデアについて解説します。

執筆/京都府公立小学校教諭・ 米谷誠介

目次

探究的な学習に主体的・協働的に取り組みながら、学びの質を高めるために

1:「探究活動計画書」を作成して

いったいなぜ、今、この体験をしているんだっけ?

〇〇については、わかった。でも、次は、何について調べればよいのかな?

このような子供の声をお聞きになられたことはありませんか。

探究的な学習にするためには、学習の過程が以下のようになることが重要です。

①【課題の設定】体験活動等を通して、課題を設定し課題意識をもつ

②【情報の収集】必要な情報を取り出したり収集したりする

③【整理・分析】収集した情報を、整理したり分析したりして思考する

④【まとめ・表現】気付きや発見、自分の考え等をまとめ、判断し、表現する

もちろん、こうした学習過程は、いつも①~④が順序よく繰り返されるわけではなく、順番が前後することもありますし、一つの活動の中に複数のプロセスが一体化して同時に行われる場合もあります。重要なのは、この学習の過程が何度も繰り返され、高まっていくことです。

総合的な学習の時間の標準時間数は年間70時間ですが、各校で単元の構想の仕方は異なります。例えば、70時間で一つの単元を構想される場合もありますし、35時間ずつ二つの単元を構想される場合もあるでしょう。いずれの場合であっても、学習を進めていく中で、先の子供の声に象徴されるように、学ぶ目的意識が薄れたり、学びの方向性を見失ったりしたことがないでしょうか。

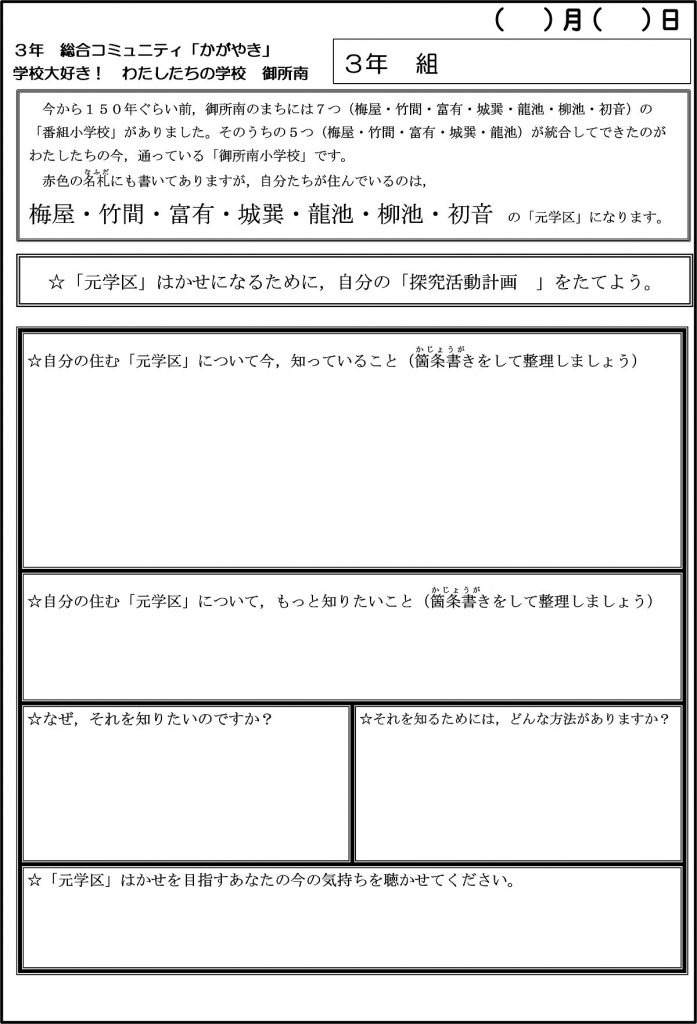

そうしたことを防ぐために、「探究活動計画書」を作成しました。学習する目的や方法等を記し、「学びの現在地」を明らかにすることで、見通しをもつとともに、学習を進めていく中で、たとえ迷ったとしても、そこへ立ち戻れるようにしました。

そうだ。〇〇を確かめるために、体験をしているのだった

今、〇〇について~~が分かっている。だから、次は〇〇について調べよう

その結果、こうした子供たちの声が聞かれ、自らの学びを調整するための支援の一つになったと思います。

2:「ワークシート」を工夫して

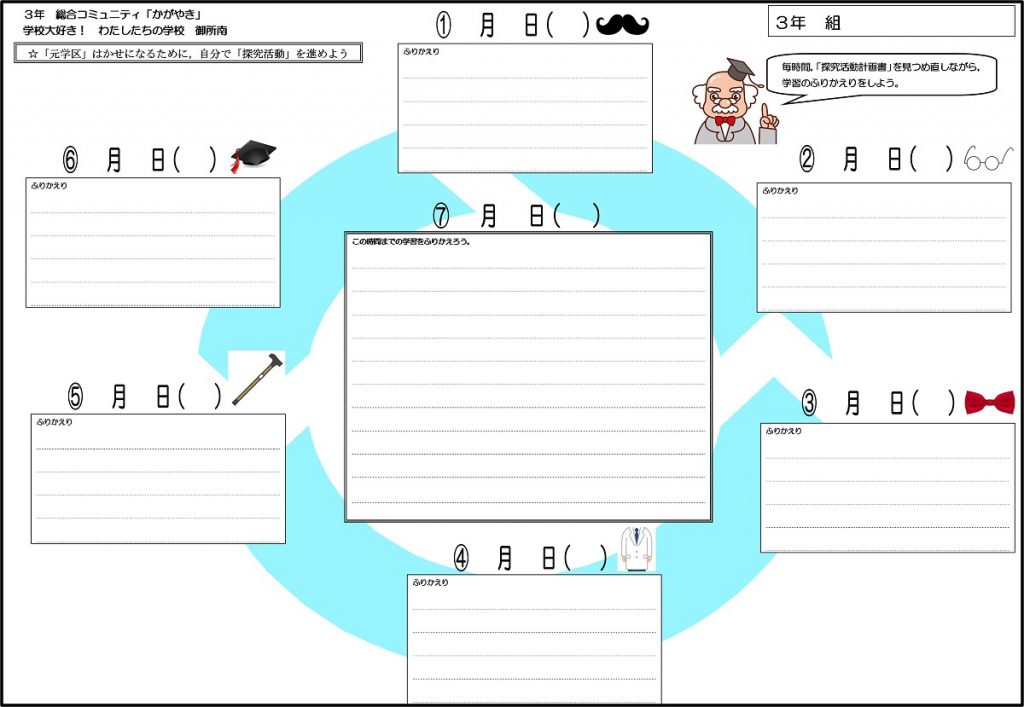

また、自らの学びを調整する姿を目指して、毎時間の振り返りをする際に、上に示したようなワークシートを活用するのもよいでしょう。

毎時間の学習を終えるたびに、「ひげ」「メガネ」などといった「はかせ」になるためのアイテムをもらえます。そして、【情報の収集】【整理・分析】を終えたら、「はかせ」として【まとめ・表現】に向かうという仕組みになっています。きっと、遊び心をもって、児童は学習に取り組むことができると思います。

3:NHK for School「ドスルコスル」を視聴して

NHK for School「ドスルコスル」(社会の諸課題と、それに向き合う子供たちの姿を紹介する10分の動画)を視聴するのも一案です。

最初に社会の諸問題を扱う「どうする?」編を視聴し、さらに、視聴した子供が「調べ学習って、こうするんだ」とか、「僕たちならこうするのに!」と刺激を受け、自分たちなりの活動のきっかけづくりのために、「こうする!」編を視聴するのもよいと思います。