小2生活「うごく うごく わたしの おもちゃ」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「うごく うごく わたしの おもちゃ」の単元を扱います。

執筆/ 大阪府公立小学校教諭・竹上由希子

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

大阪府公立小学校校長・前谷さき子

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい! |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きものと なかよし |

| 8月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい!2 |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ |

| 10月 | 冬野さいを そだてよう |

| 11月 | もっと なかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの 生活 |

| 1月 | みんなで つかう まちの しせつ |

| 2月 | 大きく なった わたしたち |

| 3月 | ありがとうを とどけよう |

単元目標

身近にあるものや自然を利用して遊ぶ活動を通して、遊びや遊びに使うものを工夫してつくり、その面白さや不思議さに気付き、楽しみながら遊びをつくり出そうとしたり、自分の生活に生かそうとしたりすることができる。

どんなおもちゃができそうかな?

私たちが1年生のとき、2年生がおもちゃランドに招待してくれたね

そのときにコマがあったよ。これで作れそうだね

紙皿はフライングディスクになりそう

輪ゴムは引っ張ると飛ばせるね

学習の流れ(全13時間)

【小単元1】みの まわりの ものを つかって あそぼう[1時]

身近にあるおもちゃづくりで使えそうな素材を提示する

〇紙皿 〇紙コップ 〇輪ゴム 〇割りばし 〇ストロー 〇ペットボトル 〇牛乳パック 〇食品トレイ など

身近にあるものに触れながら、素材の面白さ・不思議さなどの特性に気付き、楽しく遊びます。

遊びの例:

〇紙皿フライングディスク 〇輪ゴム飛ばし 〇ストロー飛行機 〇牛乳パックの車 など

身近な材料については、家庭へ事前に連絡をしておいて集めます。例えば、牛乳パックやペットボトル、割りばしや紙コップなど、子供が加工しやすいものを集めておくとおもちゃが作りやすくなります。集まった材料は、材料ごとに箱などに仕分けしておくと便利です。

牛乳パックで車が作れそうだね

ペットボトルは水に浮くから、船になりそう

輪ゴムは伸ばしたら飛んでいくから、おもちゃにできないかな

評価規準

知識・技能:身近にあるものに触れ、できる遊びがあることや、それぞれの素材のもつ面白さや不思議さに気付いている。

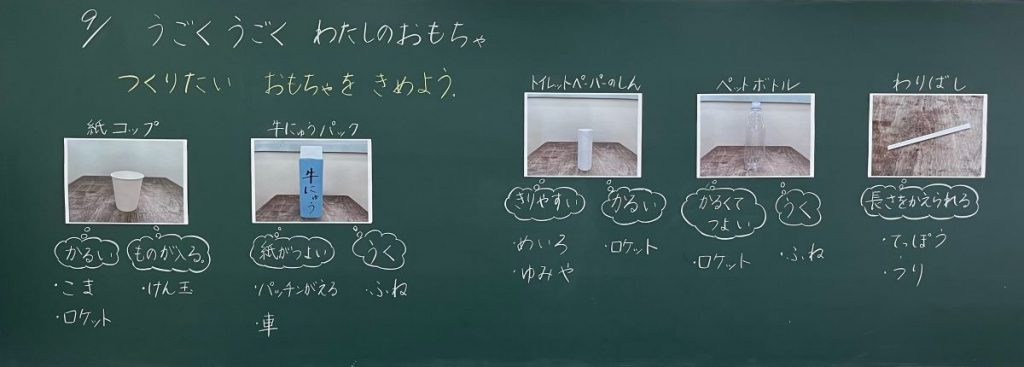

【小単元2】つくりたい おもちゃを きめよう[2時]

前時で気付いた素材そのものの面白さや不思議さといった特徴や遊んだことを交流し、自分が作りたいおもちゃを決めます。

例えば、牛乳パックを使って遊びを考えている子供でも、牛乳パックの「浮く性質」を活かして遊ぶ子供や「丈夫な紙の性質」を活かして遊ぶ子供がいます。それらを板書で整理し、自分がどんなおもちゃを作りたいのかを選べるようにします。

また、身近な素材を使ったおもちゃ作りの書籍を教室に常置します。作りたいおもちゃのでき上がり図や必要な材料などを設計図カードにかけるように準備しましょう。

子供が作りたいおもちゃの例:

〇段ボールと食品トレイとタイヤで走る車 〇割りばしで作る輪ゴムてっぽう 〇パッチンがえる 〇紙コップけん玉 〇輪ゴムで走るとことこ車 など

評価規準

思考・判断・表現: 身近にあるものを使って楽しみたい遊びを思い描きながら、遊びに使うものを選んでいる。

【小単元3】おもちゃを つくろう[3時~5時]

自分が作りたいと決めたおもちゃを作って楽しく遊びます。

そのときに、同じおもちゃを作りたいと思っている子供同士を同じグループにします。そうすることで、一緒に試行錯誤しながらおもちゃの改良が行えるためです。ここでも、自分の作ったおもちゃの特徴を設計図カードに記録したり端末で記録したりしておくと、振り返りや次時の学習に役立ちます。

おもちゃ作りに便利な道具(道具コーナーを設けておく)

〇ガムテープ 〇セロハンテープ 〇油性ペン 〇ホッチキス 〇接着剤 など

評価規準

知識・技能:みんなで楽しく遊ぶ際、道具や用具の準備や片付け、掃除、整理整頓をしている。

思考・判断・表現: 予想したり、確かめたり、見直したりしながら、遊びに使う物をつくったり遊んだりしている。

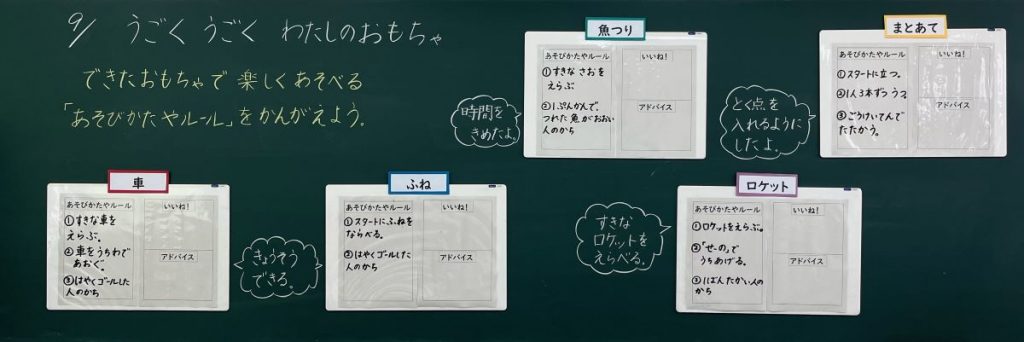

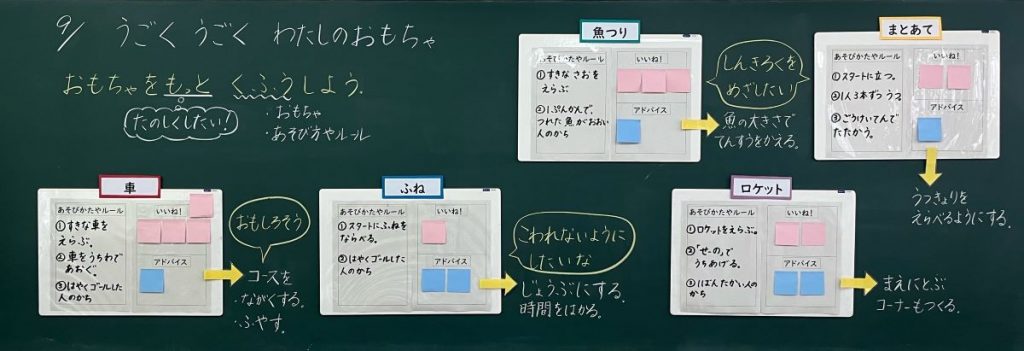

【小単元4】おもちゃを もっと くふうしよう[6~8時]

前時までに作ったおもちゃを他のグループの子供たちに遊んでもらうことで、自分たちでは気付かなかったことに気付き、おもちゃを改良したり、遊び方を工夫したりするようにします。

まず、ホワイトボードに遊び方を書いてお店に置いておき、遊んでもらいます。店番を作って回らせてもよいでしょう。このときに、円になってお店が並んでいると、他のお店の様子も見られます。

遊んでもらったら、アドバイスを付箋などで色分けして書いてもらい、ホワイトボードに貼ります。色分けは、良い点と改善点で分けます。そうすることで、視覚的に認識しやすくなります。

また、どんなアドバイスを書けばよいかも、授業の始めに子供と共通理解しておきます。「もっとくふうしよう」というねらいなので、工夫するポイント(おもちゃのこと、遊び方のこと)の視点でアドバイスを書くようにします。そして、良い点も改善点もどちらも書いてもらうことで子供の意欲につながります。

一通り遊び終わったら、黒板に貼って、どのグループでも課題に挙がっていることやより楽しく遊ぶためには、どんなルールがよいのかなど、全体で共有します。例えば、おもちゃが丈夫にできていないため遊ぶとすぐ壊れてしまうとか、得点をつけると面白くなるなど、ホワイトボードに書かれているアドバイスを基に、自分たちの作ったおもちゃがより楽しく遊べるように、みんなで考えます。ここでも、どんなところを改善したのかをカードや端末に記録しておくと、振り返りや次時での学習に役立ちます。

評価規準

思考・判断・表現: 遊びの約束やルールなどを工夫しながら、遊んでいる。

主体的に学習に取り組む態度:友達のよさを取り入れたり自分との違いを生かしたりして、遊びを楽しくしようとしている。

【小単元5】あそびの広場を つくろう[9時~12時]

イラスト/高橋正輝