やる気に火をつける「子供主導のカリキュラム・マネジメント」で二学期開始!

夏休みで、規則正しい学校生活から離れた生活を送った子供たちにとって、二学期の初日から通常授業を始めると、子供たちの体も心もギャップに悩まされることがあります。最初の1週間は慣らし期間ととらえてみてはいかがでしょうか。

執筆/千葉県公立小学校教頭 藤木美智代

目次

夏休み明けの学習は自らPDCA

主体的な学び「どのように学ぶか」

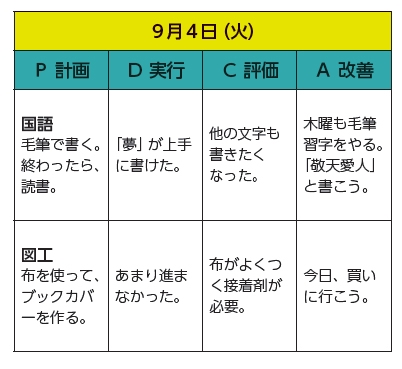

およそ40日間、時間を自分の自由に使えた夏休み。9月からは、毎日、決められた時間に決められた学習を行うとなると、そのギャップに苦しめられる子も多いことでしょう。そこで、9月の最初の一週間ほど、特別な時間割でスタートしてはどうでしょう。自分でやりたい学習を考え、計画を立て、実際行った後に振り返りをして、次の学習を考えるというものです。そうすることで、少しずつ学習への構えができ、1週間もたてば、一学期までの生活のリズムも取り戻せることと思います。能動的で学習者中心の学びがカリキュラム・マネジメントの第一歩です。

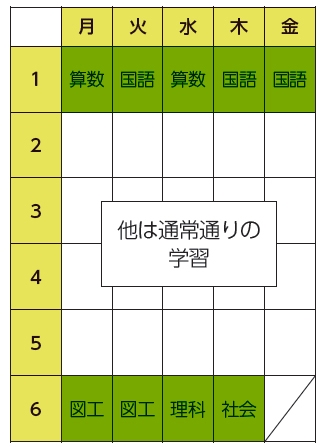

最初の一週間、1時間目と6時間目は自分の意志で学習内容を決めさせます。

・1時間目…国語か算数

・6時間目…社会、理科、図工など

1時間目

国語であれば、読書、書写、漢字練習、作文、創作、話合い(ディベート)などが考えられます。

算数であれば、一学期の復習(ドリル等練習問題)、二学期の予習、難問に挑戦、脳トレクイズ、数独などがあります。1週間を見通して計画をしますが、振り返りによっては予定変更も可になります。

6時間目

社会であれば、夏休みに旅行などで行った土地について調べる、いつか行きたいところ(観光地)の旅行計画を立てる、将来引っ越すとしたらどこに住んでどんな暮らし(仕事)をするか考えるなど。

理科であれば、育てたい生き物、植物について調べる、天気の予想をしてみる、熱中症などの病気やその予防について調べるなど。図工であれば、教科書等を参考にして、作りたいもの、描きたいものを決めるなど。

自己のキャリア形成 夢の宝地図(総合的な学習の時間)

アクティブ・ラーニングの視点による授業改善として、学ぶことに興味や関心をもたせ、自己のキャリア形成の方向と関連づけながら見通しをもって粘り強く取り組むことが求められています。夏休み明けに、このような視点から学びに向かわせるために、楽しみながら自分の将来を考え直す取り組みはいかがでしょう。なんとなく始めてしまうと、なんとなく終わってしまう二学期を充実させるために、叶えたい夢をはっきりとさせ、それに向かうために今、何をすべきかも考えさせることができます。

主体的な学び「何ができるようになるか」

「夢の宝地図」をご存じですか。将来、自分がなりたいもの、手に入れたいもの、やってみたいこと等を、写真や絵、言葉にしてボード(私は画用紙で代用しています)に貼り、目に見えるところに貼るというものです。夢や目標を毎日眺めて意識していれば、夢や目標に向かって生活できるということをねらっています。

対話的な学び「何を学ぶか」

せっかく作った「夢の宝地図」。ただ眺めているだけでは具体的な夢や目標には近づけないでしょう。やはり、保護者の協力、アドバイスが必要です。

そこで、何歳になったら何をするか、進学するならどんなところか、何を学び何を習得するべきか、今からできること等、学校ではなかなかできない話を、親目線からアドバイスしてもらい、親子で夢実現のための話し合いをしてもらいます。1、2週間かけての宿題とするとよいでしょう。親だけでなく、先生や地域の方から取材したり、書物やインターネットから先哲の考え方、生き方を調べたりする活動も取り入れたいものです。

仕上がった「夢の宝地図」を一人一人紹介することで、夢に向かう決意を新たにすることができます。二学期を無駄にせず、夢に向かう大事な第一歩として有意義に過ごすことができるのです。