誤答の研究─脳科学の研究で分かった「失敗こそが学び」

脳科学者の池谷裕二教授は、2016年と2018年、ネズミを使った学習の実験を行い、研究成果を発表しました。それによると、学習の初期段階で多く間違えた(失敗した)ネズミほどその後の学習が速くなることや、間違える時に塾考した方が学習が速くなることなどが分かったのです。私たち教育関係者がなんとなく感じていた「誤答の重要性」が、脳科学分野でも証明されつつあるのです。

目次

ネズミの学習実験から、失敗の重要性が浮上

私は、ネズミの学習における失敗に関わる二つの実験の研究結果を発表していますが、それは、最初から失敗について研究をしようとしたものではありません。

ネズミの実験では、生まれもっての差がほとんどないように、遺伝子がほとんど同じネズミを使います。しかし、実際に学習をさせてみると、速いものとそうでないものの個体差が大きく表れるのです。そこで、その学習効率の差はどこで生まれるのかを研究していたんです。

ですから、最初から失敗を狙い撃ちにして実験したのではなく、失敗も含め、ありとあらゆるパラメーターを調べました。そうして、学習の速いネズミとそうでないネズミを比べてみると、結局、残ってくるのは、失敗に関連するパラメーターだったのです。

二つの研究結果のうちのひとつは、学習の初期にたくさん失敗した、失敗率の高いネズミほど最終的に学習スピードが速く、学習を達成するまでの日数が短くて済むということです(実験1参照)。

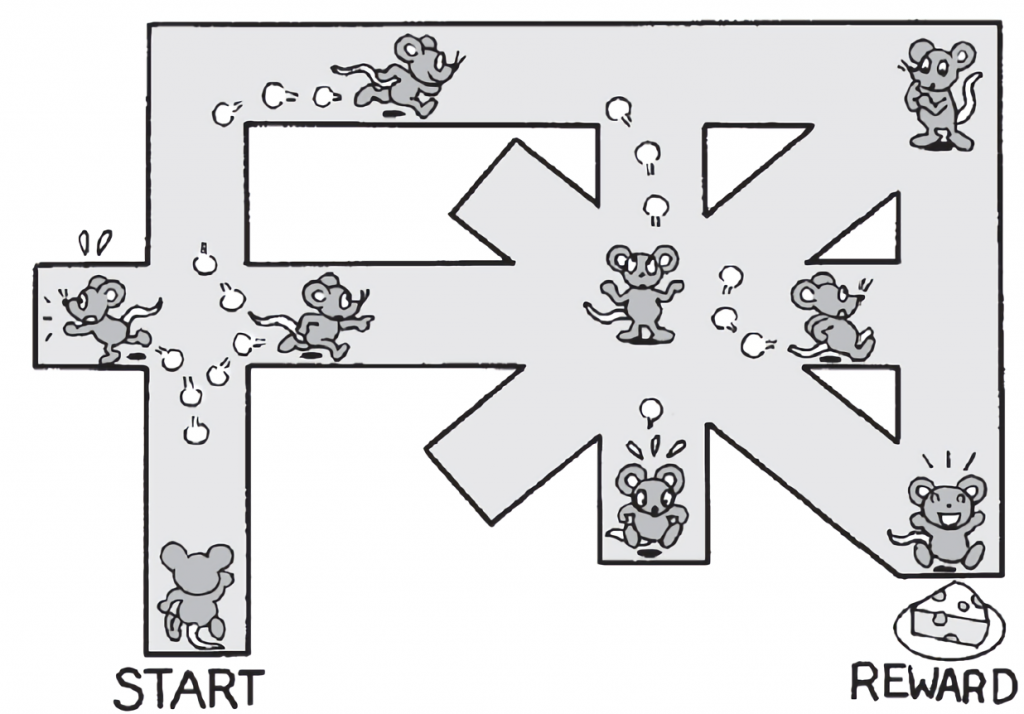

実験1 マウスによる迷路学習

スタートからゴールに到達する経路が7通りある迷路を用意し、マウスが最短ルートを学習するのに何日かかるかを実験します。途中で迷路の一部を閉鎖したり、開放したりして、より複雑にして実験を重ねます。

複数のマウスで実験した結果、3〜18日でどのマウスも最短ルートを見つけることができましたが、行き止まりにはまり込んだマウスほど、速く学習しているということが分かりました。さらに、初期に多様な間違いをたくさんしたマウスの方が、最短ルートや効率的な迂回路を見つけられることが分かりました。

この迷路の学習は、数日でできるので、初日や2日目にたくさん失敗をしたネズミの方が学習が速いわけです。

この研究でもうひとつ分かったのは、同じ回数失敗をした時、多様な失敗をしたネズミほど、最終的な学習の成績がよいことです。つまり、失敗をする時、同じ失敗を繰り返すのではなく、10回失敗をするなら10種類の失敗をしなければダメだということです。

2018年に発表した研究では、もう少し難しい課題にしてみました(実験2参照)。すると、同じ失敗でも、すぐに選んで失敗してしまうネズミと、選択までの時間があって熟考しているように見えるネズミとでは、後者の方が最終的な成績がよかったのです。つまり、「失敗してもいいや」と、ろくに考えずに選んで失敗する「早とちり」はダメなのです。

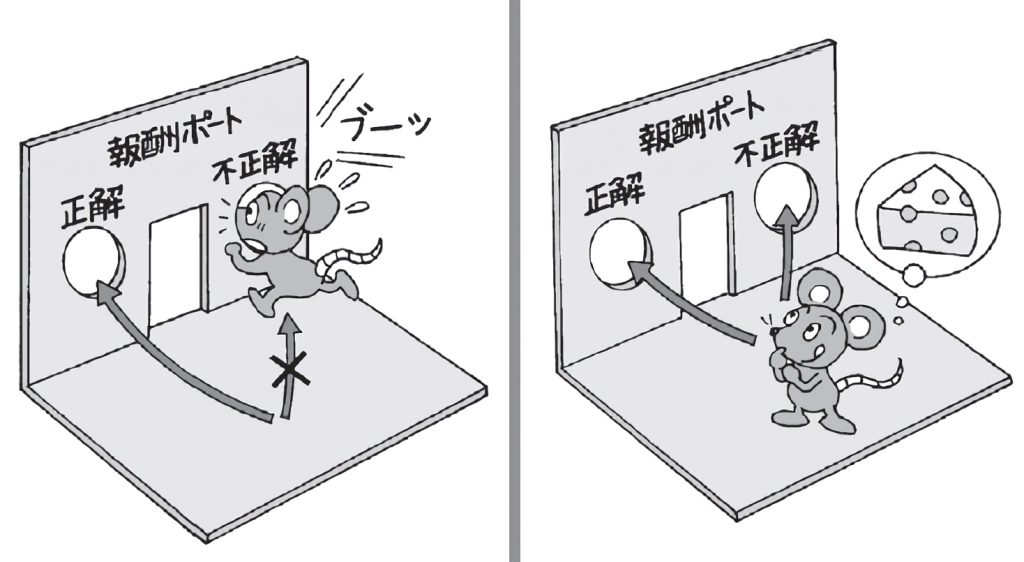

実験2 ラットによる早とちり実験

小部屋の壁に2つの穴があり、ラットが穴に鼻先を突っ込むと、エサがもらえるということを、事前に学習させておきます。次に、どちらか一方の穴で緑のランプを点灯させ、点灯していない方の穴に鼻先を突っ込んだときのみ、エサがもらえるというトレーニングに切り替えます。このとき、ランプの点灯から鼻先を穴に入れるまでの時間を計測します。

実験では、鼻先を入れるまでの時間が短いラットほど、不正解になりやすく、また、学習する速度も遅いという結果になりました。

つまりは、早とちりする(ランプ点灯から鼻先を入れるまでの時間が短い状態で間違う)のは学習効果がよくない、じっくりと考えた後に失敗するほうが、学習をより促進することが分かりました。

さらに、ただじっくり考えて選択していれば、結果はどうでもよいというわけではありません。実は、じっくり考えて正解するより、失敗した方が成績がよいのです。

それは多分、正解すると反省しないからです。当たり前ですが、正解すると、「やった」「できた」と、それについてあまり考えません。それに対して、じっくり考えて失敗すると、「なぜできないんだろう?」「どこのプロセスが悪かったんだろう?」と、反省をし、さらに考える。それが学習を促進すると考えられます。

このようなプロセスを専門用語では、「検索の失敗が学習を促進する」と言います。つまり、答えをあれやこれやと推測し、考えを巡らせて、それでもなかなか答えが見つからないというプロセスが重要で、パッと考えたらすぐに答えが見つかるのではダメなのです。

失敗は悪いことだというイメージを捨てよう

この記事は「誤答(失敗)」に関するものですが、失敗が教育の特集記事のテーマになるということはおかしなことです。そこには、失敗は悪いもの、避けたいものという世間のイメージがあると考えられますし、実際に先生も間違えると怒ったり、減点してしまったりします。それは失敗することは悪いことだと教えていることになります。だから、失敗することに対し、子供は萎縮するし、めげるし、罪悪感もあるのです。私は、「失敗ってこんなによいものですよ」という、ごく当たり前のことを言っているのですが、教育現場にはそうではない雰囲気があるのだと思います。

もちろん、失敗がいけない局面もあります。

先に、失敗は学習の初期に起きないとダメだと説明しましたが、学習の中盤から終盤にかけて失敗をすると、かえって成績が悪いのです。理由はまだ分からないのですが、単純に失敗が成果に響くということ、また後半になるとネズミ自身も「こうすればエサがある」と思っているのに、エサがないとめげてしまうこと等が考えられます。ですから、後半の失敗は本人にとってもよくないし、課題遂行という点でも時間がかかってしまうのです。

人間でも、社会人になって重役から社長に上がろうというような重要な時期に失敗をすると、大きなダメージがあります。失敗は高齢者、熟達者になればなるほど痛いものです。ですから、失敗に対してネガティブなイメージをもつことは非常によく分かるのですが、それは大人の話です。それにもかかわらず、小学校の子供たちに大人の価値を押し付けてきたということが問題なのです。少なくとも、小学校の時の失敗は、人生の初期ですから問題はないのです。