「あれ?」を大切にした楽しい理科授業のつくり方【理科の壺】

理科の授業が始まる頃ですね。子どもたちが、「理科って楽しい!」「面白い。もっと勉強したい!」と思うような授業にしたいものです。小さい子は、「どうして?」とおうちの方に聞きます。不思議なことがいっぱいで聞きたくてたまらないのですね。理科の授業も同じ。子どもたちの「あれ? おかしいな? どうして?」を問題にすると、子どもたち自身が意欲的に解決していく、楽しい理科授業ができます。

今回は、どんな「あれ?」を授業に生かしていけばよいかを紹介します。

執筆/香川県公立小学校教諭・北村聖子

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1 初めて出合う自然の事物や現象に対する「あれ?」

理科では、必ず、単元の最初には、自然の事物・現象に出合う時間を取ります。そこから、子どもたちは、見つけた「あれ?」をもとに問題をつくり、解決していきます。

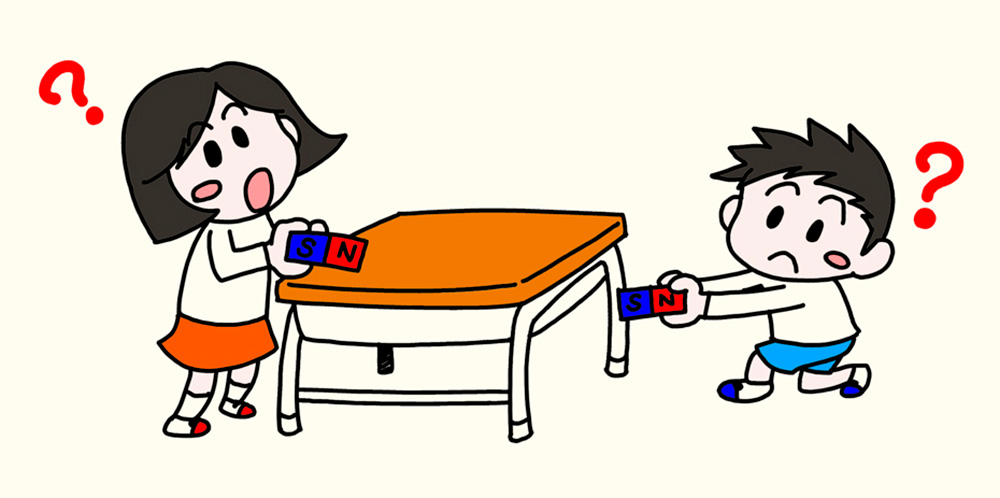

例えば、3年「磁石」の最初の授業では、磁石を一つ持ち、身近なところに磁石をくっつけて遊ぶ体験から入ります。その中で、「あれ? 磁石につくものとつかないものがあるよ。どんな物が磁石につくのかな?」「あれ? 磁石同士なら、逃げてしまったり、くっついたりするよ。何かありそうだな。」などと、たくさんの「あれ?」が子どもたちから出てきます。

そこから出た「どんな物が磁石につくか」「磁石にはどんな性質があるか」などを問題にすると、子どもたちは、「よし! 解決するぞ!」とやる気満々で授業に取り組みます。

単元で狙う知識以外のことが問題になることがあります。でも、授業時間は、限られています。その場合は、「その問題は、家や休み時間を使って解決していけるといいね。」と声をかけましょう。そして、問題について調べてきた子がいたら、大いに褒め、発表してもらいましょう。すると、他の子も、どんどん調べてきます。追究することを楽しむ理科好きな子が増えてくるのです。

2 予想の場面で、友だちの意見に対する「あれ?」

予想場面では、考えを交流する時間を取ります。あまり根拠がない場合でも、自分の予想をもっておくと、友だちとの意見の違いに「あれ?」が生まれます。

そのために、学習問題に対する自分の予想を明らかにしておきましょう。ノートに予想とそう考えた理由を書き、黒板に書かれた自分の予想と同じ所に名前磁石を貼ったり、挙手したりしておくとよいでしょう。すると、自分の予想と違う友だちがいることが分かります。みんな同じ予想だとしても、理由が違うこともあります。根拠のある理由の場合は、その理由を交流する時間を取りましょう。すると、「あれ? 〇〇君の言う通りかもしれないよ。」「あれ? その理由は、絶対おかしいよ。」などと、ここでも「あれ?」が生まれます。

だから、「自分の予想が正しいかどうか調べたい。」「はやく実験したい!」となるわけです。またまた、子どもたちは、やる気満々で実験に取り組みます。