小1算数「のこりは いくつ、ちがいは いくつ」指導アイデア(7/9時)《きいろいおりがみはなんまいおおい?》

執筆:東京都公立小学校主幹教諭・石川大輔

編集委員:文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準(本時7/9時)

ねらい

求差の場合について、減法の意味を理解する。

評価規準

求差の場面を減法としてとらえ、ブロック操作や減法の式に表し、説明している。

もんだい

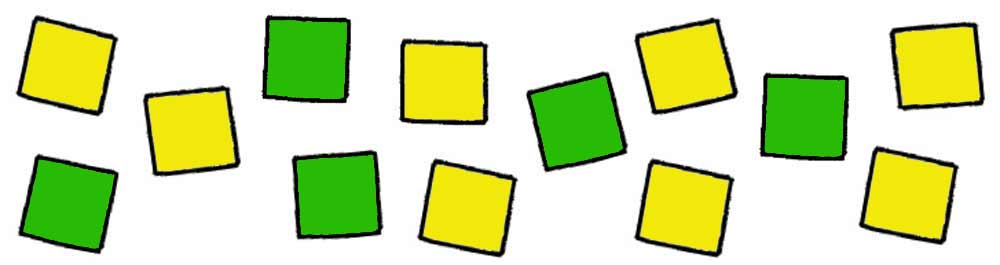

きいろい おりがみは、みどりの おりがみより なんまい おおいでしょうか。

(散らかった黄色の折り紙と緑の折り紙の絵を見せて自由につぶやかせる)

黄色の折り紙と緑の折り紙があるよ。

全部で何枚かな。

どちらが多いかな。

黄色い折り紙のほうが多そうだ。

黄色い折り紙は緑の折り紙より何枚多いでしょうか。

何枚多いのかな。

学習のねらい

きいろい おりがみは みどりの おりがみより なんまい おおいか かんがえ、しきに あらわそう。

見通し

どんな式になるかな。たし算かな。ひき算かな。

黄色い折り紙と緑の折り紙の枚数を、ブロックを使って数えてみましょう。

きいろ ■■■■■■■■ 8まい

みどり ■■■■■ 5まい

ブロックを動かして考えてみましょう。式を書いて考えてもいいですよ。

絵にブロックを置き、それを横一列に並べ、それぞれの個数を確かめます。

そして、ブロック操作を中心に考えるように指示します。また、考えられる子は、考え方を図や式で表してもよいことも伝えましょう。

自力解決の様子

A つまずいている子

求差の場面を減法と捉えられず、並べたブロックを、どのように操作すればよいのか分からない子。

B 素朴に解いている子

求差の場面を減法と捉え、並べたブロックを操作し、差を求めている子。

C ねらい通りに解いている子

求差の場面を減法と捉え、並べたブロックを操作し、減法の式で差を求めている子。

学び合いの計画

イラスト/松島りつこ、横井智美

『教育技術 小一小二』2021年6/7月号より