小3算数「あまりのあるわり算」指導アイデア《問題に応じた商の処理のしかた》

執筆/神奈川県横浜市立大綱小学校教諭・小畠政博

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

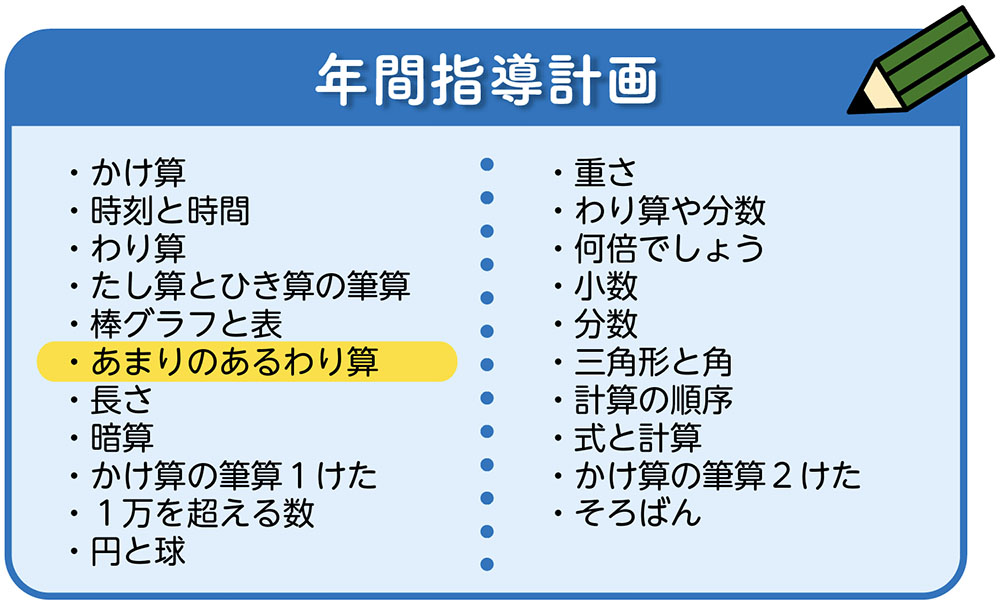

目次

単元の展開

第1・2時 わり切れない場合の計算のしかた(包含除)14÷3

▼

第3時 わり切れない場合の計算のしかた(等分除)16÷3

▼

第4時 わり切れない場合の除法の答えの確かめ方

▼

第5時(本時)問題に応じた商の処理のしかた(あまりを考える問題)

▼

第6時 まとめ

本時のねらい

商やあまりの意味に着目して、問題に応じた商の処理のしかたを考え、説明することができる。

評価規準

商やあまりの意味に着目して、日常生活の場面に照らし合わせながら、問題に応じた商の処理のしかたについて考え、説明している。

35人の子どもがすわれるように、4人がけの長いすを用意します。

どのような場面か、説明できますか。

35人の子供が、4人がけの椅子に座っていく場面です。

同じ数ずつ座っていくので、いくつ分かを求めるわり算の場面です。

何を求めているのか分からないので、計算ができません。

いくつ分かを求めるわり算の場面と考えると、「長椅子はなん台用意すればよいですか」になると思います。

では、問題をこのようにします。式を書き、答えを求めましょう。

35人の子どもがすわれるように、4人がけの長いすを用意します。長いすは、なん台用意すればよいですか。

「35÷4=8あまり3」なので、長椅子は8台用意すればいいと思います。

計算の答えの確かめも大丈夫だったので、いいと思います。

でも、おかしな問題だね。かわいそうだよ。

それは、どういうことですか。

だって、3人座れない人がいたらかわいそうです。

わり算で計算したら、「8あまり3」だから、8台になると思うよ。

あまりが3だけど、本当に長椅子は8台でいいのかな。35人の子供が座れるようにと書いているから……。

では、もう一度、長椅子がなん台必要か、考えてみましょう。

「35÷4=8あまり3」の商とあまりの意味に着目し、問題場面に応じた商の処理のしかたについて考え、説明することができる。

見通し

○を使った図を用いて、答えの8と3が何を表しているのか考えればいいよ。[方法の見通し]

答えは8あまり3だけど、あまりを出さない場面だから、状況によって答えが変わるよ。[方法の見通し]

答えの8あまり3は、4人ずつ8台に座ると3人余るということなので、3人が座るために、もう1台必要になるよ。[結果の見通し]

自力解決の様子

A つまずいている子

あまりの処理のしかたが分からず、困っている。

B 素朴に解いている子

○を使った図を活用し、あまりの3個をひとまとまりにして考えている。

C ねらい通り解いている子

商とあまりの意味に着目し、場面に応じた処理のしかたに気付いている。

学び合いの計画

除法で解決した結果をそのまま答えとすることを本時のゴールにしていません。除法での処理の結果である商とあまりを、もう一度問題場面に照らし合わせて妥当であるかどうか判断し、結論を得ることが大切です。

イラスト/横井智美