小5体育「体つくり運動(体ほぐしの運動)」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくり運動(体ほぐし)」の単元を扱います。

執筆/京都市公立小学校教諭・月城彬允

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

京都市教育委員会体育健康教育室首席指導主事・山口淳

単元名

「体つくり運動(体ほぐし)」

みんなで動いて、心も体もスッキリ!

目次

単元目標

●知識及び運動

体ほぐしの運動の行い方を理解するとともに、手軽な運動を行い、心と体との関係に気付いたり、仲間と関わり合ったりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の体の状態に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動したり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

運動から遠ざかっている子のスイッチを入れ、心も体もスッキリと

体ほぐしの運動では、技能の習得や体力の向上を目指すのではなく、手軽な運動やリズムよく繰り返し行える運動を取り入れ、体を動かす楽しさや心地よさを味わうことができるようにします。その際に、子供が心と体との関係に気付いたり、仲間と関わり合ったりすることを大切にしながら授業を進めていくようにします。

子供がねらいをもち、主体的な活動となるように工夫の視点を明確にします。また、自己の心や体の関係への気付きを促すように行い方や発問を工夫します。

体を動かす楽しさや心地よさを味わうために

ポイント① 易しく楽しい運動をスムーズに行えるように配列する

・簡単でクラスのすべての子供が参加でき、手軽に楽しめる運動をたくさん用意します。規則が複雑なもの、難易度が高すぎるもの、準備に時間がかかりすぎるものなどは避けます。「楽しい! またやってみたい」と思える活動を目指します。

・たくさんの運動を経験するために、時間のロスを減らす必要があります。子供の動線がスムーズになるように、提示する運動の種類や順序を工夫して配列します。例えば2つの運動を行う場合、どちらを先に行うと無理なく動くことができ、流れやつながりができるかを考えます。また用具を使う場合は、同じ用具でいくつかの運動が続けて楽しめるようにします。

仲間と豊かに関わり合うために

ポイント② 多様な相手・人数のグループで協力できる運動を取り入れる

・特定の仲のよい仲間だけでなく、比較的関わりの少ない仲間も含み込んださまざまな人数でグループをつくる運動を取り入れるなどして、多くの仲間と関わる機会をつくります。

・ペアやグループで声を掛け合ってタイミングを合わせるなど、相談し工夫しながら行う必然性のある運動に取り組むことによって、仲間との関わりを豊かにします。

心と体との関係・仲間と豊かに関わり合う楽しさや大切さに気付くために

ポイント③ 気付きを促す発問や声掛けを工夫する

・運動の前後でそれぞれ「今、体や心はどんな状態かな?」「運動をして体を動かした後、体や心はどんな状態?」といった発問をすると、運動の前後の心と体を比較しながら、心と体との関係について結び付けて考えることができます。

・仲間と関わり合いを必要とする運動の中で、仲間のよさを認め合う行動や発言を見つけて紹介したり、運動の後に「どんな工夫をしたの?」「その時、仲間はどんな様子だった?」などの発問をしたりして、自他の心と体の違いを理解し、仲間の心と体の状態に配慮しながら豊かに関わり合うことの楽しさや大切さに気付くことができるようにします。

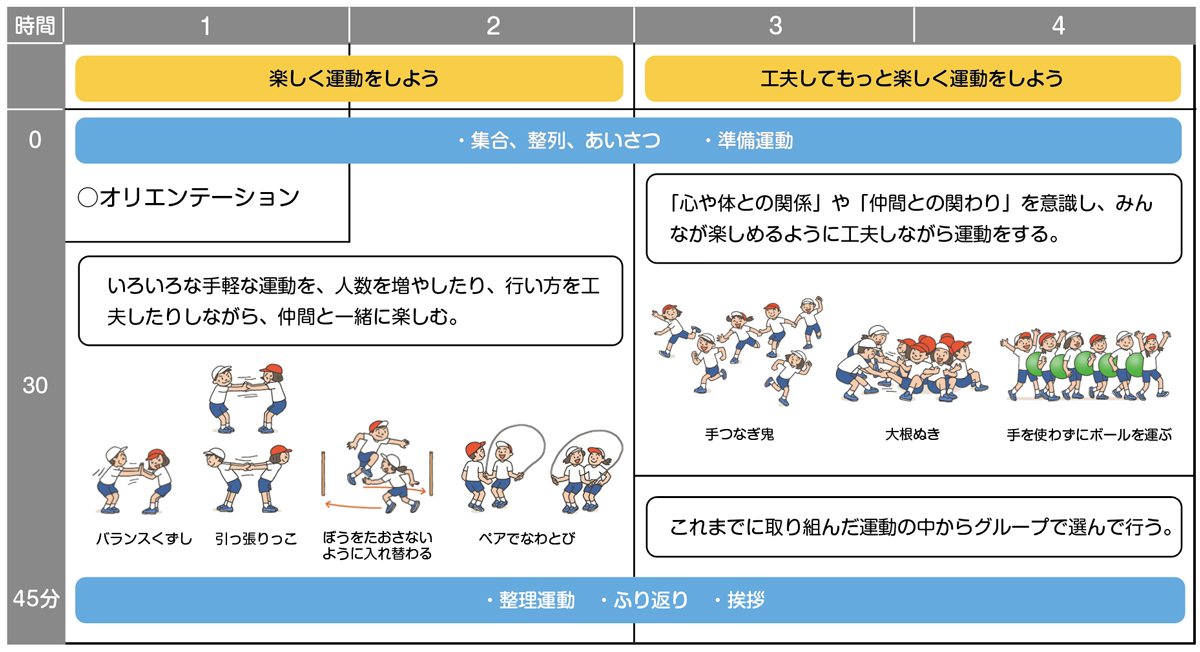

単元計画(例)

工夫してもっと楽しく運動をしよう

ねらいにせまる意図的な働きかけの例

小5体育「体つくり運動・体ほぐしの運動」①

「楽しく運動をしよう 」はこちら

イラスト/佐藤雅枝