小2道徳「まいごのすず」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・田中三三子

監修/前・埼玉県公立小学校校長・藤澤由紀夫、文部科学省教科調査官・浅見哲也

使用教材:「まいごのすず」(学研教育みらい)

目次

授業を展開するにあたり

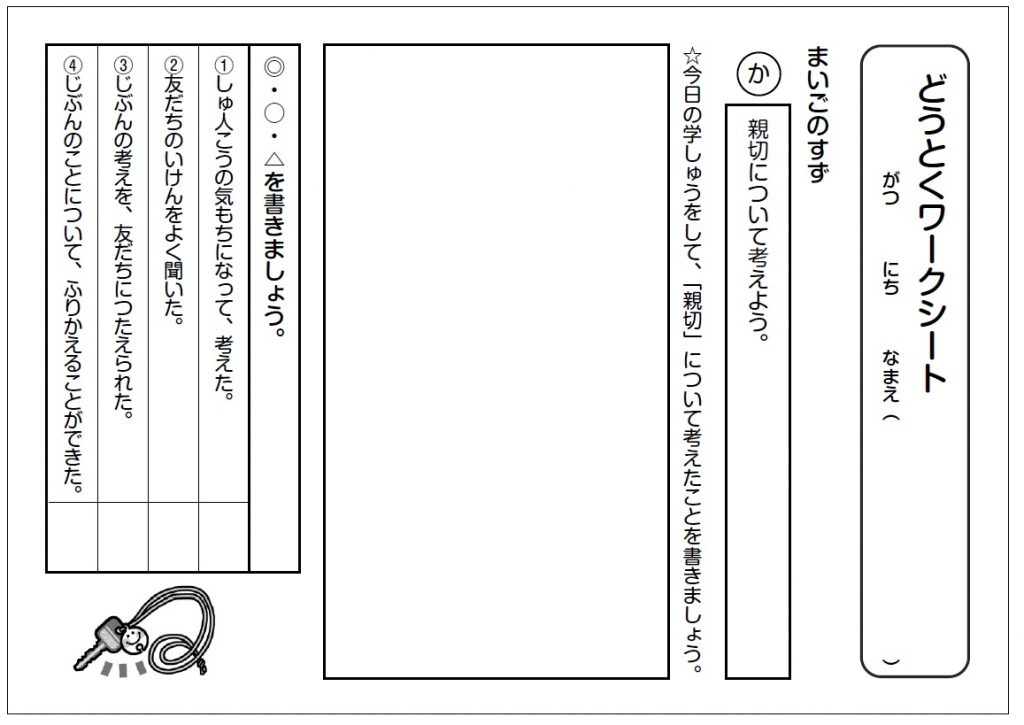

「まいごのすず」は、「親切、思いやり」をねらいとした話です。主人公のゆうきと友達のまさやが、帰り道に持ち主が分からない鈴の付いた鍵を拾います。児童館の映画を見る予定だった主人公は、映画に行くか鍵を届けるかで葛藤しながらも相手のことを思いやり、鍵を学校に届けに行きます。主人公の姿から、相手を思い行動する強い気持ちを感じ取ることができます。

二年生の子供は、一年生の頃に比べ、相手の考えや気持ちに気付くことができるようになり、友達が困っているときに自分から声をかけたり、手伝いをしたりする行動が増えてきます。しかし、まだまだ目が向く範囲が狭く、相手の思いに気付くことができないため、親切にする相手が限定されたり、親切が自分勝手な押し付けになってしまったりする姿も見られます。また、相手が困っていると分かっていても、恥ずかしさや迷いから、行動に移せない子供もいるようです。

そこで、子供の視野を身近にいる人から少しずつ広げることを意識するとともに、相手の立場を想像する大切さを指導し、中学年の「相手のことを思いやり、進んで親切にしようとする」態度の育成につなげたいと考えました。展開においても見知らぬ誰かに親切にする難しさや親切にすることのよさについてじっくり考えられるようにしました。

展開の概略

1.「親切」クイズをする

「仲のよい友達が転んだとき」「同じ学校の一年生が重い荷物を持っているとき」「知らないおばあさんがハンカチを落としたとき」の三つの場面で親切にできるかを考え、現在の自分を見つめ、問題意識をもたせます。

2.課題を提示する

【学習課題】

「親切について考えよう」

3.教材(前半部分)を提示し、主人公の心情を基に話し合う

鍵を拾ったときのゆうきの気持ちに自己投影させます。自分だったら届けに行くかどうかをホワイトボードに書いて見せ合い、話し合うことで、学習を自分事として捉えさせます。

4.教材(後半部分)を提示し、主人公の心情を基に話し合う

教材にはない「鍵を届けた場面」を設定し、ゆうき(子供)と鍵の持ち主(教師)で役割演技をすることで、親切にするよさを感じ取らせます。

5.「親切」について考える

6.学んだことをふり返り、今日の学習で考えたことを書く(ワークシート)

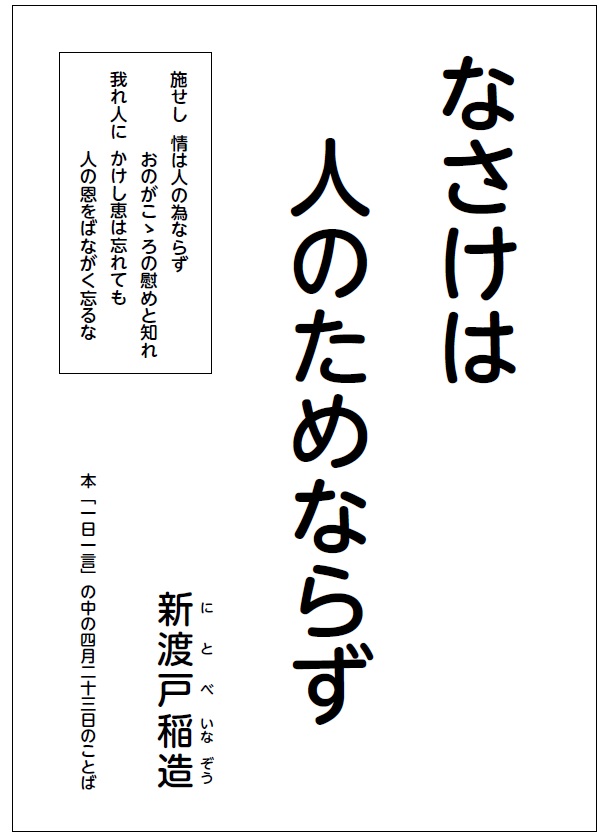

7.教師の説話を聞く

▼ワークシート

▼役割演技のペープサート

▼教師の説話(ことわざの紹介)

ワークシートや資料のPDFはこちらよりダウンロードできます

道徳科ヒントとアイディア小二「まいごのすず」