【図工】安全で楽しい木版画の授業 注意点とポイント

木版画は個人作品とはいえ、①下絵の段階から友達と話し合う、②彫刻刀の使い方を確認し合う、③協力して印刷する、④作品を鑑賞し合うなど、活動班での協力や交流が欠かせません。担任は版画指導における全体指導と個別指導と合わせて、子供たちの動きにも気を配り、学級全体で作品づくりを進めていくように心がけておきましょう。

執筆/福岡県公立小学校教諭・柳井文陽

目次

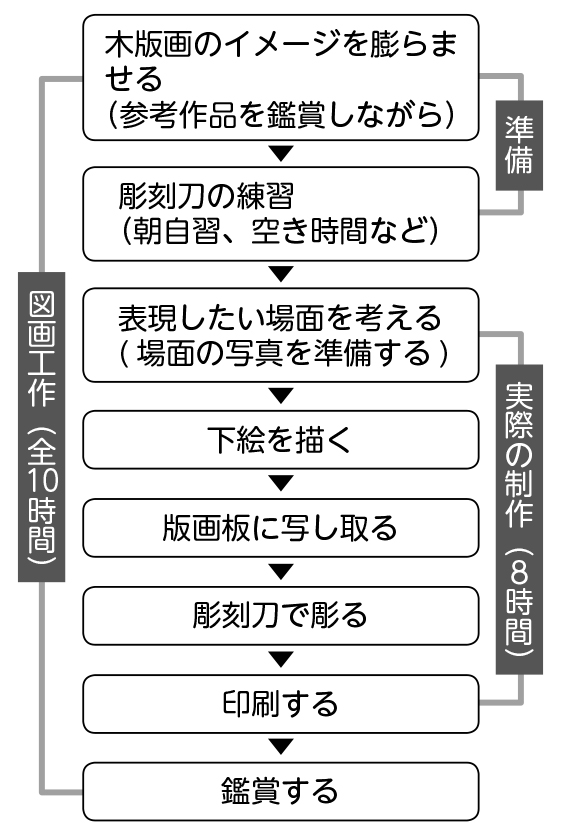

木版画作成までのフローチャート

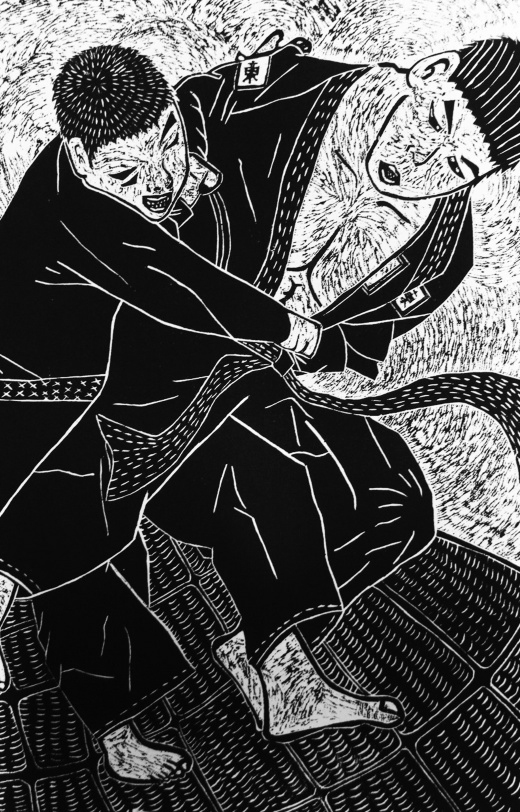

表現したい場面を考える

楽しかった場面を想起させます。そのためにも普段の授業や休み時間など、こまめにカメラで記録しておくことが大切です。写真を見せると、そのときの記憶を思い起こす手助けになります。