小1道徳「これならできる」指導アイデア

執筆/北海道公立小学校教諭・根岸良久

監修/北海道公立小学校校長・荒井亮子、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

授業を展開するにあたり

使用教材:「これならできる」(光村図書)

一年生の子供たちも、新型コロナウイルスによる「新しい学校生活様式」のなかで、自分たちなりの学校生活のリズムをつくり上げることができてきました。そのなかで家族の支えに対して感謝の気持ちをもったり、自分のできることを考えたりする姿も見られるようになってきています。

今回の授業は、そんな子供たちの思いを踏まえて、家族のために自分ができることは何か、そのときに家族はどう思うかについて考えを深めていけるように授業を構成しました。

展開の概略

「まさえ」の行動や考えと自分の経験とを結び付けて考えられるようにする

「これならできる」は、まさえが母のために祖母と夕食を準備する場面を通して、自分自身のできる範囲で家族のために役立つことは何かを考える教材です。全部一人でできれば問題ありませんが、まだまだ一年生にできることは限られています。それでも、「何かをやってあげたい」「自分にできることを増やしたい」と考えているのが現状です。

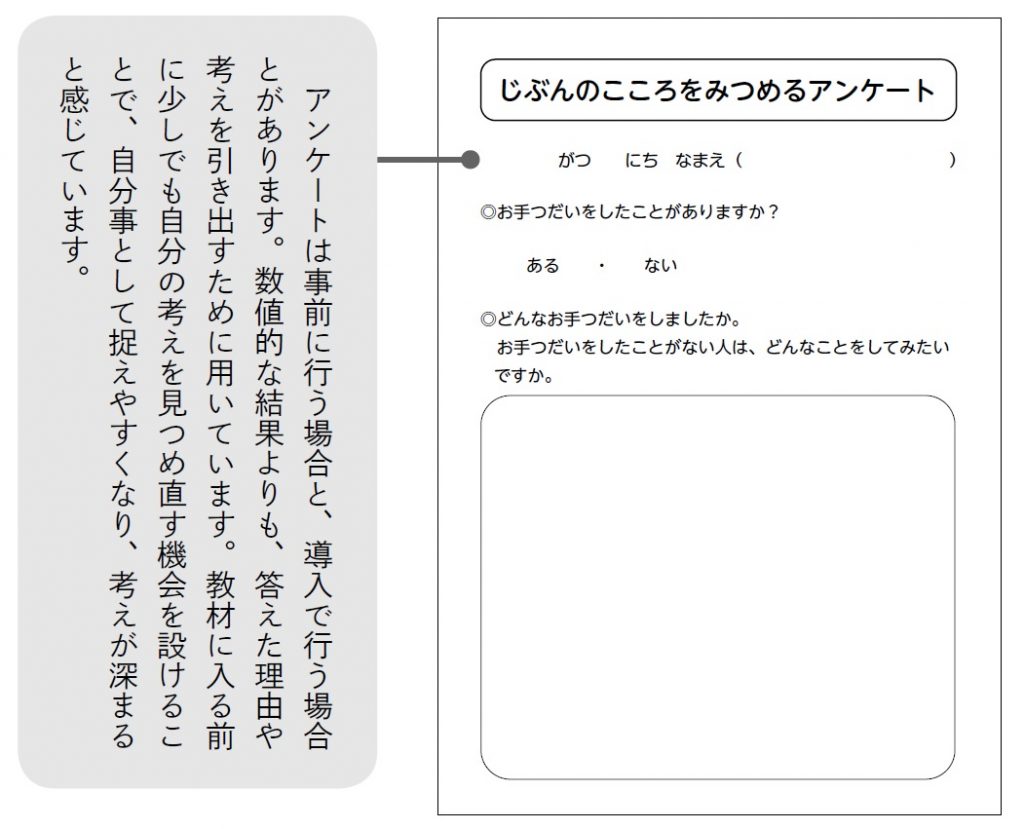

導入では、「お手伝いをしたことがあるか」を問います。そしてお手伝いをしたことがある子供に「どんなことをしたのか」を尋ねます。一年生の子供たちは嬉しそうに、そして自慢げにたくさんの経験を話すでしょう。そのときの家族の反応や、他の友達の話を聞くことで「自分もやりたい」「できることを増やしたい」と、お手伝いに対する自分の考えを見つめながら、家族のために何かをしたいという気持ちを高めることができるのです。

このように家族への思いや考えを想起させたうえで教材文を読み聞かせることで、主人公・まさえの行動の理由や気持ち、思いを自分の経験と結び付けながら考えていくことができるようにしました。

まさえの気持ちの高まりに共感することで、家族のためにできることの考えを深める

まさえと自分を十分に結び付けて考えることができると、まさえに対する母の言葉は、自分たちへの言葉のように感じられます。母の表情やお礼、賞賛の言葉から、家族のために何かをやり遂げることのよさを実感し、考えることができるのです。

「他にも自分でできることを増やしたい」と考えたまさえに大いに共感し、「自分だったら」という視点をもち、ふり返る子供たちの姿を引き出すことができるようにしました。

▼アンケート

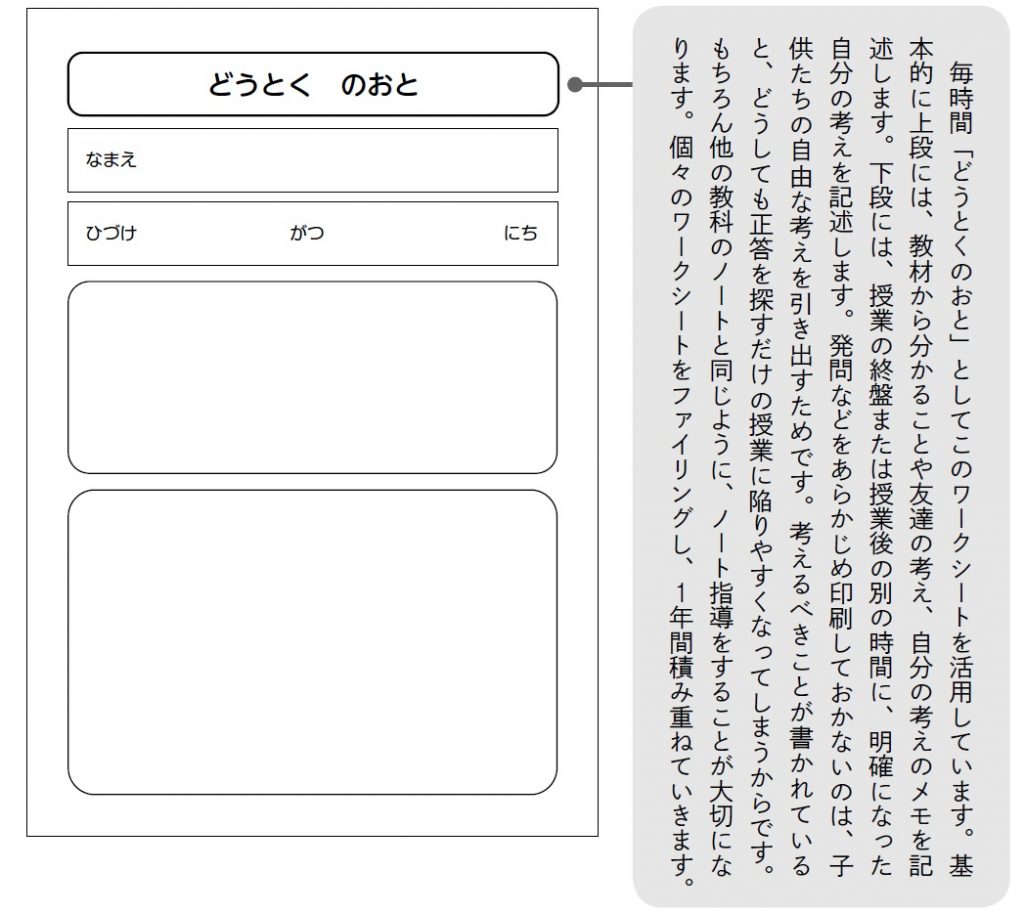

▼ワークシート

アンケートやワークシートのPDFはこちらよりダウンロードできます