学校の人手不足解消を目指す! みん教のスクールサポート事業の実証実験の成果報告と今後の方向性

株式会社小学館(以下、小学館)が運営する学校教員むけwebメディア「みんなの教育技術」は、教員が健康的に働きやすい環境づくりに寄与するため、グループ会社と協力し独自のスクールサポート事業(以下、「みん教のスクさぽ」という)を開発しています。実証実験の成果報告と今後の方向性についてお伝えします。

詳しいレポート記事はこちらからお読みください。

◾️「みんなの教育技術」スクールサポート事業・実証実験レポート<現地支援編>

◾️「みんなの教育技術」スクールサポート事業・実証実験レポート<オンライン支援編>

■「みん教のスクさぽ」とは

外部人材を学校につなぐことで教育現場の人手・解決策不足を改善し、子どもたちにとってより良い教育環境を提供するためのプラットフォームを開発する事業。サポーターが現地の学校へ行く現地支援と、ビデオ通話やチャットツールを使うオンライン支援を想定している。2027年度の事業化を目指し、現在実証実験中。

■現地支援の実証実験内容

・実施期間/2025年1月~3月

・実験協力校/神奈川県横浜市立本町小学校

・支援内容/実験前に学校のニーズをヒアリングし、個別支援学級と国際教室にそれぞれ週1回サポーターを配置。サポーターは、株式会社小学館集英社プロダクションの協力のもと、「ドラキッズ」のベテラン教師3名。各教室で、目を離してはいけない子の見まもりや、学習についていけない子の個別指導などを実施した。

・モニター教員数/3名(個別支援学級主任教諭1名、国際教室主任教諭1名、国際教室新規担当1名)

・検証方法/実証実験後にモニター教員へのアンケートとヒアリングをおこなった。

◾️成果(概要)

・達成したい状態/学校現場に質の高いサポーターを提供することで、現場教員が子ども一人一人と向き合い、スムーズに授業進行ができるようになり、心理的な余裕が生み出される。

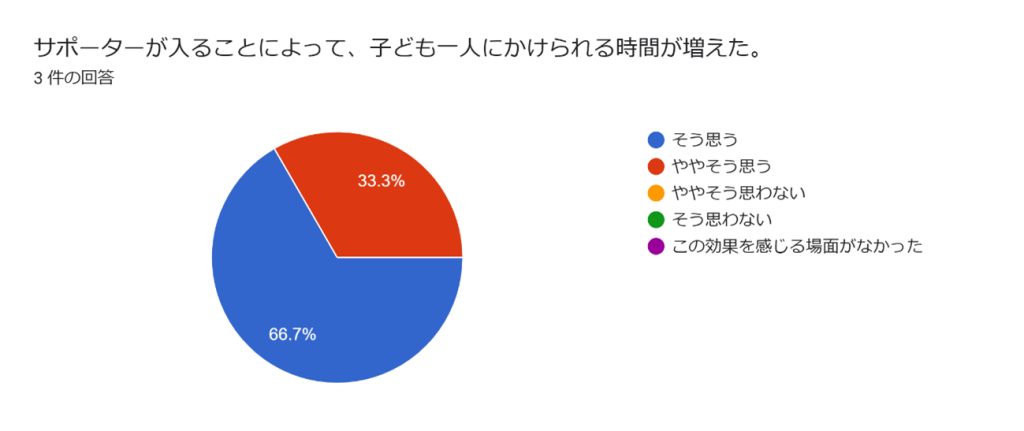

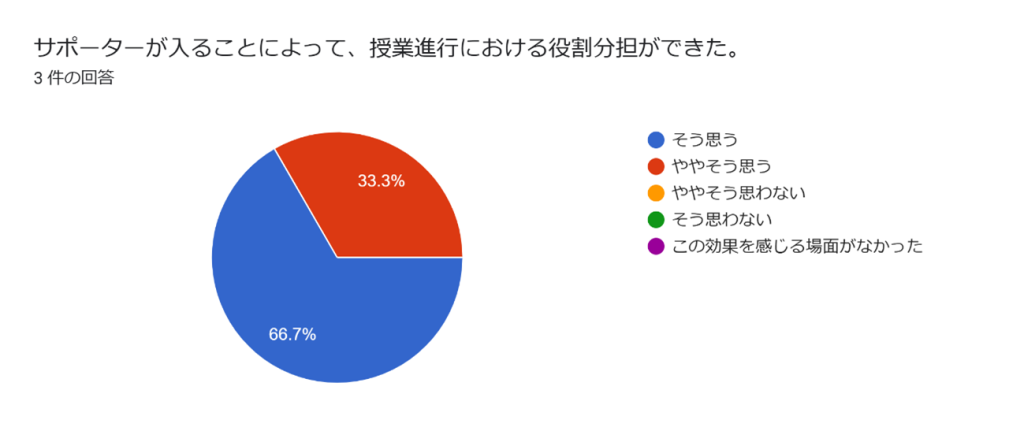

・実際の達成度/サポーターの質については満点の評価、子どもにかける時間の増加、スムーズな授業進行についても全てポジティブな評価であった。

ドラキッズ講師の研修は隔月で実施され、これは他の民間教室と比べても頻度が高い。指導技術はもちろん、子どもの問題行動についての対応などについてワークショップ形式で知見をシェアしあう機会も多く、そこで身につけたスキルは学校現場でも通用するものと思われる。

また、ヒアリングからは、サポーターは子どもたちの笑顔を引き出す存在であったこと、支援の役割分担ができ個別支援の質が向上したこと、授業準備や他児対応の時間が生まれ、教員の負担軽減になったこと、サポーターは教員の相談相手としても信頼できる存在であり、離職防止という観点から人材不足予防の効果も期待できることなどが挙げられる。

一方、課題としては、本務者の業務を切り分けて担うところまではサポート内容が及ばなかった点、一部の教員のマネジメント業務が増えた点が挙げられる。

・理由・改善の方向性/本務者がおこなっている業務は、普段から子どもの様子を見取っていなければできない仕事が多い。また、国際教室のように流動的に子どもが出入りし教員の配置をマネジメントする主任教諭は、外部からサポーターが教室に入ることの直接的なメリットを得づらく、外部人材が入ることによって業務が増えた可能性がある。前者は、このプラットフォームが最終的に教員スカウトの場になること、後者は、校内の業務フローを学校と事前に確認し、あらかじめ業務が増えそうな教員の業務軽減を相談することなどが考えられる。今後も検討していきたい。

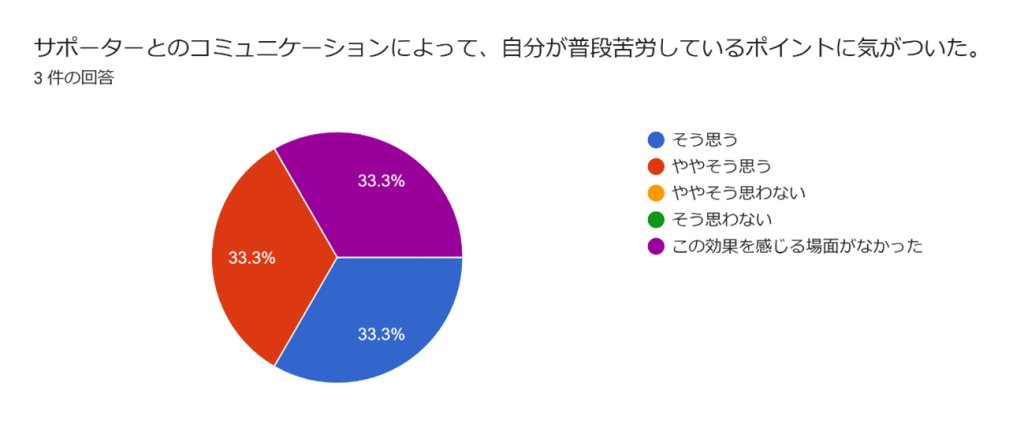

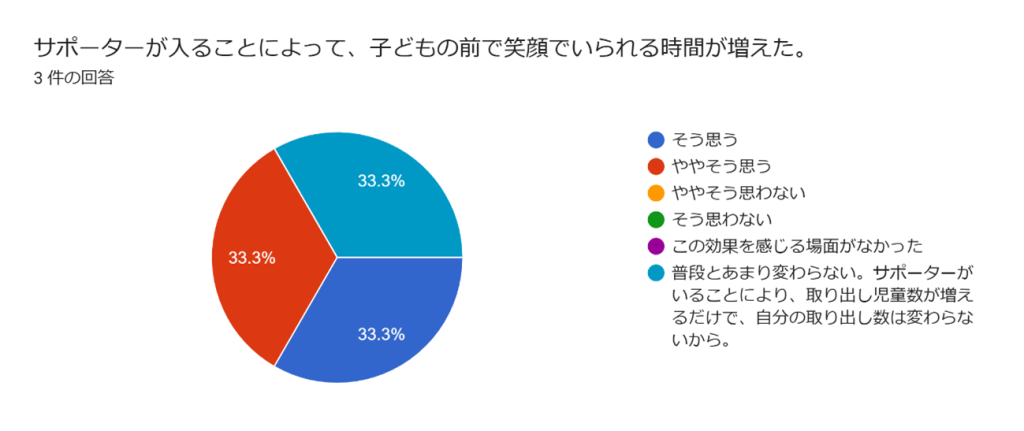

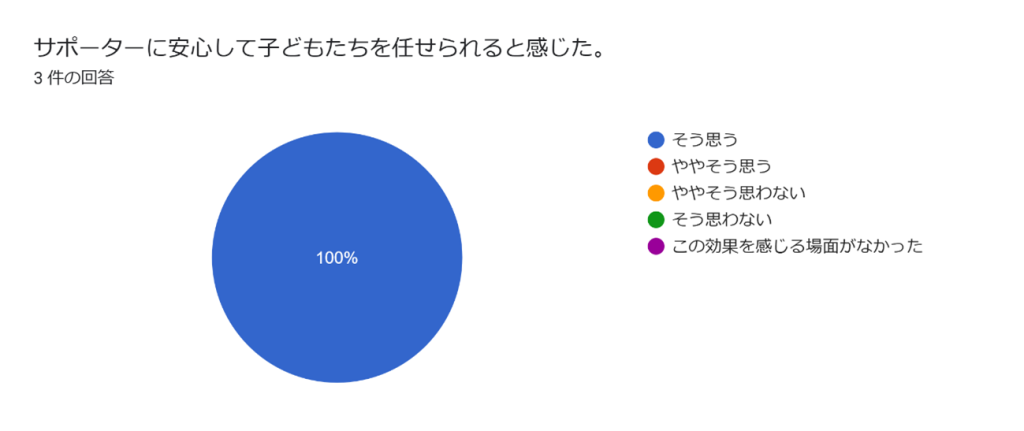

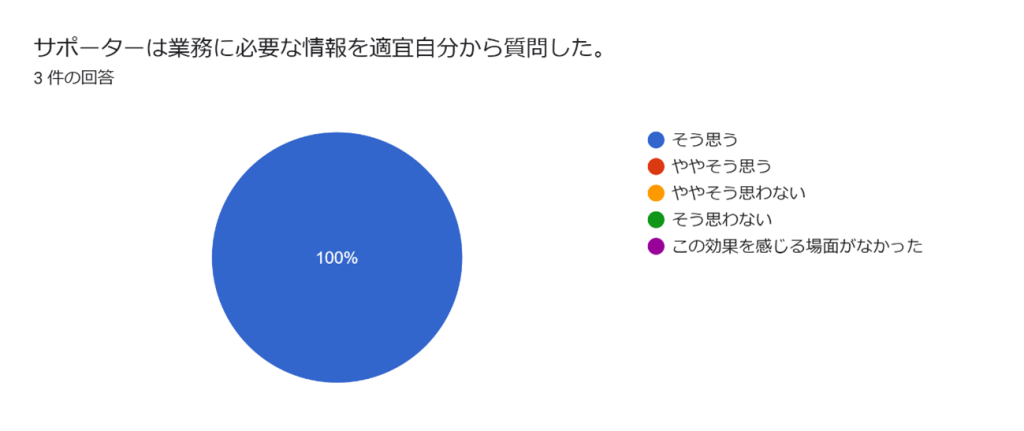

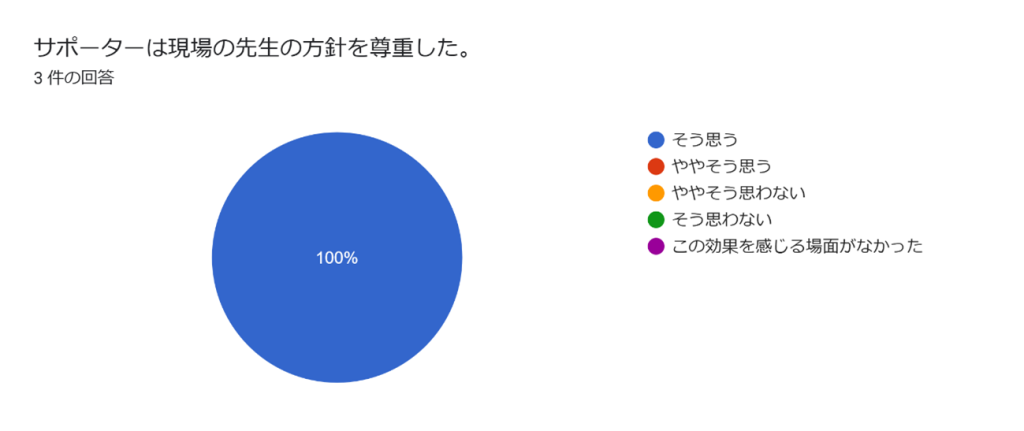

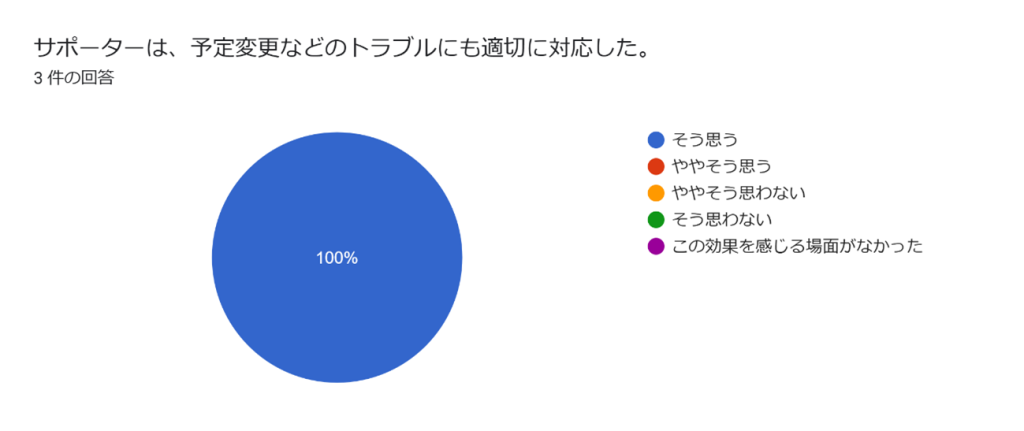

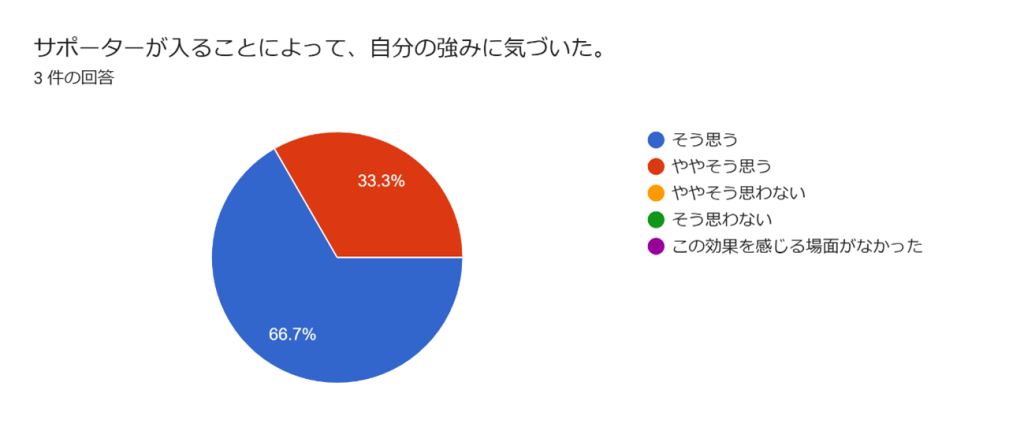

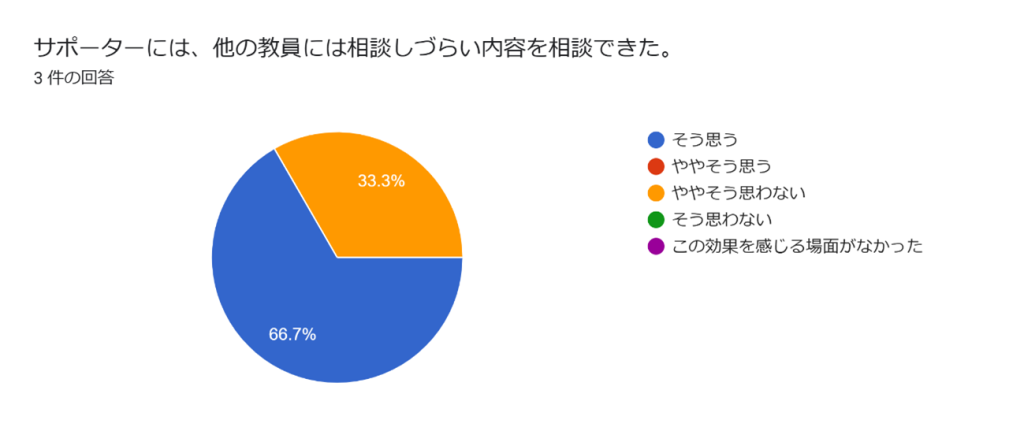

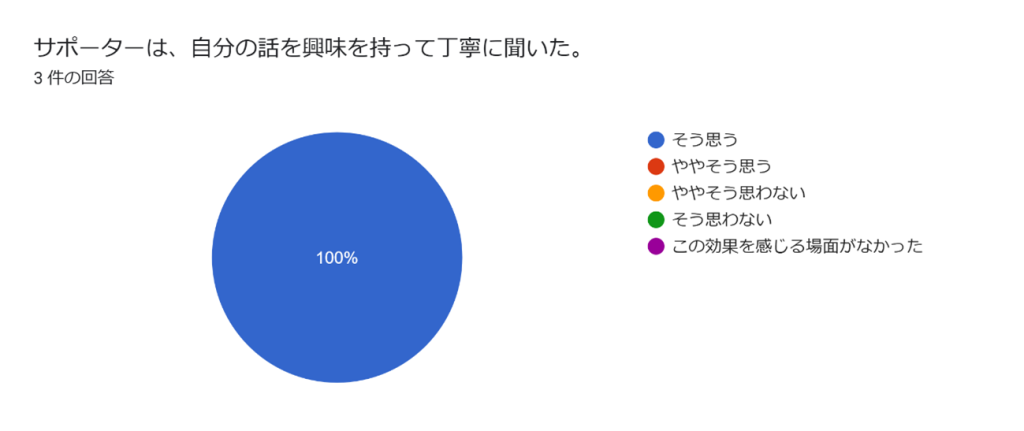

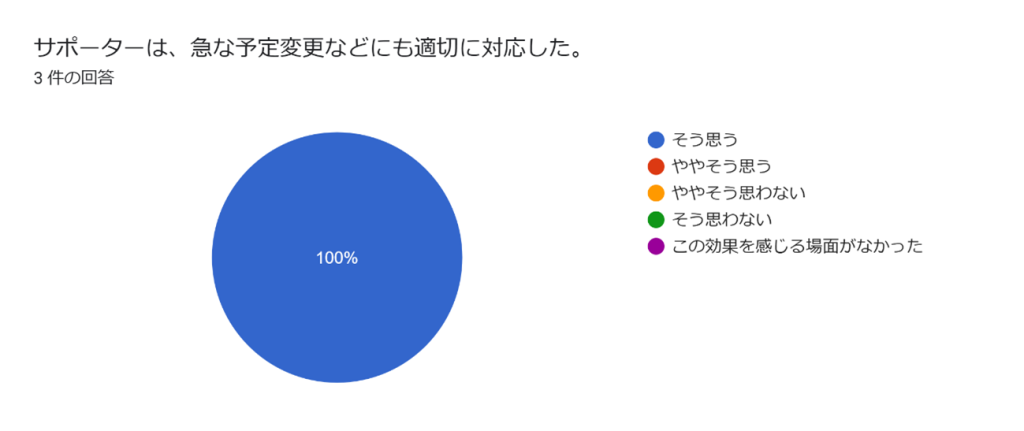

■成果(アンケート結果)

◾️成果(ヒアリングより抜粋)

「サポーターさんは、子どもたちと関わって遊ぶのがとても上手な方でした。折り紙を使って遊んでくれたり、休み時間に校内を歩き回る子と一緒に行動してくれたり。いっぱい喋れて子どもたちは嬉しそうでした」

「サポーターさんが、目を離してはいけない子をしっかり見ていてくれるおかげで、他の子どもたちとも向き合う時間を確保できました」

「サポーターさんが、1年生の引き算のプリントを担当し、自分が2年生の学習を進める、サポーターさんが子どもたちをたっぷり甘えさせてくれて、自分は引き締める、などといった役割分担ができたことで、学習や活動の幅が広がり、非常に助かりました」

「サポーターさんの調整には苦労がありました。特に当日の欠席や突発的な時間割変更があると、サポーターさんに空きを作ってしまうことがあり、心苦しく感じました。また、最初は自分でやってしまった方が早いのではないかと思うこともありましたが、サポーターさんの支援があったことで、子どもたちが国際教室に来てもらえる時間が増えたことは、よかったと思います。授業の入り方もとても上手でした」

「サポーターの皆さんは、初日から子どもたちと信頼関係を築いて、休み時間にも子どもたちと遊んでくれたので、次の授業準備に集中できる時間が確保できました」

「何でも言ってくださいとおっしゃるので、本当にずうずうしくとんでもない丸投げをしたことも全部やっていただきました」

「サポーターさんからは、授業中に立ち歩く子どもへの対応方法など、実践的なアドバイスももらうことができました。その上で、学校ならではの難しさにも共感してくれました」

「サポーターさんはその時どう思っていた?」など、詳しいレポート記事はこちら!

◾️「みんなの教育技術」スクールサポート事業・実証実験レポート<現地支援編>

◾️職員室アシスタント業務について

編集部員は、サポーターと学校をコーディネートする傍ら、学校で「職員室アシスタント業務」をおこなった。

印刷、配付物の仕分け、装飾用お花作り、ラミネートシール貼り、ステープラー外し、宛名シール貼り、学校だより封入、ラベルシール作り、教具が揃っているかの確認(カルタ・百人一首)、教材作成など、25種類の業務、巻き取れた時間は約1900分。すでに配置されている「職員室アシスタント」から請け負ったため、本務者の業務をどこまで巻き取れたのかの実証はできなかったが、以下のヒアリングにより、多忙期は職員室アシスタントも加配し2名体制にすることでミスを防ぎ結果的に学校の業務圧迫を防ぐことにつながると考えられる。

「助かりました。スクさぽの日にお願いする業務を取っておいて、私はいつもより早く帰ることもできました。今は私一人で職員室の業務を担当しているため、来客や電話対応をしながらの作業が多く、作業の進行状況を忘れてしまうこともありますが、二人いることで分業ができるので、精神的に楽です。特に、子どもたちの名前をラベルライターに印字してロッカーに貼るなどという誤字などのミスが許されない重要な事務作業では、一人で作業をしていると目が慣れてしまいミスのリスクが増えるため、校正は二人で確認することが大切だと感じています。二人いてくれたら、ミスを減らし、安心して業務を進めることができると思います」(職員室アシスタントのヒアリングより)

■オンライン支援の実証実験内容

・実施期間/2025年1月~3月

・協力自治体(協力校)/北海道安平町教育委員会(安平町立早来学園)

・支援内容/実験前に教委を通して学校にヒアリングし、希望者を募った。早来学園のモニター教員3名のニーズに合わせ、サポーターを3名マッチングした。

【事例1】中堅のモニター教員の、現在1年生の子どもたちを2年生に向けて育てるアドバイスが欲しいというニーズに、保幼小連携のプロのサポーターが伴走

【事例2】若手のモニター教員の、子どもとの関係をより良くしたいというニーズに、初任者指導の経験を持つベテランの元教員が伴走

【事例3】管理職の、義務教育学校の管理職と情報交換をしたいというニーズに、同規模の義務教育学校の管理職が伴走

各ペアとも、学年末までの目標を決め、期間中常時使えるチャットツール(Slack)と、オンラインミーティング(Teams)でコミュニケーションをとった。

・モニター教員数/3名(管理職1名、中堅教員1名、若手教員1名)

・検証方法/実証実験後にモニター教員へのアンケートとヒアリングをおこなった。

◾️成果(概要)

・達成したい状態/サポーターをマッチングさせることによって、モニター教員それぞれのニーズに応える。

・実際の達成度/課題の発見、サポーターの質についての満点の評価をはじめ、ほぼ全てポジティブな評価であった。また、ヒアリングからは、視点の転換による教育観の深化、対話を通じた気づきと自己肯定感の向上、安心して挑戦できる心理的安全性のある場の提供、孤立からの解放と専門的なつながりの構築、すぐに活用できる具体的な実践アイデアの共有、オンラインの利点を活かした柔軟な対話の場、継続的な学び・つながりへの意欲などの点が挙げられた。

一方、課題としては、人見知りで初めての人とコミュニケーションをとるのが苦手な人の場合には参加に勇気が必要である点、首尾一貫オンラインでのサービスのため、できればリアルでも会いたいという意見があった。

・理由・改善の方向性/自分の中に聞きたいことがすでにある状態ではなく、困り感はあるが解決すべき自身の課題が発見できていないという場合には、「何を話すか」がわかりづらかった可能性がある。「何を話すか」がわかる安心設計にするなどの改善が考えられる。また、リアルで会えないことによる心理的距離や信頼形成の難しさを埋めるには、ミーティングで雑談タイムを設けたり、資料を一緒に作成したりする共通体験を盛り込んでいくなどということが考えられる。今後も検討していきたい。

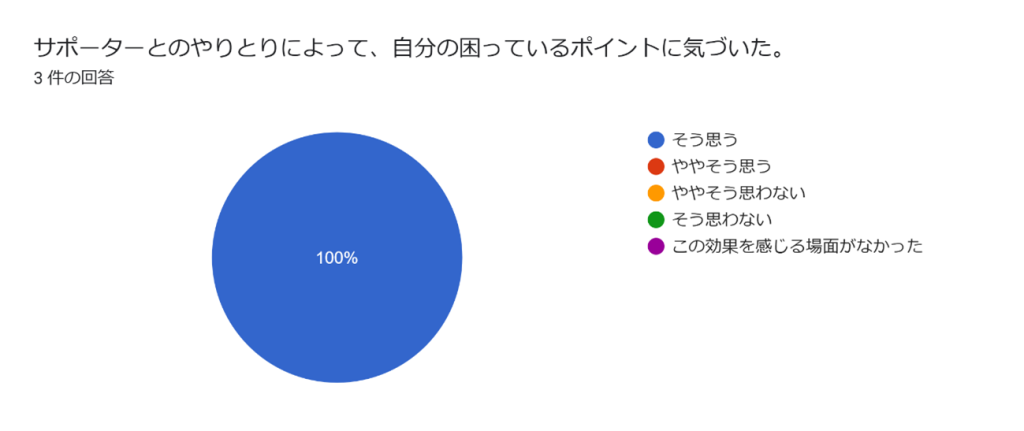

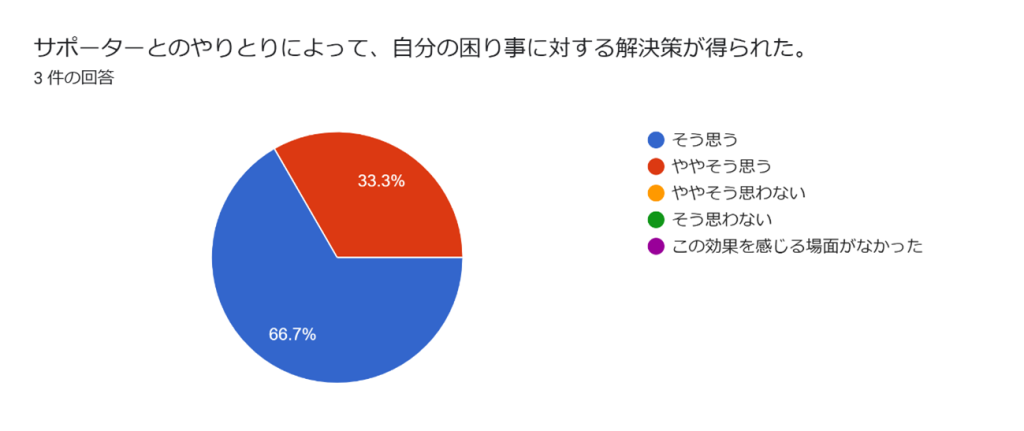

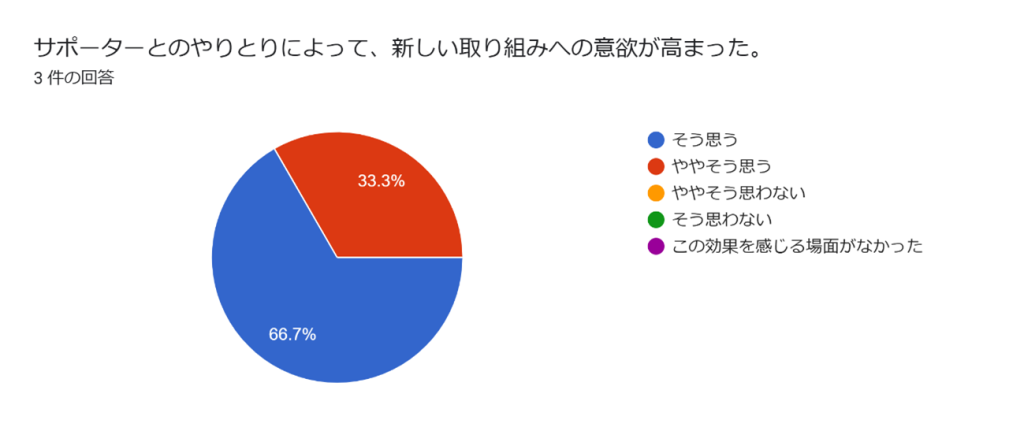

◾️成果(アンケート結果)

◾️成果(ヒアリングより抜粋)

「“2年生に向けて”ではなく、“いまの1年生をどう終えるか”という言葉にハッとさせられました。毎回の対話が本当に楽しみで、学べることはすべて吸収したいと思える時間でした」

「子どもたちの学校評価に“難しい”という声が多くてショックだったのですが、よく考えれば“自分で考える”こと自体が1年生にとっては大きなチャレンジなんだと気づかされました。『これでいいんだ』と思えたのは、対話の中での言葉のおかげです」

「周りからは「えっ?」と思われるようなことも多いのですが、『いいよ、やっちゃいなよ!』という一言が、自分の挑戦を後押ししてくれました。実践の中で子どもたちに良い変化が生まれたとき、自信がついたのを実感しました」

「オンラインで顔を見ながら話せたことで、普段言いづらいことも自然と話すことができました。とても良い経験で、他の先生にもおすすめしたいと思える機会でした。ただ、自分で利用するとしたら、人見知りなので少し勇気がいるかもしれません」

「いただいたアイデアを早速取り入れ、新1年生の入学式では6年生が手をつないで入場する予定です。6年生にとってもリーダーとしての自覚を持つ良い機会になると感じています」

「義務教育学校の校長という立場での孤独感が大きかった中、悩みを共有できただけでなく、実践的な資料や具体的なアドバイスもいただけて、大きな道しるべとなりました。これを機会に情報交換を続けていく予定です」

「サポーターさんはその時どう思っていた?」など、詳しいレポート記事はこちら!

◾️「みんなの教育技術」スクールサポート事業・実証実験レポート<オンライン支援編>

『みん教のスクさぽ』オンライン支援を体感できるセミナーを開催します!

学校教育や人材育成など教育のトレンドが集まる「第16回EDIX東京」の小学館ブース内『みん教のスクさぽ』コーナーにて、この実証実験についての展示を行うほか、ステージにて、『みん教のスクさぽ』オンライン支援のデモンストレーションを行います。実際に会場にいらした皆さまからお悩みを募集し、その中のいくつかにその場でお応えいたします。お応えするのは、本実験でサポーターも務めた元北海道公立中学校校長の森万喜子先生と、安平町教育委員会教育長の井内聖さん。早来学園にいるお二人とオンラインで会場を繋ぐ予定です。ぜひ『みん教のスクさぽ』オンライン支援をご体験ください!

- セミナー日時 2025年4月25日(金)14:30~

- 展示日時 2025/4/23(水)~25(金)10:00~18:00 ※最終日のみ17時終了

- 場所 東京ビッグサイト 南展示棟(東京都江東区有明3-11-1)

※⼩学館グループは、ブース番号:25-28となります。 - アクセス りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

- 入場には来場登録(無料)が必要です。EDIX公式サイトをご確認ください。

セミナー登壇者のご紹介

元北海道公立中学校校長 森万喜子

北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年務めた後、2校で校長を務め、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」の異名をもつ。校長就任後、兵庫教育大学教職大学院教育政策リーダーコース修了。現在は、執筆活動や全国での講演の他、文部科学省学校DX戦略アドバイザー(2023~)、文部科学省CSマイスター(2024~)、青森県教育改革有識者会議副議長として活躍中。単著に『「子どもが主語」の学校へようこそ!』(教育開発研究所)がある。

北海道安平町教育委員会 教育長 井内聖

公立中学校教員を9年務め、幼児教育(私立学校法人)へ転身。幼稚園、保育園、子ども園の園長等を務める傍ら、子どもが育つ地域づくりやまちづくりに取り組む。全国から注目を浴びる安平町立早来学園開校に際しては、教育委員会に出向し、住民議論の段階から関わり、基本構想、基本設計に携わる。2024年5月より安平町教育長に就任。官民連携、公私連携の視点から0歳から18歳までの一貫した教育とまちづくりを進めている。

本事業に興味を持っていただいた学校教育関係者の皆様へは、追って詳細資料を送らせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社小学館 教育編集室「みんなの教育技術」編集部内

「みん教のスクさぽ準備室」

メールアドレス: m-sukusapo@shogakukan.co.jp