「1人1台端末」ICT授業先進校の実践レポート

パソコンやタブレット端末が1人1台配付されたとき、現場の担任はそれをどのように活用して教育活動を進めていけばよいのでしょうか。後出の堀田龍也東北大学大学院教授が、その実践をよい先行事例として推奨する、栃木県壬生町立睦小学校の稲木健太郎教諭(四年担任)に話を聞きました。

目次

「遊んで慣れる」ことで、 学習の文脈につなげていく

睦小学校では、昨年10月に全児童へのタブレット配付が行われ、半年と少しが過ぎたばかりですが、その端末を授業などでどのように活用しているのでしょうか。稲木教諭は次のように説明します。

「現在、私が担当している教科の授業では、ほぼすべての時間で使っています。授業内でも特に必要な場面を除いては、『ここで使いなさい』というような指示はしなくなっており、子供たち自身が必要に応じて言葉を調べるとか、情報を得るとか、情報交換を行うなど、常時活用しています。

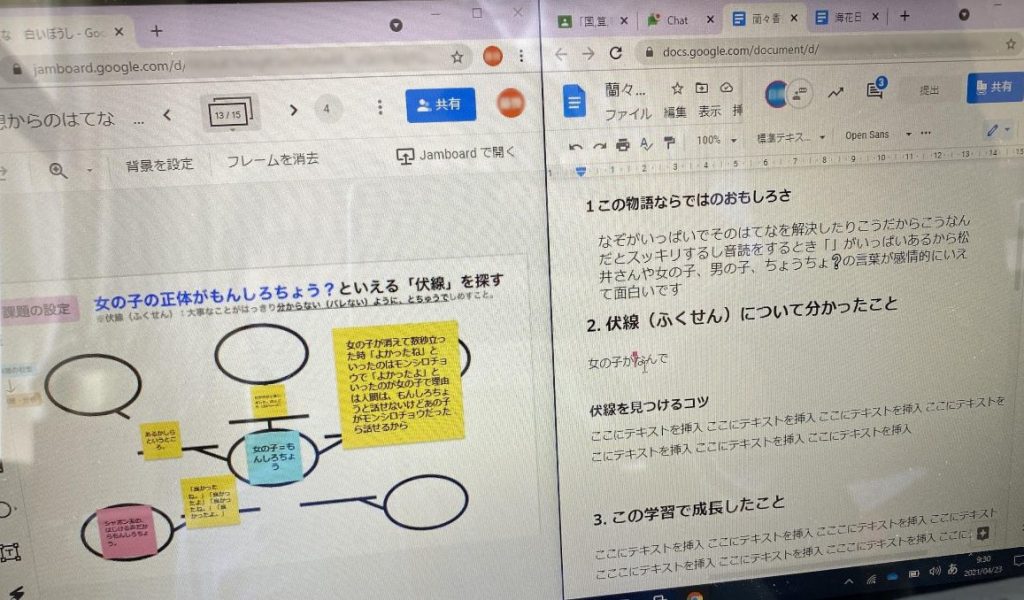

昨年秋から導入を開始し、四年生になった現在は例えば、国語の単元『白いぼうし』ならば、課題設定から学習をまとめたレポート作成まで、単元の多くの学習場面で情報端末を活用しています。

課題設定では、初発の感想を子供たち自身が思考ツールを使い、整理して設定をしたりしますし、学習過程でチャットを使って対話したりもします。そこからグループで読みを深めながら、単元の最後に学習をまとめて整理し、『伏線を見付けるコツ』についてのレポートも情報端末を使って整理しているのです(資料1参照)。

その他、全教科で活用しており、イメージしやすいところでは、体育で自分の演技を撮って、自分で見て修正を図りますし、外国語活動で単語を学習するとき、フラッシュカードを自作して各自が慣れ親しむといったことにも使っています(資料2参照)」

校内で活用するだけでなく、今年度からは四年生以上で自宅への持ち帰りも許可されており、「教室の学びと家庭の学びをつなげる役割も担っている」と稲木教諭は話します。

「家庭の方々のご理解を図り、活用準備を行ったうえで例えば、社会のまとめを共同編集するとか、翌日の学習の内容に関する動画(NHK for Schoolなど)を見て、考えたことを共有のスプレッドシートに書き、それを基に翌日の授業で議論を行うなど、反転学習のようなものにも活用しています。

また、体育で撮影した自分の技と見本の技との比較を家庭で行い、授業中の運動量を確保するといったことにも活用できます」

学習者がより主体となって、学ぶようになる

このような端末の活用をしていくことで、子供の学習のしかたや質が変わり、先生の授業づくりも変わっていくと稲木教諭は話します。

「これまでの学習では例えば、学習課題を子供たちが設定したとしても、その後は一人で考え、ノートを見せ合いながらグループで考えることが限界でした。

しかし端末を使うと、考えを整理した後はもちろんのこと、悩んでいる段階でも自分の思考過程をアウトプットし、共有して、友達や先生からフィードバックをもらうことができます。アウトプットからフィードバックまでの時間が短縮されるため、問いをもって情報を集め、整理・分析し、解決し、また問いが生まれていくという過程が高速化されていくのを感じます。

この学習過程が高速化されればされるほど、子供たちは先生からの評価やフィードバック以前に、まず友達からのフィードバックを求めるようになります。そこで情報を得るためや思考を深めるための対話など、多様な質の対話が生じています。もちろん形式としても対面だけでなく、端末の共有画面での対話など、多様な対話が自然に生じ、学習者がより主体となって学ぶようになっていくのです。

あるいは本校の二年担任の先生が、九九の学習でフラッシュカードを端末で作り、習熟をさせていたところ、カードの順番を並べ替えて取り組む子が出てきたり、示した段以外の段も『自分たちで作って、やりたい』と言い出したりしたという例もあります。

このように、子供がこれまで以上に主体的に学習を進めていくようになるのです。

これまでは、先生自身や先生というフィルターを通して与えられた情報(教科書や資料なども含む)を基にした学びの時代だったと思います。しかしこれからは、子供が先生以外からも多様な情報を得て、学びを進める時代になってきていると感じます。

それだけに、子供が触れられる多種多様な情報の中から、与える情報を取捨選択する力が先生に求められたり、子供たち自身が情報を正しく読み取ったり、選び取ったりする力が必要になってきたりすると感じています」