小4道徳「泣いた赤おに」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校主幹教諭・伊藤さゆり

監修/埼玉県公立小学校校長・藤澤由紀夫、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

授業を展開するにあたり

使用教材:「泣いた赤おに」(学研教育みらい)

「おにのさうだん」という題でこの物語が発表されたのは1933年。実に90年ちかい年月が経ちます。今もなお、教科書で学習教材として取り入れられているのは、友情のあり方について児童に伝えたい、考えさせたいという作者、浜田廣介さんのメッセージが込められているからなのでしょう。

小学四年生の児童にとって友達とは、楽しい時間をいっしょに過ごしてくれる人であるという意識をもつ子も多くいます。

いつも共に過ごす友達ばかりに目を向け、いっしょにいなくても自分のことを思って行動してくれる友達の大切さに気付いていなかったり、理解はしていてもそうした友達を大切にすることができていなかったりする児童もいることでしょう。

児童は、今後成長していくなかでさまざまな人と交流をもち、真に信頼できる友達をつくり、困難があっても共に支え合って成長していきます。そこで、自分の友達関係における現状認識を深めるとともに、よりよい友達関係づくりをめざそうとする前向きな姿勢をもたせていくことが求められます。

そして、楽しい時間を共に過ごすだけの関係ではなく、つらいときや苦しいときこそ相手のことを思いやり、助け合っていくことこそがすばらしい人間関係であることに気付かせていかなくてはなりません。

自らも友達を思い、互いに思い合える友達関係を築くことの大切さを自分自身と結び付けて考えさせていくために、「泣いた赤おに」の効果的な活用方法について『みんなの道徳4年』(学研教育みらい)を例に挙げて紹介します。

多面的・多角的に考えさせる授業展開

1 赤おに、青おに、それぞれについて客観的に考える

赤おにの思いだけではなく、青おにの思いについても考えさせ、相手を思い行動する二人の友情を比較します。

そして青おにはいつも赤おにを思っていることを押さえ、本当の友情とはどういうことなのか気付かせるとともに、自分の周りにも自分のことを思って行動してくれている人がいるかもしれないという思いを児童にもたせます。

2 赤おにが涙を流しながら考えていた場面に自己を投影させて考える

青おにの家の貼り紙を見た後の赤おにの青おにへの思いの変化に気付かせ、青おにに対しての思いの深まりに触れていきます。

そこから、よりよい友達関係のあり方について自分自身の感じていた友情と照らし合わせながら考えさせていき、よりよい友達関係を築くには相手から何かをしてもらうだけでなく、友達を心から思うことが大切であることに気付けるようにしていきます。

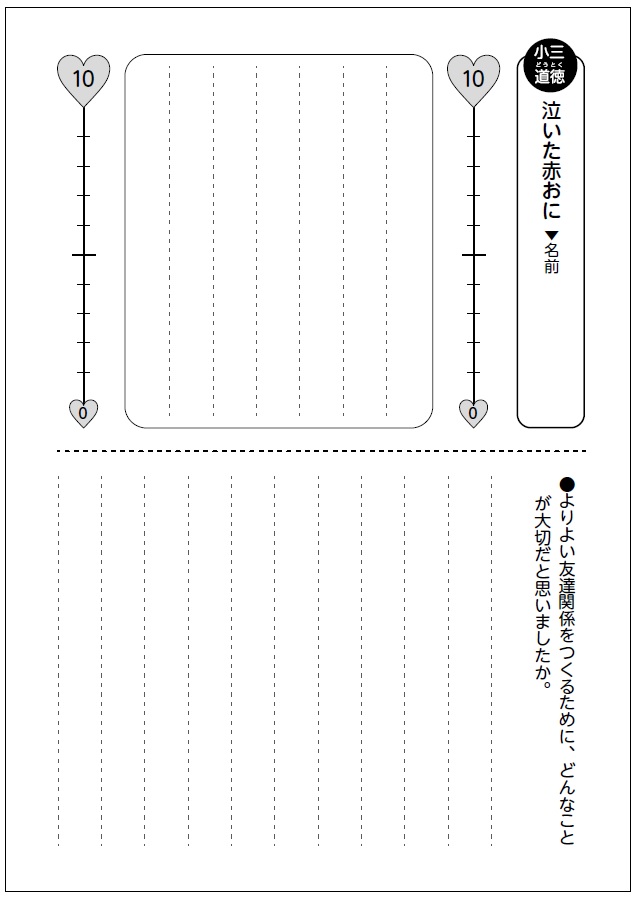

▼ワークシート