小2算数「長さ」指導アイデア《自分の足の大きさを測ってみよう》

執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・黒木正人

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

(本時2/9時)

ねらい

自分の足の大きさを測る活動を通して、無意識に使っていた「センチメートル」という言葉の意味を理解する。

評価規準

形の特徴に着目し、どこを長さと規定するか考えて測定することができる。

問題

自分の足の長さはどのくらいでしょう。

*子供がそれぞれ長さを言う。

上履きのサイズを見たら、みんな分かるよ。

上履きのサイズと足の長さは同じですか。

上履きよりは小さいと思います。

長さを知りたい。

測ってみたい。

では、自分の足を測ってみましょう。

足の長さってどこのことだろう。

横ではなさそうだから、縦かな。

上履きの縦の長さがサイズになっていると思います。

足の長さも縦の長さを測ったらよいと思います。

足の縦の長さを測るということでよいですか。

はい。

でも足は丸くて、まっすぐじゃないから測りにくいな。

くつ下を脱いだら測りやすいと思います。

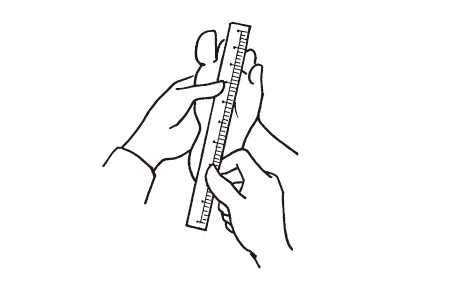

ものさしで測ればまっすぐになるよ。

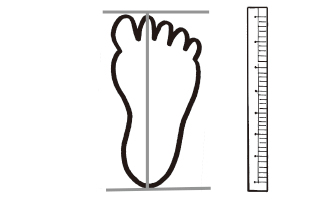

つま先とかかとをまっすぐに測ればよいと思います。

足の縦の長さがどこからどこまでなのかを決めて、その測り方を考えてみましょう。

学習のねらい

どこからどこまでが長さなのかきめて、はかり方を考えよう。

見通し

ものさしに足を当てたらできると思うよ。

線を引くと測るところが分かりやすくなるはず。

自力解決の様子

A つまずいている子

長さとする部分が見いだせず、測ることができない。

B 素朴に解いている子

足を持ち上げて、ものさしを足の裏に当てて測っている。

C ねらい通りに解いている子

足の形を紙に写して、両端の2点を決め、測っている。

学び合いの計画

子供は量の大小判断を、日常生活のなかで無自覚的に行ってきています。測定の活動では、無自覚的に行っていたことを、自覚してできるようにすることが大切です。一年生では、アサガオの茎の長さのように一見測りにくいものを、紙テープなどを用いて間接的に測ることを経験しています。

イラスト/松島りつこ・横井智美

『教育技術 小一小二』2021年4/5月号より