小2国語「楽しかったよ、二年生」指導アイデア

教材名:「楽しかったよ、二年生」(光村図書 二年下)

指導事項:B イ

言語活動:B イ

執筆/茨城県公立小学校教諭・松田桂子

編集委員/文部科学省教科調査官・菊池英慈、茨城県公立小学校校長・橋本浩志

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

本単元は、一年間を振り返って自己の成長を知り、その喜びを書き残すことを学習します。体験してきた一年間の出来事が題材の対象になります。「二年生の思い出アルバムをつくろう」という設定で課題を示すことで、子どもが明確な目的意識をもち、見通しをもって取り組める内容になっています。

そして、出来上がったアルバムを友達や家族に読んでもらうことで、つくったアルバムを通して、思い出話もできるでしょう。そこで本単元では、「楽しかったことの中心が明確になるように、初め、中、終わりの構成でまとまりのある文章を書くことができる」ことを指導目標として位置付けます。

二年生の思い出の中から書くことを決め(題材選び)、書こうとする題材に必要な事柄を集めましょう(取材)。文章の構成や推敲の指導も大切にしましょう。

②言語活動とその特徴

本単元ではまず、写真や日記などを手がかりに一年間を振り返りながら伝えたいものを選ぶことから始めます。そして、伝えたいものが決まったら二年上「こんなもの、見つけたよ」で学んだ、「初め」「中」「終わり」の三つの構成で書くことを想起しながら文章をつくっていきます。

友達や家族に、「こんなことを伝えたい」という思いをもち、経験したことから題材を決めて、構成を考えながら書くことを言語活動として位置付けます。

単元の展開(12時間扱い)

主な学習活動

第一次(1・2時)

①写真や日記をもとに、二年生の楽しかった思い出を話し合い、学習課題を設定し、見通しをもつ。

→アイデア1 主体的な学び

【学習課題】二年生の思い出アルバムをつくろう。

②書きたいものを決める。

第二次(3~10時)

③決めた題材の中で、一番伝えたいことを決める。

④⑤伝えたいことを友達と話したり、家族に話を聞いてきたりして、材料を集める。

→アイデア2 対話的な学び

⑥⑦⑧「初め」「中」「終わり」の組み立てを確かめ、下書きを書く。

⑨⑩文章を声に出して読み、間違っているところを書き直し、清書する。

第三次(11・12時)

⑪書いた作文を友達と読み合う。

⑫思い出発表会を開く。振り返りをする。

→アイデア3 深い学び

アイデア1 思い出写真で、一年間を振り返る

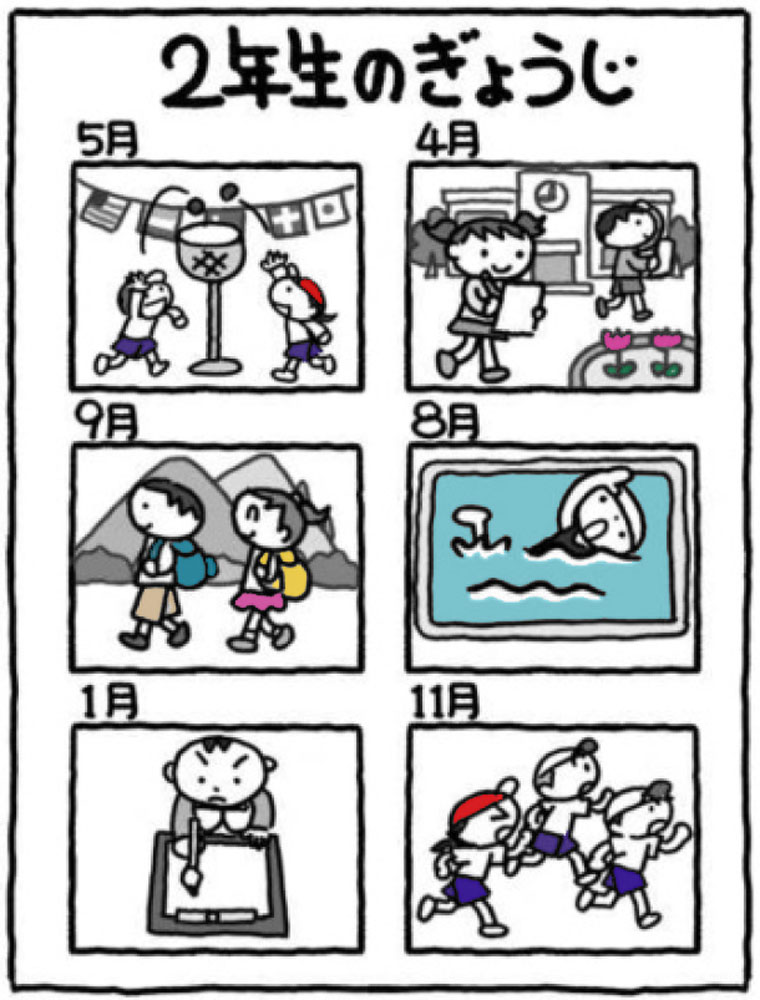

単元の導入で、行事の様子の写真をまとめたものを一人一枚配付し、楽しく思い出を振り返りましょう。思い出を「行事」「学習」「生活」で分けて振り返ります。学校行事の写真を提示することで、子どもたちが思い出を自ら想起できるようにするとよいでしょう。

「学習」については、グループごとに担当教科を決めて、教科書を見ながら振り返り、短冊カードにどのような学習をしたか書いて黒板に貼り出すことで、共有ができるでしょう。

▼思い出写真

アイデア2 友達や家族の思いを聞いて、文章に生かす

書きたいものが決まったら、その中で何を一番伝えたいかを考えさせます。「初め」「中」「終わり」の三つの構成の指導において、「終わり」に一番伝えたいことを書きます。

順番通りに「初め」から書かせると何から書いてよいか分からなくなると予想されるので、まずは「終わり」の一番伝えたいことから書かせましょう。決まったら友達に伝えるようにさせます。

▼一番伝えたいこと

・がんばったこと

・うれしかったこと

・おもしろかったこと

私は、持久走大会について書きます。どうしてかというと、毎日練習を頑張ったことを伝えたいからです。

イラスト/やひろきよみ 横井智美

『教育技術 小一小二』2020年3月号より